脳の90%が決まる5歳までの育て方

脳の90%が決まる5歳までの育て方

脳の90%が決まる5歳までの育て方

あなたの子育て、将来に繋がっていますか?

「今日も寝かしつけに2時間かかった…」

「これで本当に良い子に育つんだろうか…」

子育て中のあなたは、こんな不安を抱えていませんか?

実は、たった今この瞬間が、お子さんの一生を左右する最も重要な時期かもしれません。

脳科学の世界では、驚くべき事実が明らかになっています。人間の脳は5〜6歳までに成人の約90%が完成するのです。

「えっ、もう小学校入学前に90%も!?」

そうです。あなたが今日子どもに何を与えるか、どんな環境を用意するかで、その子の人生の土台が決まってしまうのです。

でも、待ってください。

ここには、教育産業が決して教えてくれない「衝撃の真実」があります。

この記事では、最新の脳科学研究に基づき、5歳までの子育てで本当に大切なこと、そして多くの親が陥る「良かれと思っての落とし穴」についてお伝えします。

読み終える頃には、あなたの子育てに対する見方が180度変わっているかもしれません。

「脳の90%完成」の真実 – 実は多くの人が誤解している

スキャモンの発達曲線が示すもの

「脳は5歳までに90%完成する」

これは、1930年代にアメリカの医学者スキャモンが発表した「発達・発育曲線」から導かれた事実です。実際、ユニセフの「世界子供白書」にも以下のように記されています。

「親や家族やその他の成人との関係や対話が子どもの脳の発達に影響し、十分な栄養や健康や綺麗な水などの要因と同じくらい影響力を持つ。この期間に子どもがどのように発達するかが後の学校での学業の成否を決め、青年期や成人期の性格を左右する」

恐ろしいほど重要な事実です。

しかし、ここで多くの親御さんが誤解していることがあります。

「90%」の意味 – 実は「サイズ」の話だった

実は、この「90%」というのは脳の「重さ」や「大きさ」のことなのです。

東北大学などの最新研究では、こんな事実が明らかになっています:

- 樹状突起: 5歳まで増え続け、27歳ごろまで維持される

- シナプス形成: 2〜3歳で最大となり、なんと成人の約2倍

- ミエリン化: 12歳ごろまで成長のピークを迎える

つまり、脳のサイズは5歳までに90%に達するが、脳の「機能」や「能力」は、その後も大きく発達し続けるのです。

実際、天才科学者アインシュタインの脳は、平均よりも小さかったことが知られています。

ここに隠された「衝撃の真実」

「じゃあ、5歳までは関係ないってこと?」

いいえ、まったく逆です。

5歳までに決まるのは「脳のサイズ」ではなく、「脳の配線の質」なのです。

脳研究者の成田奈緒子教授は、脳を「2階建ての家」に例えています:

1階部分「からだの脳」: 寝る、起きる、食べる、身体を動かす(1歳頃まで)

2階部分「お利口さんの脳」: 言語、思考、微細運動(5歳頃まで)

1階部分をレンガづくりにして頑丈で大きいものにしておかないと、2階部分をいくら大きくしても土台が崩れてしまう

これが、5歳までの育て方が重要な本当の理由です。

幼少期の環境が子どもの未来を決定づける

脳科学が証明した「環境」の影響力

東北大学などによる大規模研究では、衝撃的な事実が明らかになっています。

スクリーンタイム(テレビ・スマホ・タブレット)と発達の関係

東北メディカル・メガバンク機構が7,097名の子どもを追跡調査した結果:

- 1歳時のスクリーンタイムの長さが、2歳・4歳時点のコミュニケーション能力と問題解決能力の発達遅れと特異的に関連

- スクリーンタイムが長い子どもの特徴: 母親が若く、出産経験が少なく、世帯収入や学歴が低く、産後うつ病の傾向がある

アメリカの研究では、3〜5歳児のMRI画像解析により、スクリーンタイムが長いと言語や読み書き能力をサポートする脳白質の構造的完全性が低下していることが判明しました。

しかし、希望もある

同じ研究で、こんな事実も明らかになっています:

外遊びを頻繁にする子どもは、スクリーンタイムの悪影響が緩和される

つまり、デジタルデバイスを完全に排除する必要はなく、「バランス」が重要なのです。

読み聞かせが持つ驚異的な力

東北大学の川島隆太教授(「脳トレ」の監修者)による研究では、約40組の親子を対象に8週間の読み聞かせ調査を実施。

結果は驚くべきものでした:

子どもへの効果

- 言語発達の促進、語彙数の増加

- 聞く力の向上、自律神経の安定化

- 大脳辺縁系(感情をつかさどる部分)が活性化

- 前頭前野はリラックス状態に

親への効果

- 全般的に母親の子育てストレスが低下

- 特に「子どもが言うことを聞かない」ストレスが減少

- 親子の共感関係が強化

文部科学省の調査でも、小さいころに読み聞かせをしていた家庭の子どもは、学力が高い傾向にあることが示されています。

睡眠が脳を「修理」する

小児科医の林隆博先生によると:

「睡眠は脳の休息のためだけではなく、修理するために必要。寝ている間には松果体ホルモンが出て、日中の活動によって疲れた脳の回復や修復を助ける」

推奨睡眠時間:

- 1〜2歳: 1日11〜14時間

- 5歳頃まで: 1日10〜13時間

東北大学の研究では、睡眠不足の子どもは記憶を司る海馬の発達が遅れることが確認されています。

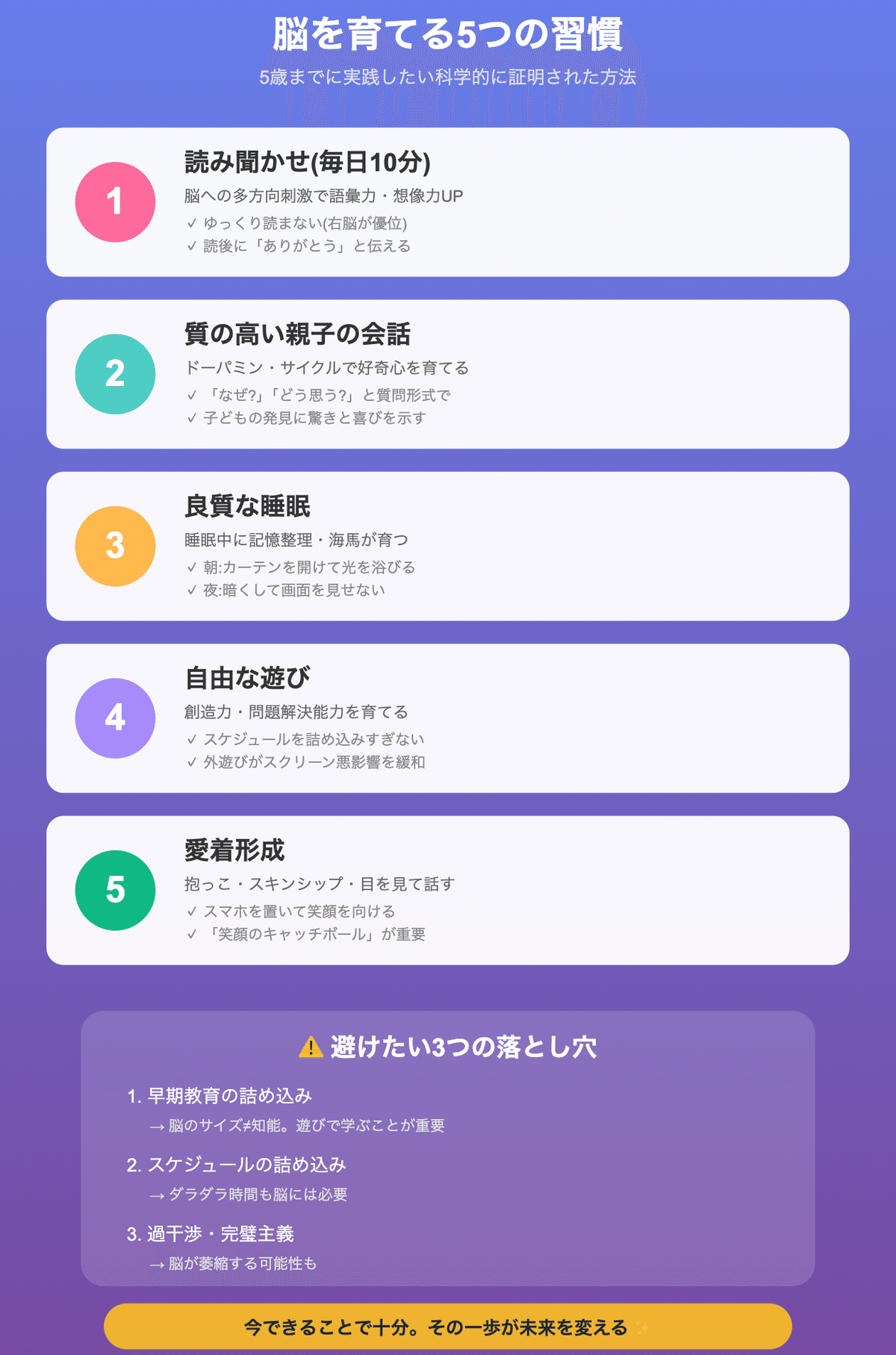

脳を育てる5つの習慣 – 科学が証明した本当に効果的な方法

1. 読み聞かせ(毎日10分でOK)

なぜ効果的か:

- 「絵を見る」「文字を見る」「声を聞く」が同時に行われ、脳への多方向からの刺激となる

- 母親が読み聞かせた時、子どもの集中度が最も高く、脳活動が安定する

- 親の「コミュニケーションを取ろうとする脳」と子どもの「感情の脳」が同期する

実践のコツ:

- ゆっくり読まない(子どもは画像をシャッターのように記憶できる)

- 声色を変えすぎない(内容に集中できなくなる)

- 読んだ後に「聞いてくれてありがとう」と伝える

驚きのポイント:

多くの親は「ゆっくり丁寧に」読もうとしますが、実はこれが逆効果。6歳までの子どもは右脳が優位で、想像を超えた吸収力を持っているのです。

2. 親子の質の高い会話(質問形式を多く)

なぜ効果的か:

- 脳科学者・茂木健一郎氏の研究: 「ドーパミン・サイクル」の形成が天才を生む

- ドーパミン = うれしいこと、楽しいことがあると分泌される「脳内報酬」

- このサイクルが完成すると、楽しそうなことを見つけて集中して取り組む人間になる

実践のコツ:

- 「なぜ?」「どう思う?」と問いかける

- 子どもの発見に驚きと喜びを示す

- 正解を押し付けず、考えるプロセスを楽しむ

驚きのポイント:

「すごいね!」「できたね!」というほめ言葉よりも、「なぜそう思ったの?」という質問形式の方が、脳の発達には効果的なのです。

3. 良質な睡眠(時間+ルーティン)

なぜ効果的か:

- 睡眠中に記憶が整理され、海馬が育つ

- 早起きして朝日を浴びることで、セロトニン(幸福ホルモン)が分泌

- 生活リズムが自律神経を整え、心身の安定につながる

実践のコツ:

- 朝: カーテンを開けて「朝だよ!」と光を目に入れる

- 夜: 暗くなったら照明を落とし、画面を見せない

- 就寝前: 絵本の読み聞かせなど、リラックスルーティンを作る

驚きのポイント:

夜遅くまで明るい環境にいると、脳は「今、夜なのにまだ明るいの?」と混乱します。人間の脳は太陽のリズムに従ってプログラムされているのです。

4. 自由な遊び(創造力と前頭葉の発達)

なぜ効果的か:

- 国立大学附属小の松英明教諭: 「成績だけでなく、人格的な面も含めてすばらしいと賞される子は、家でダラダラしていることが多い」

- ぼーっと過ごす時間は、脳を効率的に働かせるために必要不可欠

- 自由な遊びの中で、想像力・創造力・問題解決能力が育つ

実践のコツ:

- スケジュールを詰め込みすぎない

- 積み木、お絵かき、ごっこ遊びなど、決まったゴールがない遊びを

- 大人が答えを教えず、子どもの試行錯誤を見守る

驚きのポイント:

浜松医科大学の研究では、外遊びが多い子どもは、スクリーンタイムの悪影響を受けにくいことが世界で初めて証明されました。

5. 愛着形成(抱っこ・スキンシップ・反応的な対応)

なぜ効果的か:

- 脳科学の観点から、親子の愛着関係は「緊急避難基地」となる

- ストレスを受けても、親にギュッとしてもらえたら、また自由に活動できる

- 愛着関係が強い子どもは、不安や抑うつが減少する

実践のコツ:

- スマホを見ながらではなく、目を合わせて笑顔を向ける

- 「笑顔のキャッチボール」で幸せホルモンが出る

- 子どもの話に最後まで耳を傾け、感情を受け止める

驚きのポイント:

ハーバード大学との共同研究で、児童虐待や極度のストレスを受けた子どもの脳は、物理的に萎縮することが判明しています。逆に、愛情豊かな環境は、脳の健全な発達を促します。

日本の家庭が気づきにくい落とし穴 – 「良い親」ほど危険?

落とし穴1: 「早期教育=正解」の罠

「うちの子、もう3歳なのにまだ英語を習ってない…」

「お隣の子は漢字が読めるのに…」

こんな焦りを感じていませんか?

脳科学の真実:

脳のサイズと知能はほぼ無関係。過度なパターン学習や詰め込みは完全に無意味どころか、逆効果の可能性があります。

獨協医科大学の永井伸一名誉教授:

「頭のよい子ども、自主的に勉強できる子どもに育つかどうかは、中学生までに親がどう関わったか、それによってどのような脳がつくられたかで決まる。大事なのは、『遊び』のなかで学習する習慣をつけること」

落とし穴2: 「ハイパーペアレンツ」の過干渉

最近注目されている「ハイパーペアレンツ」という言葉をご存知ですか?

特徴:

- 予定を詰め込んで「退屈」させない

- 子どもの友達関係に口を出す

- 完璧を求めすぎる

- 失敗を許さない

脳への影響:

福井大学子どものこころの発達研究センターの友田明美教授の研究では、過干渉や教育虐待を受けた子どもの脳は、萎縮や変形が見られることが判明しています。

生き延びるための防衛反応として、脳自らが変形してしまうのです。

落とし穴3: 「教育熱心」が「詰め込み」になっていないか

「子どものため」と思ってやっていることが、実は子どもの脳を圧迫しているかもしれません。

チェックリスト:

- □ 習い事が週4回以上ある

- □ 「ダメ」「違う」が口癖になっている

- □ 子どもが何もしていない時間を見るとイライラする

- □ 他の子と比較してしまう

- □ 子どもの失敗を許せない

3つ以上当てはまったら、要注意です。

脳科学が示す理想:

脳の1階部分(からだの脳)をしっかり育ててから、2階部分(お利口さんの脳)に移行すること。順番を間違えると、土台が崩れます。

【実例】Aさん(34歳・東京都在住)の驚きの変化

「教育ママ」から「見守るママ」へ

会社員のAさんには、3歳の娘さんがいます。

以前のAさん:

- 英語教室、リトミック、幼児教室と週4回の習い事

- スマホで知育アプリを毎日30分

- 「これできる?」「すごいね!」が口癖

- でも、娘は癇癪を起こすことが増え、夜泣きも

転機:

保育園の先生から「お子さん、疲れていませんか?」と指摘され、脳科学の本を読み始めました。

変えたこと:

- 習い事を週1回に減らした

- 寝る前の読み聞かせを15分間の習慣に

- 「できた?」ではなく「どう思った?」と質問形式に

- 土日は公園で自由に遊ばせる

- スマホの時間を減らし、目を見て話す

3ヶ月後の変化:

- 娘が自分から「これ見て!」「どうしてだろう?」と話しかけるように

- 癇癪が激減し、笑顔が増えた

- 夜泣きがなくなり、朝までぐっすり

- 保育園の先生から「表情が豊かになりましたね」と

Aさんは言います: 「子どもを『できる子』にしようと必死でしたが、実は私が子どもの成長を邪魔していたんですね。今は、娘の発見や驚きを一緒に楽しめるようになりました」

脳科学の観点から:

Aさんのケースは、まさに「脳の1階部分(生活リズム、感情の安定)」を整えた好例です。習い事を減らし、親子の時間を増やしたことで、愛着形成が促進され、娘さんの自律神経が安定したと考えられます。

読者が今日からできる3つの行動

1. 今夜、絵本を一緒に読む時間を作る(5分でOK)

具体的な行動:

- 就寝30分前にアラームをセット

- スマホは別の部屋に置く

- 図書館や書店で、子どもに選ばせる(興味を持ったものが一番)

- 読み終わったら「聞いてくれてありがとう」

ポイント:

完璧を目指さないこと。たとえ5分、1冊だけでも、毎日続けることが大切です。

2. おやすみルーティンを整える

具体的な行動:

- 朝: カーテンを開けて「おはよう!朝だよ!」と声をかける

- 日中: 外で遊ぶ時間を作る(公園で30分でもOK)

- 夕方: 暗くなったら照明を落とす

- 夜: 画面を見せない(親も一緒に)

- 就寝前: 読み聞かせ→抱っこ→「大好きだよ」

ポイント:

太陽のリズムに従った生活が、脳の発達には最適です。

3. 子どもの話に、スマホを置いて最後まで耳を傾ける

具体的な行動:

- 「ねえねえ!」と言われたら、一度手を止める

- 目を見て、うなずきながら聞く

- 「それでどうなったの?」と質問で返す

- 「そっか」「なるほど」と感情を受け止める

ポイント:

東北大学の研究では、親が目を合わせないでいると、子どもの注意力をコントロールする力がうまく育たないことが判明しています。

おわりに: 未来は「今」つくられる

覚えておいてください。

子どもの脳を育てるために必要なのは、高額な教材でも、たくさんの習い事でもありません

必要なのは:

- 目を見て笑顔を向けること

- 一緒に絵本を読むこと

- 太陽のリズムに従った生活

- 自由に遊ぶ時間

- 「大好きだよ」と伝えること

たったこれだけです。

東北大学加齢医学研究所の瀧靖之教授は言います:

「脳を育てるというと習い事や知育おもちゃを与える、などのイメージもありますが、実は親子の愛着形成、睡眠・食事などの基本的な生活習慣がとても大事です」

「たった5年」が、その子の人生を支えるベースになる

でも、不安にならないでください。

今日からでも、遅くはありません。

今夜、お子さんに絵本を1冊読んであげてください。

明日の朝、カーテンを開けて「おはよう!」と笑顔を向けてください。

そして、「ねえねえ!」と話しかけられたら、スマホを置いて目を見てあげてください。

その一歩が、お子さんの未来を変えるかもしれません

5歳までの時間は、二度と戻ってきません。

でも、その時間は、あなたとお子さんにとって、かけがえのない宝物になるはずです。

今できることで十分。

完璧な親である必要はありません。

ただ、子どもの隣にいて、一緒に笑って、一緒に驚いて、一緒に成長する。

それが、脳科学が証明した「最高の育て方」なのです。

【今日から始めよう】

この記事が役に立ったと思ったら、ぜひ今夜から実践してみてください。

そして、1ヶ月後、お子さんの変化を感じてみてください。

きっと、何かが変わっているはずです。

あなたの子育てを、心から応援しています。

生成AIを活用して作成したマンガ、書籍と執筆した本(Kindle Unlimited ユーザーは無料で購読できます)是非、手に取ってみてもらえると。

40代から始めるキャリア・リスキリング予備校の教科書: 今からでも間に合う!人生100年時代の最強転身メソッドamzn.to

499円(2025年01月18日 06:49時点 詳しくはこちら)

500円(2024年12月05日 05:46時点 詳しくはこちら)

499円(2024年11月23日 06:10時点 詳しくはこちら)

マンガでわかる成功の方程式: キャリアと人生のバランスamzn.to

499円(2024年11月15日 06:06時点 詳しくはこちら)

399円(2025年11月08日 06:23時点 詳しくはこちら)

※出版できないなどの理由で法人、個人での電子書籍(マンガを交えるなど)、紙書籍(Kindle)の出版を行いたい方は、こちらまでご相談ください。お手伝いをいたします。

これからの生成AIを使いこなすためのスキルであるプロンプトの学習のための無料セミナーはこちら

AIに関する無料相談のご案内(会社名AIdeasHD LLC)

生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

ご興味がある方は

こちら

もしくは

aideashd@gmail.comからご相談ください。

無料でご相談いただけます。

著者紹介(橋本 正人)

著者は、AIの活用で企業業務(究極の生産性を追求した株式会社キーエンスでは営業、営業企画、生産管理、デジタルでの究極の生産性を追求したセールスフォースではCX、DXの専門家、執行役員営業本部長)に従事してきており、その後、独立しプロンプトの技術であるプロンプトエンジニアを取得し、生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

AIのことをメインにしてますが、AIにはできない想像力豊かなアイデアで独特な絵を描くGiftedなレンくん(保育園から書いていてちょっと有名?今は1年生でも展示会に出品されるなどでちょっと有名?)が書いたほのぼのとした作品をYou Tubeで公開しています。

よかったらみてみてください!

ほのぼの画家Renくん

https://www.youtube.com/@HeartwarmingPainterRen