家族のための次世代モビリティ!渋滞もストレスもゼロの未来カーとは?

家族のための次世代モビリティ!渋滞もストレスもゼロの未来カーとは?

家族のための次世代モビリティ!渋滞もストレスもゼロの未来カーとは?

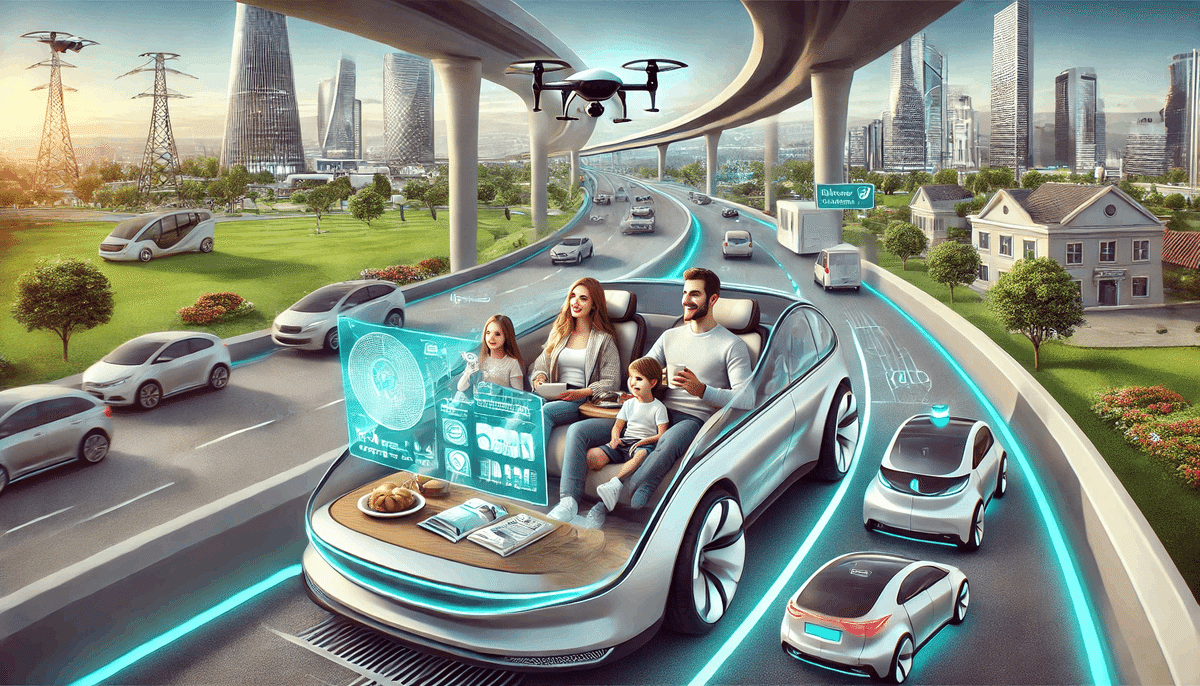

未来の家族カーイメージ

朝日が窓から差し込む中、佐藤家の朝はいつもより少しゆったりと始まりました。「今日は渋滞に巻き込まれる心配もないし、運転のストレスもゼロ。おかげで朝食を家族みんなでテーブルを囲んで食べられるね」とパパの拓也さんが笑顔で言います。

テーブルの上には、出来立ての和食の朝食が並び、佐藤家の4人家族は会話を楽しみながら、ゆっくりと食事を楽しんでいます。時刻は午前7時45分。かつてなら、この時間にはすでに運転席に座り、通勤渋滞に備えて神経をすり減らしているはずでした。

「ねえパパ、今日のプレゼンテーション、緊張してる?」と長男の健太が尋ねます。拓也さんはコーヒーを一口飲んでから答えました。「おかげさまで、車の中でプレゼン資料を最終確認できるから、むしろ楽しみだよ。昔みたいに運転に集中する必要がないからね」

朝食後、家族は揃ってドアを開けると、すでに自宅前に「FAMOVE X3」と呼ばれる未来の家族カーが静かに待機していました。このモビリティは、もはや従来の「車」という概念を超えた、家族のための「動く空間」です。

未来の家族モビリティが変える朝の風景

「おはようございます、佐藤家の皆さん。今日も素敵な一日になりますように」と、FAMOVEのAIアシスタント「エマ」が優しく家族を迎えます。車内に一歩足を踏み入れると、そこはまるで小さなリビングルームのようでした。

従来の「前向きに座席が並ぶ」というレイアウトは姿を消し、代わりに家族が向かい合って座れるラウンジのような空間が広がっています。座席は柔らかなファブリックに覆われ、適度な硬さと柔らかさを備えたクッション性の高いものです。まるで高級カフェのソファのようです。

「今日のスケジュールを確認します。拓也さんは渋谷オフィスへ、美咲さんは在宅勤務、健太くんは学校、そして咲良ちゃんは保育園ですね」とエマが述べます。家族全員が頷くと、ドアが静かに閉まり、車体が滑らかに動き始めました。

「出発します。最初に咲良ちゃんの保育園に向かい、次に健太くんの学校、そして拓也さんのオフィスという順番でよろしいでしょうか?」

「はい、お願いします」と美咲さんが答えます。

FAMOVEが静かに住宅街を進む中、家族はそれぞれの時間を有効に使っています。5歳の咲良ちゃんは車内の大型ディスプレイで朝の子ども番組を視聴し、12歳の健太くんは宿題の最終確認をしています。美咲さんは今日のオンライン会議の資料を車内のホログラフィックディスプレイでチェックし、拓也さんは午前中のプレゼンテーションの最終リハーサルをしています。

渋滞はもう過去のもの?未来の交通システム

FAMOVEが幹線道路に合流すると、かつての朝の通勤ラッシュで渋滞が発生していた場所も、今では車両が整然と流れています。これは偶然ではありません。未来の交通システムでは、すべての車両がネットワークで繋がり、AIが常に最適なルートを計算し、交通量を分散させています。

「現在の渋滞情報をお知らせします。いつもの経路では軽微な渋滞が発生しています。代替ルートを提案しますが、いかがしましょうか?」とエマが報告します。

「お願いします」と拓也さんが返答すると、車体が滑らかに車線を変更し、より空いているルートへと進みます。

このシステムが導入される前は、朝の出勤時間帯に平均45分もの時間を渋滞で失っていました。現在では、AIによる最適化と車両間の完全連携により、渋滞時間は平均5分以下にまで削減されています。

渋滞の解消に貢献しているのは、地上道路だけではありません。窓の外を見上げると、空中には「スカイウェイ」と呼ばれる空中交通レーンが整備され、空飛ぶモビリティが行き交っています。これらの三次元的な交通網の拡大により、地上の交通量も大幅に減少しました。

「ねえ、いつになったら私たちも空を飛べるの?」と健太くんが窓の外を指さします。

「FAMOVEのアップグレードモデルなら、もう予約できるわよ。来年の夏休みまでには、私たちも空飛ぶ車に乗れるかもしれないね」と美咲さんが答えます。家族の顔に期待の表情が広がります。

テクノロジーの進化が実現した自動運転の安全性

FAMOVEが保育園に近づくと、周囲の安全を確認するために、車体に搭載された多数のセンサーが作動します。この車両には、360度のLiDARスキャナー、高解像度カメラ、超音波センサー、そしてミリ波レーダーが組み込まれており、わずかな障害物でも検知できます。

「保育園に到着します。周囲の安全を確認しています」とエマが報告します。

車両が完全に停止すると、咲良ちゃんの座席部分が自動的に回転し、ドアに向かう形になります。「いってきます!」と咲良ちゃんが元気よく手を振ると、美咲さんは娘を抱きしめてから見送ります。

「今日も良い一日を過ごしてね」

保育士の先生が咲良ちゃんを出迎え、安全に受け入れたことを確認すると、ドアが自動的に閉まり、FAMOVEは次の目的地である健太くんの学校へと向かいます。

「現在の自動運転システムは、人間のドライバーよりも99.98%安全です」とエマが説明します。「過去5年間で、自動運転による交通事故は人間のドライバーによる事故の1/20以下に減少しました」

この安全性の向上は、単に優れたセンサー技術だけではなく、5G通信を超える6G通信網により、車両同士が常にリアルタイムでデータを共有していることも大きな要因です。車両が危険を検知した場合、その情報は即座に周囲の車両に共有され、事故を未然に防ぎます。

移動空間から生活空間へ – 未来カーの内装革命

健太くんを学校に送り届けた後、FAMOVEは拓也さんのオフィスビルに向かいます。この20分間の移動時間を、拓也さんは最大限に活用しています。

「エマ、プレゼンテーションモードにしてくれる?」

「承知しました。プレゼンテーションモードに切り替えます」

車内の照明が少し暗くなり、向かいの窓がスクリーンとして機能し始めます。拓也さんはジェスチャー操作で資料をめくりながら、プレゼンの最終確認を行います。ホログラフィック投影により、資料の3Dモデルも立体的に表示されます。

「音声分析によると、プレゼンテーションのペースが少し速いようです。重要なポイントでもう少し間を取ることをお勧めします」とエマがアドバイスします。

これこそが未来のモビリティの真価です。単なる移動手段ではなく、移動時間を最大限に活用できる空間となっているのです。車内には高速Wi-Fi環境が整備され、ノートパソコンやタブレットを接続せずとも、車両自体がコンピューティングプラットフォームとして機能します。

FAMOVEの内装はモジュール式になっており、用途に応じて空間を変更できます。オフィスモード、ファミリーモード、リラックスモード、エンターテイメントモードなど、シーンに合わせて内装を変更できるのです。

「オフィスに到着しました。今日のプレゼンテーションが成功することをお祈りしています」とエマが告げます。

「ありがとう、エマ。美咲、今日も一日頑張ってね。お迎えの時間はいつもどおりでOK?」

「ええ、18時で大丈夫よ」と美咲さんが答えます。「今夜はレストランの予約も入れてあるから、遅れないでね」

「了解!じゃあ、また夕方」と言って拓也さんが車を降りると、FAMOVEは美咲さんを自宅まで送り届けるため、再び滑らかに動き出しました。

未来のモビリティが解放する、新たなライフスタイル

その日の夕方、仕事を終えた拓也さんを乗せたFAMOVEは、子どもたちを迎えに行った後、自宅に到着しました。家族全員が揃うと、エマが尋ねます。

「予約されているレストランへ向かいましょうか?」

「はい、お願いします」と美咲さんが答えます。「今日は拓也のプレゼンが成功したお祝いと、私のプロジェクト完了のお祝いも兼ねているの」

FAMOVEが目的地に向かう間、家族は一日の出来事を共有します。健太くんが学校で受けた科学のテストのこと、咲良ちゃんが保育園で描いた絵のこと、そして拓也さんのプレゼンテーションが上司から高評価を受けたことなど、家族の会話が車内に響きます。

「あと5分でレストランに到着します」とエマがアナウンスすると、健太くんが尋ねました。「パパとママ、今日はお酒飲むの?」

「そうだね、今日はお祝いだから少し飲もうかな」と拓也さんが答えます。かつてなら、誰かが運転を担当しなければならず、お酒を楽しむのは難しい状況でした。しかし、完全自動運転の時代となった今、そのような心配は無用です。

レストランに到着すると、FAMOVEは自動的に最適な駐車スペースを見つけ、家族を降ろした後、自ら駐車位置へと向かいます。

「帰りの時間をお知らせいただければ、適切なタイミングでお迎えにまいります」とエマが伝えます。

「21時頃になると思うから、その頃に来てくれるかな」

「承知しました。21時にレストラン前でお待ちしております。素敵な食事時間をお過ごしください」

家族はイタリアンレストランで楽しい夕食のひとときを過ごします。拓也さんと美咲さんはワインを楽しみながら、日々の忙しさを忘れてリラックスした時間を過ごしました。21時少し前、エマからの通知が入ります。

「間もなくレストラン前に到着いたします。現在の外気温は18度です。車内を22度に調整しておきます」

家族がレストランを出ると、すでにFAMOVEが待機していました。車内はちょうど良い温度に調整され、柔らかな照明が家族を迎えます。

「おかえりなさい。ご自宅へ向かいますね」

車内に戻った家族は、食後のくつろいだ気分で座席をリクライニングモードに調整し、リラックスした姿勢で家路につきます。咲良ちゃんはすぐに眠りにつき、健太くんはタブレットでゲームを楽しんでいます。

「昔は飲み会の後、終電を気にしたり、タクシーを探して並んだりしたよね」と拓也さんが懐かしそうに話します。

「本当に便利になったわね。お酒を飲んでも安全に帰れるし、子どもたちも自分の時間を楽しめる。この時間、以前なら運転に集中していたはずなのに」と美咲さんが答えます。

現代のモビリティは、単なる移動手段から「時間を有効活用できる空間」へと進化しました。これにより、家族の時間はより充実し、それぞれのライフスタイルに合わせた活用が可能になったのです。

近未来のモビリティ技術 – 今後10年で実現すること

FAMOVE X3のような完全自動運転車は、すでに現実のものとなりつつありますが、今後10年でさらに革新的な技術が一般化すると予測されています。

1. AIによる完全自律型交通システム

現在のAIは道路状況や他の車両を認識するだけでなく、歩行者の行動パターンや気象変化まで予測できるようになっています。今後は都市全体がひとつの知能として機能し、すべての移動体がシームレスに連携するようになるでしょう。

ある研究所では次のようになると考えています。「2030年までに、都市部における交通事故は現在の1%未満になると予測しています。AIの判断速度は人間の約100倍で、6G通信網による車両間の情報共有により、ほぼすべての事故パターンを事前に回避できるようになるでしょう」

2. 垂直移動の一般化 – 空飛ぶクルマの実用化

すでに試験運用が始まっている「空飛ぶクルマ」は、2027年頃から一般利用が本格化すると予測されています。これにより、三次元空間を活用した移動が可能になり、地上の交通渋滞が劇的に緩和されるでしょう。

「初期の空飛ぶクルマは主に緊急車両や高級モビリティサービスとして導入されますが、5年以内に一般家庭でも手が届く価格帯になると予想しています」とある研究協会は説明します。

3. サステナブルエネルギーの進化

現在の電気自動車は充電に時間がかかるという課題がありましたが、次世代の固体電池技術により、5分の充電で800km以上走行できる車両が登場しています。さらに、太陽光パネルを車体に組み込んだ自己発電型モビリティも実用化されつつあります。

「私たちが開発している次世代固体電池は、現在のリチウムイオン電池の3倍のエネルギー密度を持ち、寿命も2倍以上です。これにより、電気自動車の最大の課題だった充電時間と航続距離の問題が解決されます」と未来エナジー社のCTOは語ります。

4. カスタマイズ可能なモジュール型車両

未来のモビリティは、用途に応じて形状や機能を変更できるモジュール型の設計が主流になるでしょう。平日はコンパクトな通勤用として、週末はキャンピングカーのような家族旅行仕様に変形するなど、柔軟な対応が可能になります。

「モジュール型車両の最大の魅力は、一台で多様なニーズに対応できること。これにより、各家庭が複数の車を所有する必要がなくなり、資源の有効活用にもつながります」とある研究所は説明します。

未来のモビリティが解決する現代の悩み

未来のモビリティ技術は、現代人が抱える様々な課題を解決する可能性を秘めています。具体的なユースケースを見てみましょう。

ケース1:渋滞ストレスからの解放

東京都心に住む中村さん(42歳)は、かつて片道1時間半の通勤に疲弊していました。「朝は渋滞、夕方も渋滞。1日3時間も車の中で無駄にしていました」と振り返ります。

現在の彼は、通勤時間をオンライン会議や資料作成に活用しています。「今では通勤時間が仕事時間の一部になり、オフィスに着いたときにはすでに1日の計画が立てられている状態です」

AIによる最適ルート選定と交通量分散システムにより、以前なら90分かかっていた通勤時間も今では40分程度まで短縮。さらに、その時間を有効活用できるようになったことで、生産性と生活の質が大幅に向上しました。

ケース2:家族との時間が増加

横浜に住む田中家は、FAMOVEの導入により、家族で過ごす時間が倍増したと言います。「以前は長距離ドライブで私が運転に集中する間、子どもたちは退屈していました。今では移動中も家族全員が向かい合い、会話を楽しんだり、一緒にゲームをしたりできます」と田中さんは語ります。

また、運転の負担がなくなったことで、遠方の実家への訪問頻度も増えました。「夜間の運転が不安で避けていた実家への帰省も、今では気軽に行けるようになりました。祖父母と孫の交流が増えたのは本当に嬉しいことです」

ケース3:プライバシーと快適さの両立

「以前はタクシーに乗ると、運転手との会話に気を遣うことがありました」と話すのは、頻繁に出張する商社マンの高橋さん(38歳)です。「疲れているときや、移動中に機密資料を確認したいときなど、プライバシーが欲しい場面が多かったですね」

現在の自動運転モビリティサービスでは、「プライバシーモード」や「静寂モード」など、利用者のニーズに合わせた設定が可能です。「今では移動中に集中して仕事ができますし、疲れているときは目を閉じてゆっくり休むこともできます。まるで動くプライベートオフィスのようです」と高橋さんは満足そうに語ります。

また、利用者の体調や好みに合わせて、車内の温度、湿度、照明、香りなどを自動調整する機能も搭載。「私は乗車するとすぐに眠くなるタイプなので、活動的になれるよう、少し低めの温度と明るめの青白い照明に設定しています」と高橋さんは説明します。

未来の家族カーが実現する新しい体験

FAMOVEのような未来の家族向けモビリティが普及すると、これまでにない新しい体験が可能になります。

移動する家族の団らん空間

「リビングルームがそのまま移動する感覚です」と語るのは、神奈川県に住む吉田家です。週末には家族全員がFAMOVEに乗り込み、行き先を決めずにドライブを楽しむことがあるといいます。

車内ではボードゲームを広げたり、映画鑑賞をしたり、時には小さなホームパーティーのように食事を楽しむこともあります。「移動しながらも家族の団らんを楽しめるのが最高です。以前なら『早く着くかな』とばかり思っていましたが、今では『もう少し乗っていたいな』と思うことも多いですね」と吉田さんは笑います。

教育と体験の融合

未来のモビリティは子どもたちの学びの場としても機能します。「先週末は富士山に行ったのですが、移動中にFAMOVEが富士山の成り立ちや歴史についてホログラフィック映像で解説してくれました」と話すのは小学校教師の森田さんです。

車窓から見える景色と連動して、その地域の歴史や特産品、地理について解説してくれる「移動する教室」としての機能は、家族旅行をより充実したものにしてくれます。AR(拡張現実)技術により、車窓に表示される情報と実際の景色が融合し、子どもたちの知的好奇心を刺激します。

健康管理と快適性の向上

FAMOVEには乗員の健康状態をモニタリングする機能も搭載されています。座席に内蔵されたバイタルセンサーが、心拍数や呼吸、体温などを検知し、異常があれば通知します。

「先月、父が車内で体調を崩したときに、FAMOVEが即座に検知して病院へのルート変更を提案してくれました」と語るのは大阪在住の中島さん。「父は軽い脳梗塞の前兆症状だったのですが、早期発見できたおかげで大事には至りませんでした」

また、長時間の移動中には姿勢をモニタリングし、座席が自動的に微調整されることで、腰痛や疲労を軽減する機能も好評です。

未来のモビリティ社会における課題と解決策

このような素晴らしい未来像がある一方で、課題も存在します。社会全体がこの新たなモビリティの恩恵を受けるためには、どのような取り組みが必要なのでしょうか。

課題1:インフラの整備とコスト

自動運転車が安全に走行するためには、高度なセンシング技術だけでなく、道路インフラの整備も不可欠です。特にGPSの精度が落ちる山間部や高層ビル街では、道路に埋め込まれたマーカーや通信設備が必要となります。

「日本全国の道路をスマートロード化するには、約15兆円の投資が必要と試算しています」と国土交通省の担当者は語ります。「しかし、交通事故削減や渋滞緩和による経済効果は年間5兆円以上と見込まれており、長期的には大きなリターンがあると考えています」

また、段階的にエリアを拡大していく計画も進行中です。2026年までに主要都市部と高速道路、2030年までに全国の主要道路、2035年までにすべての公道という段階的なスケジュールが示されています。

課題2:既存の交通システムとの共存

自動運転車と従来の人間が運転する車両が混在する期間は、安全性の確保が大きな課題となります。

「人間のドライバーの予測不能な行動に対応するため、AIはより保守的な判断をする必要があります」と自動運転技術の研究者は説明します。「急な車線変更や信号無視などの人間的なミスに対応できるよう、余裕を持った走行パターンをプログラムしています」

この過渡期を乗り切るために、自動運転専用レーンの設置や、従来車両と自動運転車を区別するマーキングシステムの導入なども進められています。

課題3:情報セキュリティとプライバシー

ネットワークで繋がった車両は、サイバー攻撃のリスクも高まります。「自動運転システムのハッキングは人命に関わる重大な問題です」とサイバーセキュリティ専門家の黒田氏は警鐘を鳴らします。

対策として、ブロックチェーン技術を活用した分散型の車両間通信システムや、AIによる異常検知システム、生体認証を用いた多層的セキュリティなど、様々な取り組みが進んでいます。

「私たちの車両は常に最新のセキュリティアップデートを受け取り、不審な通信パターンを検知すると即座に安全モードに切り替わります」とFAMOVEの開発者は説明します。

夢物語ではない – すでに始まっている未来

ここまで紹介した未来のモビリティ像は、決して遠い未来の空想ではありません。その多くは、すでに開発段階にあるか、一部地域で実証実験が行われています。

自動運転技術の現状

日本では2022年から特定条件下でのレベル3自動運転(特定の条件下でドライバーが運転操作から解放される状態)が法的に認められ、2023年には条件付きレベル4自動運転(特定エリア内での完全自動運転)の実証実験が各地で行われています。

「2028年までに都市部でのレベル4自動運転の一般化、2032年までには全国でのレベル5自動運転(あらゆる状況で人間の操作が不要)の実現を目指しています」と政府関係者は説明します。

すでに始まっている車内空間の革新

車内空間のリビングルーム化も、一部の高級車ではすでに始まっています。対面式シートやテーブル付きの内装、大型ディスプレイを備えたエンターテイメントシステムなど、移動空間から生活空間への転換は着実に進んでいます。

「次世代モデルでは、シートが360度回転し、あらゆる形態の空間構成が可能になります」と自動車メーカーのデザイナーは語ります。「車内にキッチンスペースを設けたモデルも開発中です」

空飛ぶクルマの開発状況

複数の企業が空飛ぶクルマの開発を急ピッチで進めており、2024年に開催される大阪万博では、空飛ぶクルマによる送迎サービスのデモンストレーションが予定されています。

「初期モデルは2人乗りの小型タイプが主流ですが、2030年までには4人家族が快適に乗れる中型モデルの実用化を目指しています」と空飛ぶクルマ開発のスタートアップCEOは意気込みを語ります。

あなたとあなたの家族の未来

さて、このような未来のモビリティ社会において、あなたとあなたの家族の生活はどのように変わるでしょうか。

朝の通勤ラッシュでイライラすることなく、移動時間を有効に使える未来。家族との旅行が、移動そのものも楽しい体験になる未来。お酒を楽しんだ後も、安全に帰宅できる安心感のある未来。

初めての空の旅を家族で楽しみ、雲の上から見る景色に子どもたちが目を輝かせる瞬間。車内でくつろぎながら、雨の日も雪の日も心配せずに快適に移動できる喜び。

そんな日常が、もうすぐそこまで来ています。

「未来のモビリティが約束するのは、単に便利になるということだけではなく、人々の時間の使い方や生活の質そのものを変えるという可能性です」とモビリティ未来研究家の鈴木氏は語ります。「移動することへの制約や不安から解放されることで、人々はより自由に、より創造的に生きることができるようになるでしょう」

未来の家族のための車は、単なる移動手段ではなく、家族の絆を深め、新しい体験を提供し、そして何より、私たちの時間をもっと豊かにするためのパートナーとなるのです。

今日の夕食のテーブルで家族と話してみてください。

「もし渋滞も運転も心配しなくていい車があったら、家族でどこに行きたい?」

きっと素敵な会話が広がるはずです。そして、その夢を叶える日は、もうすぐそこまで来ているのです。

未来へのステップ – 今からできること

未来のモビリティ社会に向けて、今から私たちができることもあります。

技術やサービスをフォローする

自動運転技術や次世代モビリティの展示会やデモンストレーションに参加してみましょう。各自動車メーカーが提供する試乗会や、モビリティ関連のイベントは、未来の技術を肌で感じる貴重な機会です。

子どもたちと未来について語り合う

次世代を担う子どもたちと、未来のモビリティについて語り合うことも大切です。彼らの柔軟な発想は、私たちが思いもよらない未来のヒントを与えてくれるかもしれません。「子どもたちのアイデアの中には、エンジニアも驚くような斬新な発想がたくさんあります」と教育者は語ります。

未来に備えた交通ルールの学習

自動運転社会では、新たな交通ルールや乗車マナーが必要になります。今から意識を高めておくことで、スムーズな移行が可能になるでしょう。「例えば、自動運転車との混在環境では、より予測可能な行動が歩行者にも求められます」と交通安全専門家は説明します。

結びに – 未来は、もう始まっている

渋滞のストレスから解放され、移動時間を有効活用できる未来。家族全員が顔を合わせて会話を楽しめる未来。安全性が飛躍的に向上し、交通事故の心配がほとんどない未来。

それは、遠い未来の話ではありません。技術の進化とインフラの整備、そして私たち一人ひとりの意識の変化によって、その未来はすでに動き始めています。

佐藤さん一家のようなライフスタイルが当たり前になる日も、もうすぐそこまで来ているのです。

あなたとあなたの家族が、未来のモビリティによってより豊かな時間を手に入れ、より多くの笑顔で満たされる日を、心から楽しみにしています。

その日に向けて、私たちは今日も一歩ずつ前進しているのです。

未来は、もう目の前にあります。

生成AIを活用して作成したマンガ、書籍と執筆した本(Kindle Unlimited ユーザーは無料で購読できます)是非、手に取ってみてもらえると。

40代から始めるキャリア・リスキリング予備校の教科書: 今からでも間に合う!人生100年時代の最強転身メソッドamzn.to

499円(2025年01月18日 06:49時点 詳しくはこちら)

500円(2024年12月05日 05:46時点 詳しくはこちら)

499円(2024年11月23日 06:10時点 詳しくはこちら)

マンガでわかる成功の方程式: キャリアと人生のバランスamzn.to

499円(2024年11月15日 06:06時点 詳しくはこちら)

399円(2025年03月08日 06:39時点 詳しくはこちら)

※出版できないなどの理由で法人、個人での電子書籍(マンガを交えるなど)、紙書籍(Kindle)の出版を行いたい方は、こちらまでご相談ください。お手伝いをいたします。

これからの生成AIを使いこなすためのスキルであるプロンプトの学習のための無料セミナーはこちら

AIに関する無料相談のご案内(会社名AIdeasHD LLC)

生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

ご興味がある方は

こちら

もしくは

aideashd@gmail.comからご相談ください。

無料でご相談いただけます。

著者紹介(橋本 正人)

著者は、AIの活用で企業業務(究極の生産性を追求した株式会社キーエンスでは営業、営業企画、生産管理、デジタルでの究極の生産性を追求したセールスフォースではCX、DXの専門家、執行役員営業本部長)に従事してきており、その後、独立しプロンプトの技術であるプロンプトエンジニアを取得し、生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

AIのことをメインにしてますが、AIにはできない想像力豊かなアイデアで独特な絵を描くGiftedなレンくん(保育園から書いていてちょっと有名?今は1年生でも展示会に出品されるなどでちょっと有名?)が書いたほのぼのとした作品をYou Tubeで公開しています。

よかったらみてみてください!

ほのぼの画家Renくん

https://www.youtube.com/@HeartwarmingPainterRen