未来を変える付加価値職業7選:AI時代に必要な力とは?

未来を変える付加価値職業7選:AI時代に必要な力とは?

未来を変える付加価値職業7選:AI時代に必要な力とは?

はじめに

「AI時代には仕事がなくなる」という不安の声をよく耳にします。確かに、技術の進化によって業務の自動化が進み、特定の職種では人間の役割が縮小しつつあります。しかし、テクノロジーがいくら発展しても、人間にしか生み出せない「付加価値」があります。

あなたはこんな悩みを抱えていませんか?

- 今の仕事は将来も続けられるだろうか

- AIに奪われない職業って何だろう

- 自分の強みを活かせる仕事を見つけたい

- より人間らしく働ける場所を探している

未来の働き方を模索しているあなたに、新たな視点と可能性を提供できれば幸いです。

1. 人に寄り添う仕事:介護士や保育士の価値の再評価

高齢化社会が進む日本において、介護士や保育士といった「人に寄り添う仕事」の価値は今後ますます高まっていきます。特に注目すべきは、単なる身体的なケアだけでなく、精神的なサポートや個々の状況に合わせた柔軟な対応ができる「付加価値のある介護・保育」です。

なぜAIには置き換えにくいのか

介護や保育の現場では、一人ひとりの状態や感情を観察し、瞬時に判断して対応することが求められます。例えば、認知症の方の突然の行動変化に対応したり、泣いている子どもの気持ちを読み取ったりする能力は、AIが真似できるものではありません。

厚生労働省の「介護ロボット開発・実証・普及のための環境整備」事業によれば、介護ロボットは業務の効率化には貢献するものの、人間の介護士による細やかな観察や共感に基づくケアは代替不可能と結論づけています。

求められる力

- 共感力と観察力:言葉で表現できない気持ちや微妙な変化を感じ取る能力

- コミュニケーション能力:多様な背景を持つ人々との関係構築スキル

- 創造的問題解決力:前例のない状況でも臨機応変に対応できる柔軟性

実際に働く人のエピソード

京都市の特別養護老人ホームで10年以上働くAさん(38歳)は、認知症ケアにおける「パーソン・センタード・ケア」を実践しています。この手法は、認知症の方一人ひとりの人生の物語や価値観を尊重したケアを提供するもので、AIでは不可能な深い人間理解が基盤となっています。

「利用者さんの若い頃の話を聞いて、その方が大切にしてきた価値観を知ることで、なぜその行動をするのかが見えてきます。例えば、元教師だった方は、今でも他の利用者さんの面倒を見たがる。そういった個性を活かせる環境づくりが、私たちにしかできない仕事です」とAさんは語ります。

2. 地域を支える:地域おこし協力隊やまちづくりコーディネーター

過疎化や高齢化に悩む地方では、外部の視点と地域の知恵を融合させ、新たな価値を創出する「地域おこし協力隊」や「まちづくりコーディネーター」の役割が注目されています。

なぜAIには置き換えにくいのか

地域活性化には、その土地の歴史や文化、人々の気質を深く理解した上で、外部の知見やトレンドを取り入れるバランス感覚が必要です。また、地域住民との信頼関係構築や、異なる立場の人々の利害調整といった繊細なプロセスは、人間ならではの感性と判断力に依存します。

求められる力

- 地域資源の発掘力:眠っている地域の魅力を見出す観察力と分析力

- 関係構築力:多様な背景を持つ地域住民との信頼関係を築く能力

- プロジェクトマネジメント:限られたリソースで最大の効果を生み出す計画力

実際に働く人のエピソード

総務省の「地域おこし協力隊」制度を活用して、島根県邑南町に移住したBさん(32歳)は、地元の高齢農家と若手料理人をつなぐ「食の循環プロジェクト」を立ち上げました。

「最初は『よそ者』として壁がありましたが、農作業を手伝い、地域の祭りに参加するうちに少しずつ信頼関係が築けました。地元の伝統野菜を守ってきた高齢農家の技術と、新しい料理を模索する若手シェフの発想をマッチングすることで、この地域ならではの『食』のブランドが生まれつつあります」と佐藤さん。

実際に、この取り組みは総務省の「地域おこし協力隊の定住状況等に係る調査結果」でも成功事例として紹介され、任期終了後も約6割の隊員が同じ地域に定住していることが示されています。地域に根ざした「人間関係の構築」が鍵となる好例です。

3. 「伝える力」が武器に:ライター・編集者・コンテンツ制作者

情報過多の時代において、「正確で」「わかりやすく」「心に響く」コンテンツを作り出せる人材の価値は高まっています。特に、複雑な情報を噛み砕いて伝えられるライターや編集者は、AIが生成する表面的なコンテンツとは一線を画す付加価値を生み出せます。

なぜAIには置き換えにくいのか

確かに、AIは基本的な文章生成ができるようになりました。しかし、読み手の立場に立って「本当に必要な情報は何か」を見極め、「どう伝えれば心に響くか」を考え抜く編集的視点は、人間ならではの共感性と創造性に基づいています。

日本編集者協会の調査によれば、AIツールを導入した出版社でも「企画立案」「ターゲット分析」「編集方針の決定」といった上流工程は依然として人間のエディターが担当しており、AIはあくまで支援ツールとして位置づけられています。

求められる力

- 編集思考:膨大な情報から本質を見抜き、価値ある形に再構成する能力

- 読者視点:ターゲットの関心や理解度に合わせた表現ができる共感性

- 専門性と好奇心:特定領域への深い理解と、常に新しい知識を吸収する姿勢

実際に働く人のエピソード

フリーランスのライターとして活躍するCさん(41歳)は、医療分野を専門とするコンテンツクリエイターです。

「AIが生成した医療記事は情報は豊富でも、患者さんの不安や悩みに寄り添う視点が不足しています。私は取材で実際に患者さんや医師の声を聞き、『この情報が誰かの命や希望につながる』という意識で執筆しています。最近は専門医と共同で、難しい医療情報をわかりやすく伝える動画コンテンツも制作しています」

厚生労働省の「患者の意思決定支援に関する調査」によれば、疾患について「理解しやすい言葉で説明された」と感じた患者の治療満足度は有意に高いことが示されています。専門知識を持ちながら、一般の人々に寄り添える「翻訳者」としての価値が、この職種の本質と言えるでしょう。

4. 感性を活かす:クラフト作家やアート系フリーランス

デジタル化が進む現代だからこそ、「手仕事」や「アナログな表現」の価値が再評価されています。オリジナリティのある作品を生み出すクラフト作家や、独自の視点でアートを創造するフリーランスの活躍の場は広がりつつあります。

なぜAIには置き換えにくいのか

AIは既存のパターンから学習して作品を生成することはできますが、作家自身の人生経験や感性から生まれる独自の世界観を創り出すことはできません。また、材料との対話から生まれる偶発的な発見や、制作過程そのものを楽しむ体験は、人間ならではの創造プロセスです。

求められる力

- オリジナリティ:他にはない独自の表現や技法を確立する創造性

- ストーリーテリング:作品に込めた思いや背景を伝える力

- 技術と感性のバランス:確かな技術基盤の上に感性を乗せる総合力

実際に働く人のエピソード

陶芸家として独立したDさん(35歳)は、地元の土を使った器づくりで注目を集めています。

「私の器は完璧な形を目指していません。あえて歪みや手跡を残すことで、工業製品にはない温かみを表現しています。お客様からは『この器を使うと食事の時間が特別になる』という声をいただくことが多いです。最近はワークショップも開催し、『作る喜び』を共有する場も大切にしています」

経済産業省の「クールジャパン政策」においても、日本の伝統工芸や手仕事の技術は重要な文化資源として位置づけられています。特に海外からは「機械生産にはない人間味」が高く評価されており、グローバルニッチ市場における日本のクラフト製品の輸出額は年々増加傾向にあります。

5. 教育の現場:教師・教育支援職・子ども向け体験講師

AIやロボットが発達しても、「人間が人間を育てる」教育の本質は変わりません。特に、一人ひとりの個性や状況に合わせた教育を提供できる教師や、特別な支援を必要とする子どもに向き合う教育支援職は、今後ますます価値が高まるでしょう。

なぜAIには置き換えにくいのか

教育は単なる知識の伝達ではなく、子どもたちの好奇心を引き出し、挑戦を支え、時には心のケアを行う総合的な営みです。子どもたちの微妙な反応を読み取り、その場に応じた言葉かけや指導方法を選択する判断力は、AIでは代替できません。

文部科学省の「教育におけるICT活用に関する調査研究」では、デジタル教材が普及しても「教員による個別の声かけや指導」が学習意欲と成績向上に最も強く影響することが示されています。

求められる力

- 個別化対応力:一人ひとりの学習スタイルや課題に合わせた指導ができる柔軟性

- モチベーション喚起力:子どもたちの内発的動機を引き出すコミュニケーション力

- 創造的な教育設計:新しい時代に必要なスキルを育む学習体験をデザインする力

実際に働く人のエピソード

公立小学校教師のEさん(29歳)は、「探究型学習」を積極的に実践しています。

「授業では正解を教えるのではなく、子どもたち自身が『なぜだろう?』と考え、仲間と協力して解決策を見つける過程を大切にしています。最近は地域の環境問題をテーマに、子どもたちが地元企業にインタビューし、自分たちにできる解決策を考えるプロジェクトに取り組みました。知識はAIで調べられますが、問いを立て、協働して解決する経験は学校だからこそ提供できる価値だと思います」

国立教育政策研究所の調査でも、「主体的・対話的で深い学び」を実践している学校の生徒は、単なる知識テストだけでなく、思考力や問題解決能力においても高い成果を示すことが明らかになっています。

6. 共感がカギ:カウンセラーやファシリテーター職

複雑化する社会では、心の健康を支えるカウンセラーや、多様な人々の対話を促進するファシリテーターの役割が重要性を増しています。これらは「人と人との関係性」に深く関わる職業であり、AIには代替できない人間ならではの共感と受容が基盤となります。

なぜAIには置き換えにくいのか

カウンセリングやファシリテーションの本質は、相手の言葉だけでなく、表情や身体言語、場の空気感までを含めた全人的な理解と応答にあります。また、長期的な信頼関係の構築や、予測不可能な展開への臨機応変な対応は、AIでは実現困難です。

厚生労働省の「心理的支援におけるオンラインの活用に関する検討会」報告書でも、デジタル技術はアクセス改善に有効である一方、対面での「共在感」がもたらす心理的効果は代替困難との見解が示されています。

求められる力

- 深い傾聴力:言葉の奥にある感情や文脈を理解する共感的理解

- 安全な場づくり:誰もが安心して自己表現できる環境を整える力

- 自己認識力:自分自身の感情や限界を理解し、適切なバウンダリーを設定できる成熟さ

実際に働く人のエピソード

企業研修ファシリテーターとして活躍するFさん(45歳)は、組織の変革支援を専門としています。

「私の仕事は、答えを提供することではなく、参加者自身が本音で語り合い、自分たちの課題と向き合える『場』をつくることです。特に異なる部署や立場の人が集まるワークショップでは、時に対立が生じることもありますが、その緊張感の中こそ新しい気づきが生まれます。オンライン会議システムが発達した今でも、『この人がいるから本音が言える』という信頼関係は、長い時間をかけて築くものです」

日本ファシリテーション協会の調査によれば、効果的なファシリテーションを導入した組織では、イノベーション創出率が1.5倍、従業員エンゲージメントが30%向上したという結果も報告されています。

7. 複数の役割をこなす:複業・パラレルキャリアという働き方

単一の組織や職種にこだわらず、複数の分野で活躍する「複業」や「パラレルキャリア」も、未来の付加価値ある働き方として注目されています。異なる領域の知識や経験を組み合わせることで、ユニークな価値を生み出せる人材は、変化の激しい時代に適応力を発揮できます。

なぜAIには置き換えにくいのか

AIは特定の領域では人間を上回る性能を示すことがありますが、異分野の知識を創造的に組み合わせ、前例のない価値を生み出す「越境的思考」は苦手とします。複数の領域を行き来することで培われる幅広い視点と応用力は、人間ならではの強みです。

求められる力

- 越境的思考力:異なる分野の知識や経験を結びつける創造性

- 自己管理能力:複数の役割を両立させるタイムマネジメントと優先順位づけ

- 学び続ける力:常に新しい知識やスキルを吸収し、成長し続ける姿勢

実際に働く人のエピソード

平日は大手企業のマーケティング担当、週末は農家という二足のわらじを履くGさん(37歳)は、都市と農村をつなぐ活動を展開しています。

「会社の仕事で培ったデータ分析や消費者心理の知識を、農業にも活かしています。例えば、自分が栽培した野菜のブランディングやオンライン販売戦略を立てたり、都会の友人を招いた農業体験イベントを企画したり。逆に、農業で学んだ『自然のサイクルに合わせる発想』は、持続可能なマーケティング戦略を考える上でも役立っています」

内閣府の「副業・兼業の促進に関する調査」によれば、複数の仕事を持つ人の約70%が「スキルや人脈の幅が広がった」「主体的なキャリア形成につながった」と回答しています。今後は一つの組織に依存しない、自律的なキャリア構築がさらに重要になるでしょう。

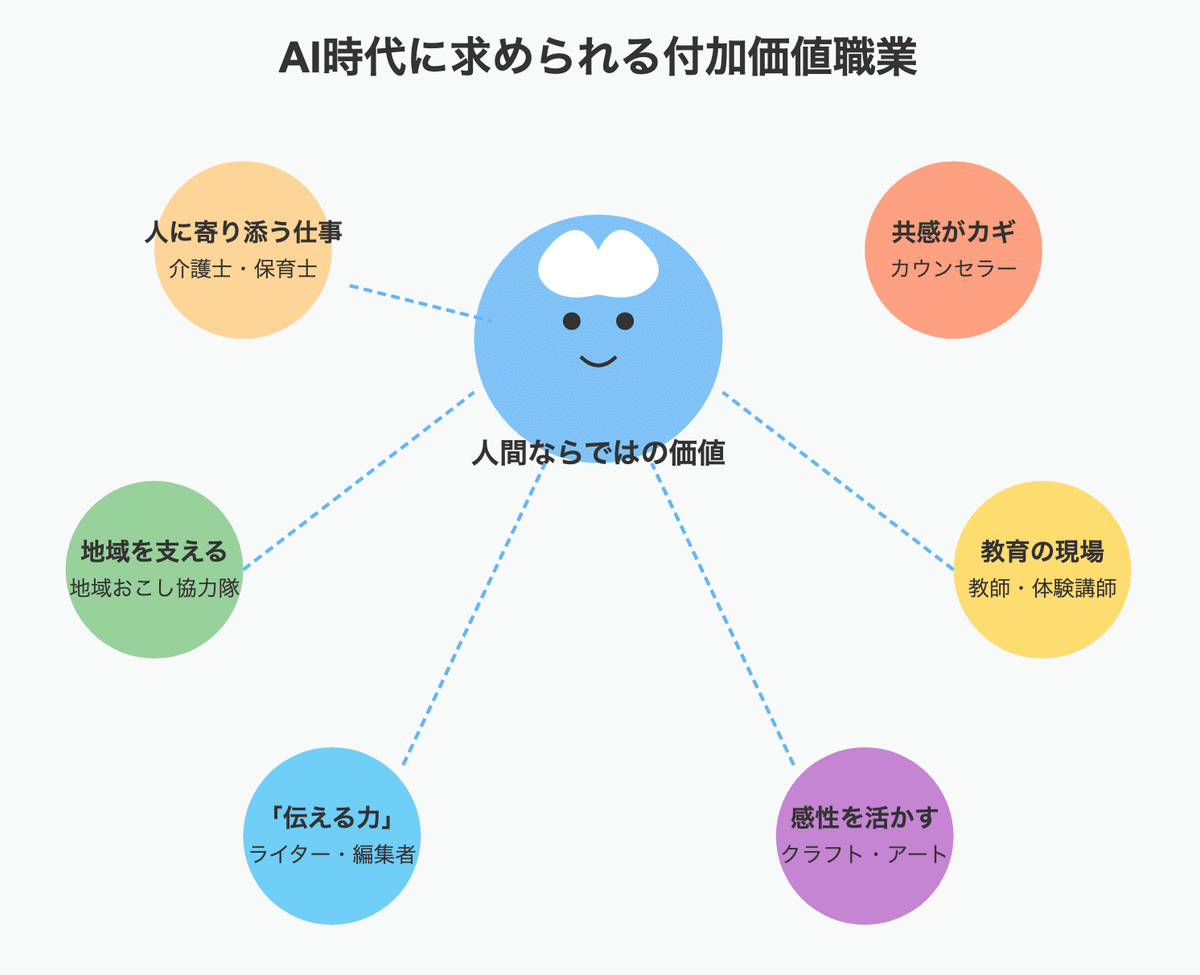

まとめ:人間らしさが生み出す付加価値

ここまで7つの職業・働き方を見てきましたが、共通しているのは「人間ならではの感性や共感、創造性」を発揮できる点です。AI時代に付加価値のある仕事とは、単にAIに代替されないというだけでなく、AIと協働しながらも「人間にしかできない価値」を提供できる仕事と言えるでしょう。

これから職業選択や転職を考える際には、以下の視点が重要です。

- あなたにしかできない価値は何か?

自分の人生経験、感性、価値観から生まれる独自の視点や強みを探してみましょう。例えば、複数の文化や言語に触れた経験、特定の困難を乗り越えた体験など、あなたならではの背景が価値を生み出すことがあります。 - どんな人々に貢献したいか?

技術ではなく「誰のために、何を実現したいか」というビジョンから考えると、長期的に意義を感じられる仕事に出会える可能性が高まります。 - 複数の分野をつなげられないか?

一見関係のない複数の興味や経験を組み合わせることで、ユニークな価値を生み出せるかもしれません。「Aの知識」と「Bの経験」を掛け合わせると、どんな新しい可能性が生まれるでしょうか?

最後に、付加価値のある仕事を見つけるための第一歩は、自分自身と向き合うことです。日々の仕事や生活の中で「これは楽しい」「これは意味がある」と感じる瞬間に注目し、そこから探索を始めてみましょう。

変化の激しい時代だからこそ、人間らしさを大切にした働き方が、あなたと社会の未来を豊かにするはずです。

生成AIを活用して作成したマンガ、書籍と執筆した本(Kindle Unlimited ユーザーは無料で購読できます)是非、手に取ってみてもらえると。

40代から始めるキャリア・リスキリング予備校の教科書: 今からでも間に合う!人生100年時代の最強転身メソッドamzn.to

499円(2025年01月18日 06:49時点 詳しくはこちら)

500円(2024年12月05日 05:46時点 詳しくはこちら)

499円(2024年11月23日 06:10時点 詳しくはこちら)

マンガでわかる成功の方程式: キャリアと人生のバランスamzn.to

499円(2024年11月15日 06:06時点 詳しくはこちら)

399円(2025年03月18日 13:31時点 詳しくはこちら)

※出版できないなどの理由で法人、個人での電子書籍(マンガを交えるなど)、紙書籍(Kindle)の出版を行いたい方は、こちらまでご相談ください。お手伝いをいたします。

これからの生成AIを使いこなすためのスキルであるプロンプトの学習のための無料セミナーはこちら

AIに関する無料相談のご案内(会社名AIdeasHD LLC)

生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

ご興味がある方は

こちら

もしくは

aideashd@gmail.comからご相談ください。

無料でご相談いただけます。

著者紹介(橋本 正人)

著者は、AIの活用で企業業務(究極の生産性を追求した株式会社キーエンスでは営業、営業企画、生産管理、デジタルでの究極の生産性を追求したセールスフォースではCX、DXの専門家、執行役員営業本部長)に従事してきており、その後、独立しプロンプトの技術であるプロンプトエンジニアを取得し、生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

AIのことをメインにしてますが、AIにはできない想像力豊かなアイデアで独特な絵を描くGiftedなレンくん(保育園から書いていてちょっと有名?今は1年生でも展示会に出品されるなどでちょっと有名?)が書いたほのぼのとした作品をYou Tubeで公開しています。

よかったらみてみてください!

ほのぼの画家Renくん

https://www.youtube.com/@HeartwarmingPainterRen