未来の食体験!AIで味覚が3倍楽しくなる方法

未来の食体験!AIで味覚が3倍楽しくなる方法

未来の食体験!AIで味覚が3倍楽しくなる方法

はじめに

「これ、何の調味料を加えるとさらに美味しくなるんだろう?」

料理をしていて、そんな疑問を抱いたことはありませんか?あるいは、「このレストランの味を自宅で再現したい」と思ったことは?

かつてこれらの悩みは、料理人としての長年の経験や感覚に頼るしかありませんでした。しかし今、私たちの食卓に驚くべき変革が訪れようとしています。その立役者は人工知能、AIです。

最新のフードテック技術とAIの融合により、私たちの「味覚体験」は想像を超えるレベルで拡張されつつあります。スマートフォン一つで料理の味を分析し、あなた好みにカスタマイズしたレシピを提案。VRゴーグルを装着して異国の料理を視覚も味覚も体験する。さらには、あなたの健康状態に合わせて理想的な味と栄養バランスを実現する未来。

そう、これはSFの話ではなく、すでに始まっている「味覚革命」なのです。

この記事では、AIによって私たちの味覚体験がどう変わるのか、どんな驚きの可能性が広がっているのかを、最新の事例と共にご紹介します。外食や自炊にこだわりがある方、新しい料理体験を求める方、食の可能性に胸を躍らせたい方に向けて、明日からの食生活が3倍楽しくなる方法をお届けします。

1. AIが変える「味覚」の未来とは?

AIが味を解析・調整できる仕組み

私たちが「美味しい」と感じる仕組みは、実はかなり複雑です。甘味、塩味、酸味、苦味、うま味の基本5味に加え、香り、食感、温度、見た目など、様々な要素が絡み合って「美味しさ」が形成されます。

AIはこれらの要素を数値化・パターン化し、膨大なデータから最適な組み合わせを導き出すことができます。例えば、IBMが開発した「Chef Watson」は、食材の分子レベルの構成要素から相性の良い組み合わせを提案し、人間の料理人では思いつかないような革新的なレシピを生み出しました。

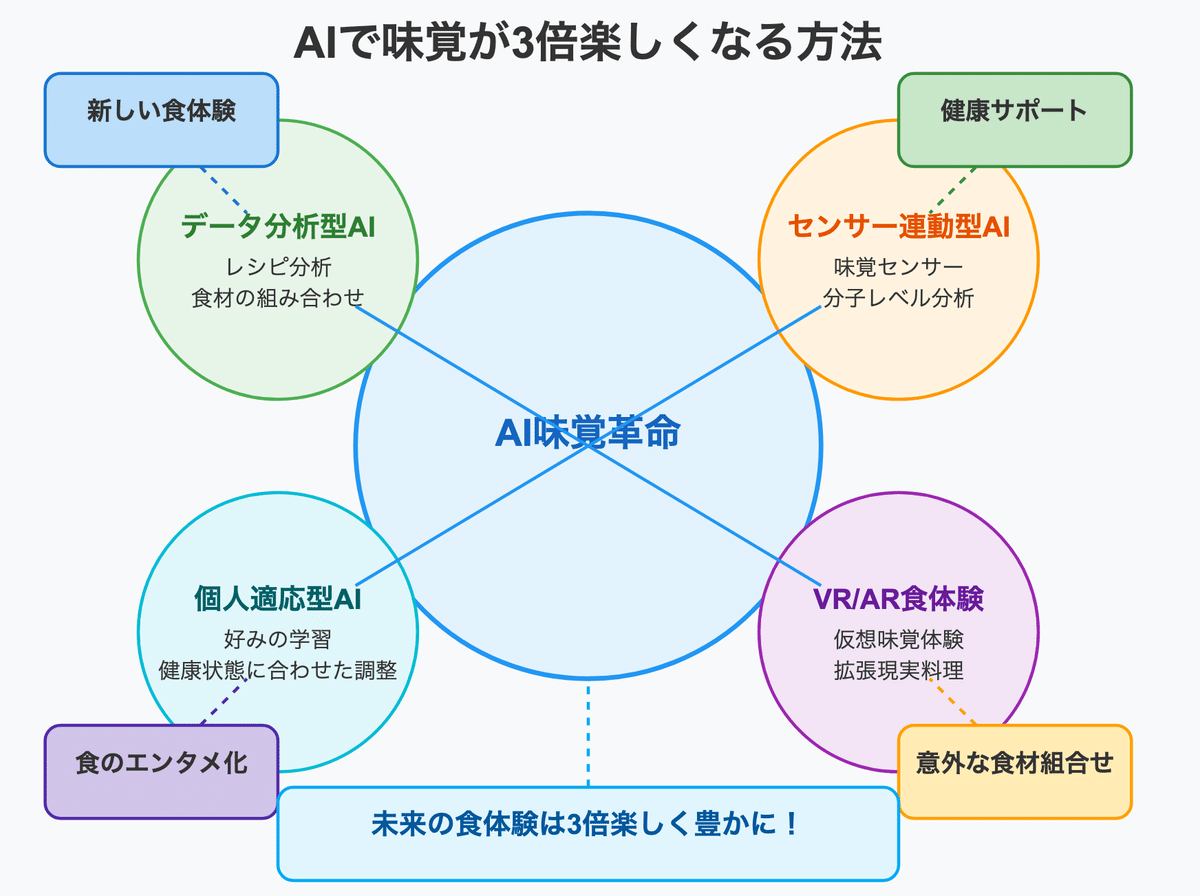

現在のAI技術は主に以下の3つのアプローチで味覚に革命をもたらしています:

- データ分析型AI:レシピデータベースや食材の化学成分を分析し、新しい組み合わせを提案

- センサー連動型AI:専用デバイスで味や香りを測定し、データを分析して味を再現・改良

- 個人適応型AI:個人の好みや健康状態を学習し、パーソナライズされた味覚体験を提供

フードテックの最新トレンド

フードテック界隈では、AIと味覚の融合に関する革新的な取り組みが続々と登場しています。

味覚センサーの進化

日本の株式会社インテリジェントセンサーテクノロジーが開発した「味覚センサー」は、人間の味蕾(みらい)の仕組みを模倣し、様々な味を数値化することに成功しています。このセンサーは食品メーカーの商品開発やレストランのメニュー開発に活用されており、味の”見える化”による品質管理や、地域ごとの味の好みの違いを分析する際にも役立っています。

デジタル味覚シミュレーション

シンガポールの国立大学が開発した「Digital Taste Interface」は、電気刺激によって舌に擬似的な味覚を生み出す技術です。塩味や甘味などの基本的な味を、実際の食品を摂取せずに体験できるというものです。今後、この技術がさらに発展すれば、カロリー摂取を抑えながら食の満足感を得られる可能性があります。

食のパーソナライズ化

イスラエルのスタートアップ「Tastewise」は、SNSや口コミデータを分析し、地域ごとの食トレンドや消費者の嗜好をリアルタイムで把握するAIプラットフォームを提供しています。レストランやフードメーカーはこのデータを活用して、ターゲット顧客に合わせたメニューや商品を開発できます。

これらの技術は、食品業界だけでなく、私たち一般消費者の食生活も大きく変えつつあります。次章では、より具体的にAIがもたらす味覚革命の実例をご紹介します。

2. AIができる味覚革命の実例

味覚センサーの活用事例

A社の「味覚センサーX」

A社が開発した「味覚センサーX」は、スマートフォンに接続して使用する小型の味覚センサーです。飲料の苦味や香りを数値化し、あなたの好みに合った商品を推薦してくれます。既に実証実験が行われており、ユーザーからは「今まで避けていたタイプの飲み物でも、自分の好みに合うものが見つかった」という声が上がっています。

B航空の機内食開発

B航空は機内の気圧変化による味覚変化を研究し、AIを活用して最適な味付けを追求しています。高度10,000mでは味覚が約30%低下するというデータをもとに、機内でもおいしく感じられる料理をAIが提案。これにより、従来は「塩味が足りない」という評価だった機内食の満足度が大幅に向上しました。

AIソムリエ、AIレシピ開発サービス

AIソムリエアプリ

「C社」や「D社」といったAIソムリエアプリは、ユーザーが評価したワインの嗜好パターンを学習し、好みに合うワインを提案します。単に価格帯や産地だけでなく、「果実味が強く、タンニンが穏やかで、後味に樽の香りがある」といった複雑な嗜好パターンを学習できるのが特徴です。実際に、これらのアプリを利用した消費者の約70%が「自分では選ばなかったタイプのワインに出会えた」と報告しています。

E社のレシピ推薦サービス

E社のサービスは、AIを活用してパーソナライズされたレシピ推薦を行うプラットフォームです。ユーザーの食事履歴、好み、アレルギー情報などを分析し、食材の在庫状況も考慮した上で、その日に最適なレシピを提案します。また、レシピから自動で買い物リストを作成する機能もあり、忙しい現代人の食生活をサポートしています。

味覚パーソナライズ化の実験事例

F大学のフレーバーマッチングAI

F大学の研究チームは「フレーバーマッチングAI」というシステムを開発しました。これは食材の分子構造と過去のレシピデータから、意外な食材の組み合わせを提案するシステムです。例えば「いちご」と「マッシュルーム」という一見ミスマッチな組み合わせが実は分子レベルで相性が良いことを発見。プロのシェフによる検証でも、予想外の美味しさが確認されています。

G社の味覚予測AI

G社のAIは、世界中の消費者の味覚データを収集・分析し、地域や文化によって異なる味の好みを予測するシステムです。食品メーカーはこのAIを活用して、ターゲット市場に合わせた味の調整を行うことができます。例えば、同じスナック菓子でも、アジア市場では風味を強くし、北米市場では塩味を強調するといった調整が可能になります。

VR/ARと組み合わせた仮想味覚体験

プロジェクトH

H社のデザインスタジオが開発した「プロジェクトH」は、VRヘッドセットと香り発生装置、特殊な食感を持つ低カロリーの食材を組み合わせることで、バーチャルな食体験を可能にします。例えば、実際には健康的な代替食品を食べながら、VR上ではステーキやデザートを「食べている」感覚を楽しめます。この技術は、食事制限がある方や、希少な高級食材を疑似体験したい方に新しい可能性を提供しています。

味覚AR「テイストプラス」

I国立大学の研究チームが開発した「テイストプラス」は、電気刺激を用いて食べ物の味を拡張するデバイスです。例えば、普通のクッキーを食べながらこのデバイスを使用すると、チョコレートやフルーツの風味を感じられるようになります。この技術は、減塩食を美味しく感じさせるなど、健康志向の強い消費者にとって画期的なソリューションとなる可能性を秘めています。

これらの実例からわかるように、AIによる味覚革命は着実に進行しています。次章では、AIが生み出す「新しい料理」の可能性について掘り下げていきましょう。

3. AIが生み出す「新しい料理」の可能性

食材の新しい組み合わせ提案(AIレシピの例)

AIは人間には思いつかないような意外な食材の組み合わせを提案することで、全く新しい料理の創造を可能にしています。

J社のAIレシピ開発

大手テクノロジー企業J社のAIが開発したレシピ集には、「ターキーとキノコのバーガー ストロベリーケチャップ添え」や「ベルギーチョコレートとイタリアンサラミのケーキ」など、一見すると違和感のある組み合わせが多数掲載されています。しかし実際に調理すると、驚くほど調和のとれた味わいになることが専門家によって確認されています。

K社の植物性代替食品

南米のスタートアップK社は、AIを活用して植物由来の材料から動物性食品と同じ味や食感を再現する技術を開発しました。同社のAIは、分子レベルでの食品分析データをもとに、例えばマヨネーズの卵を植物性原料で代替する最適な組み合わせを導き出します。実際に発売されている植物性マヨネーズは、盲味テストで本物と区別がつかないと評価されています。

健康に配慮した味覚カスタマイズ(塩分・糖分調整)

AIは私たちの健康状態や栄養ニーズに合わせて、味を損なわずに塩分や糖分を調整する技術も開発しています。

味香づけ電極「フレーバーシンセサイザー」

L国の研究チームが開発した「フレーバーシンセサイザー」は、電気刺激によって基本5味を再現できるデバイスです。このテクノロジーを応用すれば、実際の塩分や糖分は控えめでも、十分な塩味や甘味を感じられるようになります。高血圧患者や糖尿病患者が食事の楽しみを諦めることなく、健康管理ができる可能性が広がっています。

パーソナライズド栄養アプリ「ヘルスイート」

M国発のアプリ「ヘルスイート」(現在はN社に買収)は、ユーザーの健康データや嗜好を分析し、個人に最適な食事プランを提案します。例えば血糖値が高めの人には、糖質を抑えつつも満足感の高いレシピを、アスリートには効率的に栄養補給できるメニューを提案。AIの進化により、「健康的」で「おいしい」という、かつては両立が難しかった条件を満たす食事プランが実現しています。

食のエンタメ化(AIで遊べる料理体験)

AIは料理そのものをエンターテイメントに変える可能性も秘めています。

O社の「ARフード」

大手電機メーカーO社が開発中の「ARフード」は、普通の料理にプロジェクションマッピングを施し、見た目や雰囲気を変化させるシステムです。例えば、子供が苦手な野菜料理をキャラクターに変身させたり、普通のデザートに動くイラストを投影したりすることで、食事の楽しさを何倍にも高められます。

ARフードメニュー

一部の先進的なレストランでは、ARを活用したメニューを導入しています。スマートフォンやタブレットをメニューにかざすと、料理の3Dモデルが浮かび上がり、調理過程や食材の産地までリアルタイムで確認できます。また、自分の好みに合わせて仮想的にトッピングや調味料を変更し、カスタマイズした料理をその場で注文できるシステムも登場しています。

AIによる食のイノベーションは、私たちの味覚体験を豊かにするだけでなく、食の課題解決にも大きく貢献しています。健康問題、食料廃棄問題、環境問題など、様々な社会課題に対して、味を犠牲にせずに解決策を提供できるのがAIの強みなのです。

次章では、私たち一般消費者が実際に利用できるAIサービスやアプリを紹介します。

4. 実際に使えるAIサービス・アプリ紹介

既存のおすすめアプリ紹介

P社のレシピアプリ

- 機能: 冷蔵庫にある食材から最適な組み合わせのレシピを提案

- 特徴: 食材の分子構造を分析し、相性の良い組み合わせを科学的に提案

- 実績: ユーザーの約80%が「新しい食材の組み合わせに挑戦するようになった」と回答

Q社の食材マッチングサービス

- 機能: 食材同士の相性を分子レベルで分析し、意外な組み合わせを提案

- 特徴: 世界中のトップシェフが利用するプロ仕様のAIテクノロジー

- 活用例: 「いちごとバジル」「チョコレートとブルーチーズ」など意外な組み合わせが実際に評価されている

R社の健康食事プランナー

- 機能: 健康目標、食事制限、好みに合わせたパーソナライズレシピと買い物リスト作成

- 特徴: 栄養士の知見とAIを組み合わせた高精度な食事プラン

- 成果: ユーザーの約65%が3ヶ月以内に健康目標達成に成功したと報告

S社のレシピ提案サービス

- 機能: 所要時間やカロリー制限などの条件に合わせてAIがレシピを提案

- 特徴: 特定国の食文化に特化した嗜好分析と提案

- ポイント: 季節の食材や地域の特産品を活かしたレシピも提案

使い方や料金の概要

P社のレシピアプリ

- 使い方: アプリをダウンロード後、冷蔵庫の食材をリストアップするだけで即座にレシピ提案

- 対応言語: 日本語を含む10カ国語

Q社の食材マッチングサービス

- 使い方: Webサイトで食材を選択すると、相性の良い食材をビジュアル表示

- 活用戦略: 週に1回は「意外な組み合わせの日」を設定し、新しい味覚体験に挑戦するのがおすすめ

R社の健康食事プランナー

- 特別機能: 糖尿病予防プログラムへの参加者は保険でカバーされる場合あり

- 始め方: 詳細な食事診断アンケートに回答後、即日から専用食事プランを利用可能

S社のレシピ提案サービス

- 連携機能: 主要スーパーのオンラインショッピングと連携し、レシピの食材をワンクリックで購入可能

- コミュニティ: 実際に調理した結果を共有し、AIの改善に貢献できる

今後の技術進化の可能性

味覚IoTデバイスの小型化・普及 現在は専門機関や研究室レベルで使用されている味覚センサーが、今後5年以内に家庭用の小型デバイスとして普及する可能性があります。スマートフォンに接続するだけで、料理の味を分析し、改善点を提案してくれるようになるでしょう。

完全パーソナライズド栄養システム DNA検査、腸内細菌分析、活動量データなどを総合的に分析し、個人の体質や健康状態に100%最適化された食事提案が実現します。単に「健康的」という一般論ではなく、「あなたの今の体調に最適」なレシピを日々提案するサービスが一般化するでしょう。

AIシェフロボットの登場 レシピ提案だけでなく、実際に調理まで行うAI搭載のロボットシェフが、高級レストランやホテルに導入され始めています。完全自動化された調理プロセスにより、シェフの技術を正確に再現しながらも、個人の嗜好に合わせた微調整が可能になります。

デジタル味覚シミュレーションの発展 現在研究段階にある電気刺激による味覚再現技術は、将来的にはVRゴーグルのように一般消費者向けデバイスとして普及する可能性があります。特に高齢者施設や病院での活用が期待されており、食事制限がある方でも様々な味を疑似体験できるようになるでしょう。

これらの技術は、単なる便利さを超えて、私たちの食生活に根本的な変革をもたらす可能性を秘めています。次章では、こうした技術が普及した未来の食体験がどのように変わるのかを探ります。

5. 未来の食体験はどう変わる?

自宅での料理体験

AIキッチンアシスタント

5年以内に、多くの家庭にAIキッチンアシスタントが導入されるでしょう。冷蔵庫内の食材をスキャンし、賞味期限が近いものを優先的に使ったレシピを提案。調理中はセンサーで火加減や調理状態をモニタリングし「あと30秒で裏返してください」「塩を少々足すとベストな味になります」といったリアルタイムのアドバイスを行います。

実際に、T社やU社などの大手家電メーカーは既にスマート冷蔵庫の開発を進めており、カメラで食材を認識し、AIがレシピを提案する機能を搭載し始めています。

バーチャル料理教室

ARグラスを装着しながら料理することで、世界中の一流シェフがバーチャルに目の前に現れ、直接指導を受けられるようになります。シェフの手の動きがホログラムで表示され、自分の手の動きと重ねることで、正確な包丁さばきや調理技術を学べます。また、AIがカメラを通じて調理過程をリアルタイムでチェックし、間違いや改善点を即座に指摘してくれます。

V社のAR技術を活用した料理教室の実証実験では、従来の動画レッスンと比較して学習効率が約40%向上したという結果が報告されています。

レストランでの味覚カスタマイズサービス

パーソナライズドメニュー

レストランに入ると、スマートフォンやレストラン側のタブレットに、あなたの食の好みや健康状態に合わせてカスタマイズされたメニューが表示されます。「あなたの今日の体調と活動量に合わせると、このメニューがおすすめです」といった提案や、「通常より塩分30%減、辛さ2倍で調整しますか?」といった微調整もAIが提案します。

ニューヨークやロンドンの一部高級レストランでは、顧客の味覚プロファイルをデータベース化し、来店するたびに好みの進化に合わせたメニューを提供するサービスが始まっています。

体験型食事イベント

食事そのものがエンターテイメントとなる「体験型レストラン」が増加します。テーブル全体がディスプレイになっており、料理に合わせて映像や音楽が変化。例えば海の幸を食べる際には、テーブルが海中に変わり、波の音が聞こえてきます。さらに、AIが顧客の反応をリアルタイムで分析し、最も感動を高められるタイミングで次の料理を提供するといった演出も可能になります。

SNS映えする未来の料理の例

ARエフェクト料理

普通の料理がスマートフォンやARグラスを通して見ると、動きや特殊効果が加わる「ARエフェクト料理」が流行します。例えば、チョコレートケーキの上に溶岩が流れる視覚効果や、スープから龍が立ち上がるアニメーションなど、SNSで共有すると話題になる仕掛けが施されます。

中国の一部レストランでは、顧客が料理の写真を撮ると自動的にARエフェクトが適用され、SNSへの投稿を促すサービスが人気を集めています。

3Dフードプリンティングのパーソナライズ

3Dフードプリンターが一般化し、あなたの顔を模した立体的なケーキや、オリジナルデザインのチョコレート、名前や記念日が埋め込まれたクッキーなど、完全パーソナライズされた食品が普及します。さらにAIと連携することで、その日の気分や記念日に合わせたデザインを自動生成し、世界に一つだけの料理体験を提供します。

Y国に本拠を置くZ社の3Dフードプリンターは、既に複雑な形状の食品を作成可能で、高級レストランやケーキショップでの導入が進んでいます。

これらの未来予測は、一部はすでに実験段階にあり、今後10年以内に私たちの日常に溶け込んでいくでしょう。AIが変える食の未来は、より個人化され、エンターテイメント性が高く、健康と満足を両立させるものになると予想されます。

まとめ

AIと味覚の融合がもたらす未来は、もはやSF映画の世界ではありません。味覚センサーやAIレシピ提案、VR/ARを活用した食体験など、すでに実用化されている技術が私たちの食生活を変え始めています。

この記事でご紹介した内容をまとめると:

- AIによる味の解析・調整が可能になり、科学的根拠に基づいた「美味しさ」の追求が進んでいます

- AIソムリエやレシピ開発サービスにより、個人の好みに合わせた食体験のパーソナライズ化が進行中です

- 意外な食材の組み合わせや健康に配慮した味覚カスタマイズなど、AIならではの新しい料理の可能性が広がっています

- Plant JammerやFoodpairingなど、すでに私たちが利用できるAIサービス・アプリが登場しています

- 未来の食体験は、AIキッチンアシスタントやパーソナライズドメニュー、ARエフェクト料理などによって、より楽しく、健康的で、インタラクティブなものになるでしょう

あなたも今日から、スマートフォン一つで新しい食体験を始めることができます。冒険心を持って、AIが提案する意外な食材の組み合わせに挑戦してみましょう。または、自分の健康状態や好みに合わせたパーソナライズレシピを試してみるのはいかがでしょうか。

食は単なる栄養摂取ではなく、喜びや発見、社会的なつながりを生み出す文化的活動です。AIはこの食体験をさらに豊かにする可能性を秘めています。これからの10年で、私たちの味覚体験は想像を超えるレベルで進化していくでしょう。

まずは身近なところから始めてみませんか?この記事で紹介したAIレシピアプリを一つダウンロードして、週末の料理に取り入れてみてください。冷蔵庫の余り物から思いもよらない美味しい一皿が生まれるかもしれません。また、最新のフードテック情報を定期的にチェックして、新しい食の可能性にアンテナを張っておくことも大切です。

AIと味覚の出会いがもたらす未来の食体験。それは間違いなく、今よりも3倍、いや、それ以上に楽しく豊かなものになるはずです。

生成AIを活用して作成したマンガ、書籍と執筆した本(Kindle Unlimited ユーザーは無料で購読できます)是非、手に取ってみてもらえると。

40代から始めるキャリア・リスキリング予備校の教科書: 今からでも間に合う!人生100年時代の最強転身メソッドamzn.to

499円(2025年01月18日 06:49時点 詳しくはこちら)

500円(2024年12月05日 05:46時点 詳しくはこちら)

499円(2024年11月23日 06:10時点 詳しくはこちら)

マンガでわかる成功の方程式: キャリアと人生のバランスamzn.to

499円(2024年11月15日 06:06時点 詳しくはこちら)

399円(2025年04月07日 10:14時点 詳しくはこちら)

※出版できないなどの理由で法人、個人での電子書籍(マンガを交えるなど)、紙書籍(Kindle)の出版を行いたい方は、こちらまでご相談ください。お手伝いをいたします。

これからの生成AIを使いこなすためのスキルであるプロンプトの学習のための無料セミナーはこちら

AIに関する無料相談のご案内(会社名AIdeasHD LLC)

生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

ご興味がある方は

こちら

もしくは

aideashd@gmail.comからご相談ください。

無料でご相談いただけます。

著者紹介(橋本 正人)

著者は、AIの活用で企業業務(究極の生産性を追求した株式会社キーエンスでは営業、営業企画、生産管理、デジタルでの究極の生産性を追求したセールスフォースではCX、DXの専門家、執行役員営業本部長)に従事してきており、その後、独立しプロンプトの技術であるプロンプトエンジニアを取得し、生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

AIのことをメインにしてますが、AIにはできない想像力豊かなアイデアで独特な絵を描くGiftedなレンくん(保育園から書いていてちょっと有名?今は1年生でも展示会に出品されるなどでちょっと有名?)が書いたほのぼのとした作品をYou Tubeで公開しています。

よかったらみてみてください!

ほのぼの画家Renくん

https://www.youtube.com/@HeartwarmingPainterRen