人間VS AIの創造力バトル:5つの検証結果が示す真実

人間VS AIの創造力バトル:5つの検証結果が示す真実

あなたはAIが”本当に”独創的なアイデアを生み出せると思いますか?

最近、こんなニュースを目にしませんでしたか?

2025年3月、カリフォルニア大学の研究チームが、GPT-4.5を使った実験で参加者の73%がAIを人間と誤認したと報告しました。AIが詩を書き、小説を紡ぎ、絵画を創造する——そんな時代がもう到来しています。

でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。それは本当に「創造」なのでしょうか?それとも、ただの高度な模倣?

「創造性」は長い間、人間だけが持つ特権だと考えられてきました。しかし今、その境界線が激しく揺らいでいます。2023年、Nature Scientific Reportsに掲載された研究では、AIチャットボットが創造性評価テストAUTで人間よりも高い平均スコアを達成しました。一方で、AIの生み出すものはすべて「既存知識の組み合わせ」に過ぎないという指摘も。

本当のところ、AIは独創的な想像ができるのか?今ある知識を超えられるのか?

今日は、最新の研究と5つの検証結果をもとに、「創造するAI」の可能性と限界に迫ります。答えは、あなたが想像するよりも複雑で、そして遥かに興味深いものでした。

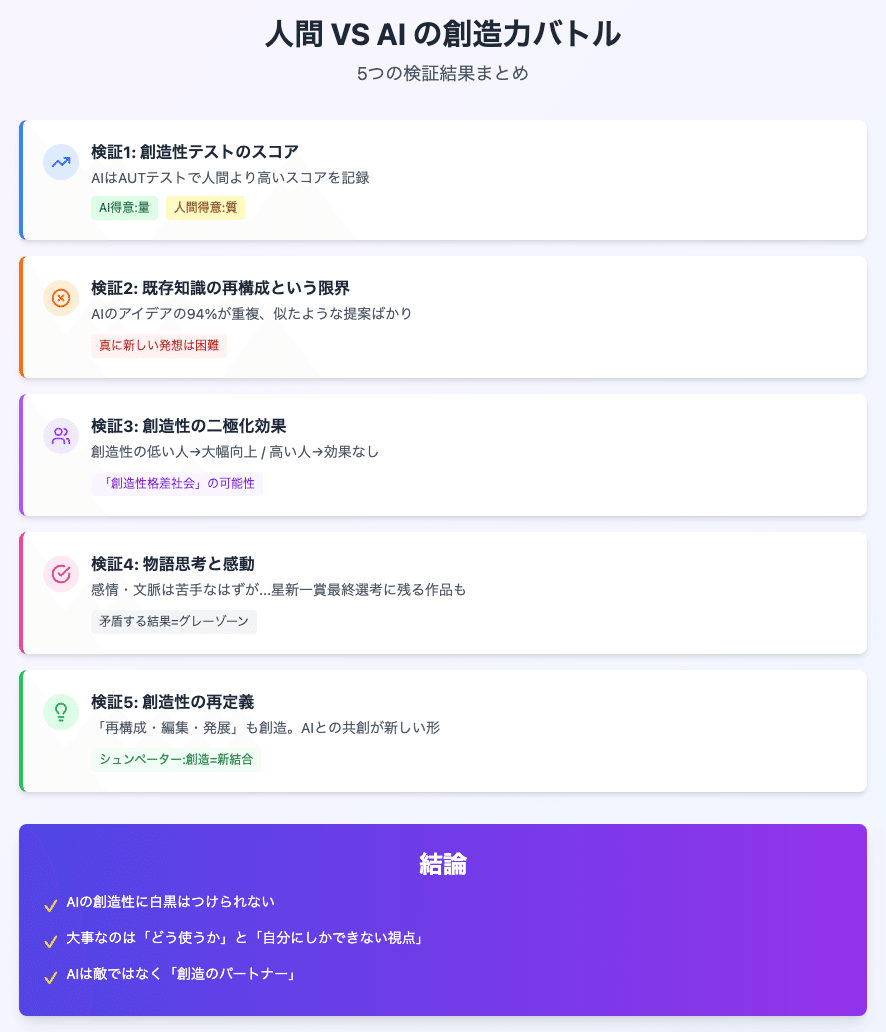

【検証1】AIは創造性テストで人間を超えた?——量と質の狭間で

驚愕のスコアが示すもの

AIの創造性を測る代表的なテスト「AUT(Alternative Uses Test)」では、ChatGPTやGPT-4などのAIチャットボットが、ロープや箱などの日用品の使い道を30秒以内にできるだけ多く考え出すテストで、人間よりも高い平均スコアを記録しました。

これは一見、AIが人間を凌駕したかのように見えます。しかし——

数字の裏に隠された真実

研究を行ったバーネル博士は「AIが斬新で創造的なアイデアを思いついたわけではありません。訓練データにあるものに基づいているだけです」と指摘しています。

つまり、AIは「量」では勝っても、「唯一無二の発想」という「質」では人間に及ばない可能性があるのです。たとえば、人間が出した「バケツを楽器として叩く」「箱を即席の机にする」といったアイデアには、個人の体験や文化的背景が反映されています。

あなたに問いかけます:「量と質、どちらを”創造性”と呼びますか?」

実は、この問いこそが、AI時代の創造性を考える上で最も重要な視点なのです。

【検証2】言語生成モデルの限界とは——「再構成」という壁

既存知識の組み合わせという宿命

現状のAIの「創造性」とは、既存要素の組み合わせです。学習データをもとに推論を繰り返すので既存のものに頼ることになるのは仕方がないことかもしれません。

ある実験が印象的でした。「革新的な新サービスのアイデアを出して」と同じプロンプトで10回AIに問いかけたところ、10回のうち8回は既存サービスの組み合わせ、2回はよく見ると既存サービスの延長線上のアイデアでした。

「似たような回答しか出てこない」という壁

ペンシルベニア大学ウォートン・スクールの研究では、ChatGPTのみを利用してアイデア出しを行った場合、参加者が生成したアイデアの実に94%が重複したコンセプトを共有しており、アイデアが非常に似通ってしまうことが明らかになりました。

これはあなたも経験があるのではないでしょうか?ChatGPTに何度も質問しても、表現こそ違えど、根本的には同じような答えが返ってくる——。

AIは過去のデータから「最も確率の高い次の言葉」を選んで並べるだけ。つまり、本質的に「平均的で安全な答え」に収束してしまうのです。既存の知識を組み合わせ、効率的に問題を解決することは得意だが、真に新しいアイデア、独創的な発想を生み出すのは、依然として人間の特権であるとの指摘もあります。

あなたの体験と重なりませんか?「なんかいつも同じような提案しか出てこないな…」と感じたこと、ありますよね。

【検証3】AIは”創造の助っ人”か”発想の奪い手”か?——二極化する効果

創造性の低い人には革命的なブースター

ここで、驚くべき研究結果があります。

Science Advances誌に発表された研究では、GPT-4を使って短編小説を書く実験を実施したところ、最初のテストで比較的創造性が低いと判断された参加者たちがAIによる恩恵を最も受けていたことが判明しました。

つまり、もともと創作が苦手だった人が、AIの力を借りることで、驚くほど質の高い作品を生み出せるようになったのです。これは希望に満ちた結果です。

しかし、創造性の高い人には逆効果?

一方で——もともと創造性の高い参加者が作った物語には、同じような効果は見られませんでした。UCL経営大学院のアニル・ドシ助教授は「創造性が最も低い参加者たちが最大の恩恵を得るという平準化効果が見られます。しかし、もともと創造性の高い人々には、AIを利用したことによる恩恵は何も見られません」と述べています。

さらに気になる事実も。AIを利用して作られた物語は全体的に、意味的にも内容的にも似ている傾向があり、AIが生成した文章は非常に長く、説明的で、ステレオタイプを多く含む文などの特徴がはっきりと見られます。

「創造性の格差社会」という新たな問題

この研究が示唆するのは、AIが「創造性の底上げ」をする一方で、「突き抜けた独創性」を生み出す能力は人間固有のものかもしれない、ということです。

もしかすると、これからの社会では、「AIを使いこなせる平均的なクリエイター」と「AIでは再現できない唯一無二の発想を持つ天才」の二極化が進むのかもしれません。

あなたは、どちらになりたいですか?

【検証4】人間が持つ”物語思考”は超えられるのか?——感情と文脈の壁

感情・文脈・文化的記憶——AIが苦手とする領域

創造性の中でも、特にAIが苦手とされる分野があります。それが「物語性」です。

人間の創造には、感情、文脈、文化的記憶が深く関わっています。たとえば、失恋の痛みを経験したことがある人が書く恋愛小説には、データでは表現できない「リアリティ」があります。幼少期に読んだ絵本の記憶が、大人になってから生み出す作品に影響を与えます。

AIにはこの「体験」がありません。

しかし、AIが人を感動させた事例も存在する

ところが——興味深い事例があります。

2025年、第12回星新一賞で、AIにほぼ全てを書かせた小説「アルゴリズムの檻」が最終選考10作品に残りました。応募総数1250作の中から選ばれたのです。さらに、2022年には、AIを使って執筆した小説「あなたはそこにいますか?」が星新一賞で一般部門優秀賞を受賞し、AI利用作品として初めて入選しました。

これらの作品は、審査員を感動させ、人間が書いた小説と同じ舞台で評価されたのです。

相反する状況が示す「揺らぎ」

つまり、こういうことです——

AIは「感情や文化的記憶」を持っていないはずなのに、人を感動させることができる。しかし、その感動は「本物」なのか、それとも過去の人間の感動を巧みに再構成したものなのか?

この曖昧さこそが、今の私たちが直面している現実なのです。

白黒つけられない、グレーゾーン。でも、そのグレーゾーンの中にこそ、新しい可能性が隠されているのかもしれません。

【検証5】創造性の定義を”再考”する時がきた——共創という新しいステージへ

「独創性=過去にないものを生み出す力」は時代遅れ?

ここで、根本的な問いを投げかけます。

そもそも、「創造性」とは何でしょうか?

従来、創造性とは「誰も見たことのない、全く新しいものを生み出す力」と定義されてきました。でも、本当にそうでしょうか?

経済学者シュンペーターは、イノベーションを「新結合」と定義しました。つまり、既存要素の新しい組み合わせこそが新たな価値を生む、と。

この視点に立てば——既存要素の組み合わせこそが創造の本質であり、AIが得意とするこの能力は、まさに「新しい創造の形」かもしれません。

「再構成・編集・発展」も創造である

考えてみてください。人間だって、完全にゼロから何かを創造しているわけではありません。

過去に読んだ本、見た映画、旅行での体験、友人との会話——すべての経験を「再構成」「編集」「発展」させて、新しい作品を生み出しているのです。

だとすれば、AIが学習データを基に新しい組み合わせを提示することは、人間の創造プロセスと本質的には同じかもしれません。

AIとの”共創”こそが次のステージ

芥川賞作家の九段理江氏は、博報堂発行の雑誌『広告』で本文の95%をAIが執筆した短小説『影の雨』を発表しました。約4,000字の短編ながら、制作にあたって入力されたプロンプトは20万字にのぼったといいます。

これは何を意味するのか?

AIに「丸投げ」するのではなく、AIと「対話」し、AIの出力を「編集」し、AIでは出せない「人間らしさ」を加える——この協働プロセスこそが、新しい創造の形なのです。

AIは敵でも、脅威でもありません。新しい「創造のパートナー」なのです。

まとめ:「AIの創造性」に白黒はつけられない

ここまで5つの検証結果を見てきました。あなたは何を感じましたか?

結論から言えば——AIの創造性に白黒はつけられません。

AIは創造性テストで人間を上回る一方で、真に独創的な発想は生み出せない。創造性の低い人を引き上げる一方で、高い人には効果がない。物語性は苦手なはずなのに、人を感動させる作品も生み出す——。

すべてが矛盾しているようで、実はすべてが真実なのです。

大事なのは、”どう使うか”と”自分にしかできない視点”を見つけること

真に新しいアイデア、独創的な発想を生み出すのは、依然として人間の特権です。既存の枠組みを超えた「境界超越型創造性」は、量子力学の誕生や相対性理論の構築のように、パラダイムシフトを起こす力であり、現在のAIモデルでは実現できない領域です。

でも同時に、AIを使いこなすことで、あなたの創造性は何倍にも拡張されます。

重要なのは——

✓ AIに全て任せるのではなく、AIと対話すること

✓ AIの提案を鵜呑みにせず、自分の視点でフィルタリングすること

✓ AIでは出せない「あなたにしかない経験や感情」を作品に込めること

最後に、あなたへの問いかけ

「あなたなら、AIとどう共創しますか?」

AIを使って効率化するのか。AIと対話して新しいアイデアを生むのか。それとも、AIを一切使わず、人間らしさにこだわるのか。

どの道を選んでも正解です。大切なのは、自分の意思で選ぶこと。

この記事を読んだあなたには、もう迷いはないはずです。

さあ、次の一歩を踏み出しましょう。AIと人間、その境界線の先に、まだ見ぬ創造の世界が広がっています。

TL;DR(要約)

5つの検証で分かったこと:

- AIは創造性テストで人間を上回るスコアを記録——しかし「量」と「質」は別物

- AIの創造は「既存知識の再構成」に限られる——似たアイデアばかりになる問題

- 創造性の低い人にはブースター、高い人には効果なし——二極化する可能性

- 物語性は苦手なはず…なのに感動作も生まれている——矛盾する現実

- 創造性の定義を再考する時代——「再構成・編集」も創造、AIとの共創が鍵

結論: AIの創造性に白黒はつけられない。大事なのは「どう使うか」と「自分にしかできない視点」を見つけること。

生成AIを活用して作成したマンガ、書籍と執筆した本(Kindle Unlimited ユーザーは無料で購読できます)是非、手に取ってみてもらえると。

40代から始めるキャリア・リスキリング予備校の教科書: 今からでも間に合う!人生100年時代の最強転身メソッドamzn.to

499円(2025年01月18日 06:49時点 詳しくはこちら)

500円(2024年12月05日 05:46時点 詳しくはこちら)

499円(2024年11月23日 06:10時点 詳しくはこちら)

マンガでわかる成功の方程式: キャリアと人生のバランスamzn.to

499円(2024年11月15日 06:06時点 詳しくはこちら)

399円(2025年10月01日 06:01時点 詳しくはこちら)

※出版できないなどの理由で法人、個人での電子書籍(マンガを交えるなど)、紙書籍(Kindle)の出版を行いたい方は、こちらまでご相談ください。お手伝いをいたします。

これからの生成AIを使いこなすためのスキルであるプロンプトの学習のための無料セミナーはこちら

AIに関する無料相談のご案内(会社名AIdeasHD LLC)

生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

ご興味がある方は

こちら

もしくは

aideashd@gmail.comからご相談ください。

無料でご相談いただけます。

著者紹介(橋本 正人)

著者は、AIの活用で企業業務(究極の生産性を追求した株式会社キーエンスでは営業、営業企画、生産管理、デジタルでの究極の生産性を追求したセールスフォースではCX、DXの専門家、執行役員営業本部長)に従事してきており、その後、独立しプロンプトの技術であるプロンプトエンジニアを取得し、生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

AIのことをメインにしてますが、AIにはできない想像力豊かなアイデアで独特な絵を描くGiftedなレンくん(保育園から書いていてちょっと有名?今は1年生でも展示会に出品されるなどでちょっと有名?)が書いたほのぼのとした作品をYou Tubeで公開しています。

よかったらみてみてください!

ほのぼの画家Renくん

https://www.youtube.com/@HeartwarmingPainterRen