なぜ人は笑うのか?誰でもできる笑いの技術、最新科学が解明する5つの理由

なぜ人は笑うのか?誰でもできる笑いの技術、最新科学が解明する5つの理由

なぜ人は笑うのか?誰でもできる笑いの技術、最新科学が解明する5つの理由

はじめに

ふと気づくと、あなたは今日も何度も笑っていませんでしたか?

友人とのLINEで「草」を生やしたり、YouTubeの推しお笑い芸人に爆笑したり、あるいは単に同僚の「滑った」ダジャレに思わず笑みを浮かべたり。私たちの日常は、気づかないうちに「笑い」で満ちあふれています。

でも、ちょっと立ち止まって考えてみましょう。

「そもそも人はなぜ笑うのだろう?」

ただ楽しいから? 面白いから? それとも他に理由があるのでしょうか?

実は、この一見シンプルな「笑い」という現象の背後には、進化の過程で獲得された複雑なメカニズムが隠されています。なんと笑いには脳科学、心理学、社会学、さらには医学まで絡む壮大な仕組みがあったのです!

今日は、普段はただ享受しているだけの「笑い」について、ちょっと真面目に科学の視点から掘り下げてみましょう。「笑い」を理解することで、もしかしたらあなたの人生はもっと豊かになるかもしれません。

さあ、笑いの秘密を解き明かす旅に出かけましょう!

笑いのメカニズム:最新科学が明かす5つの理由

1. 生存本能としての笑い:原始時代の「いいね!」ボタン

皆さんは「笑う」という行為の起源がどこにあるか考えたことはありますか?

実は、笑いの原型は約700万年前、人類の祖先がまだサバンナをうろついていた頃から存在していたと考えられています。

原始時代、人間はグループで行動することで生き延びていました。そんな中で「笑顔」や「笑い声」は「私は敵意を持っていません」「あなたを攻撃するつもりはありません」というシグナルとして機能していたのです。言わば、原始時代版の「いいね!」ボタンですね。

想像してみてください。炎を囲んだ原始人たちのコミュニケーション。

原始人A:「今日、マンモスを追いかけていたら、崖から落ちそうになったんだ」

原始人たち:「ウホホホホ!」(大爆笑)

もしここで笑いが起こらなかったら? 沈黙は「仲間外れ」や「排除」を意味したかもしれません。笑いは単なる反応ではなく、「あなたは仲間です」という強力な社会的接着剤だったのです。

現代の私たちも、上司の微妙なジョークに必要以上に反応してしまうのは、このDNAに刻まれた「笑いによる関係構築」の名残かもしれませんね。そう考えると、会議室で起こる微妙な笑いのシーンも、何万年も続く人類のサバイバル戦略の一環と言えるかもしれません。

2. 脳の反応:笑いはどこで生まれるのか?

「笑い」は、私たちの脳の中でどのように生まれているのでしょうか?

MRIなどの脳スキャン技術の発達により、「笑い」が発生する際の脳の動きが少しずつ解明されてきました。面白いことに、笑いは単一の脳領域ではなく、複数の領域が連携したネットワークによって生み出されることがわかっています。

主な登場人物はこちら:

① 前頭前野(ぜんとうぜんや)

ジョークの「理解」を担当するエリアです。言葉の意味を分析し、「あれ?ここにズレがある」と認識します。いわば、お笑い評論家のような役割です。

② 扁桃体(へんとうたい)

感情反応の中心地。「これは面白い!」という感情的な反応を生み出します。漫才を見て「おもろい!」と感じるのはここの仕事です。

③ 運動野

実際に笑顔を作ったり、笑い声を出すための筋肉をコントロールします。「腹筋崩壊」もここが関与しています。

面白いのは、ジョークを理解する瞬間の脳の反応です。研究によれば、人がジョークの落ちを理解した瞬間、脳は報酬系を活性化させます。これはパズルを解いたときや、何か新しい発見をしたときと似た反応なのです。

つまり、ジョークを「理解する」というのは、私たちの脳にとっては小さな「謎解き」なのです。ボケとツッコミの間に隠された論理的なギャップを発見した脳は、「やった!見つけた!」と小さな達成感を味わい、その報酬として「笑い」という快楽を自分自身にプレゼントするのです。

これが、テレビのお笑い番組を見ていると、なぜかつい夜更かししてしまう理由かもしれませんね。脳が次々と「謎解き」の快感を求めているのかもしれません。

3. 社会的なつながりを作る笑い:一人では笑わない不思議

あなたは一人でいるときと、友達といるときとでは、どちらが多く笑いますか?

実は研究によると、人は一人でいるときよりも、他の人と一緒にいるときの方が約30倍も多く笑うことがわかっています。これはなぜでしょうか?

笑いには強力な「社会的結合剤」としての機能があります。人間関係を構築し、維持するための重要なコミュニケーションツールなのです。

例えば、こんな経験はありませんか?

友達と「全然面白くない話」で盛り上がって、周りから「何が面白いの?」と不思議そうに見られる経験。あれは、実は話の内容自体が面白いわけではなく、「一緒に笑う」という行為によって友情を確認し合っているのです。

面白いのは、「笑い」が伝染するという特性です。誰かが笑い始めると、周りの人も笑い始める。これは「ミラーニューロン」という脳の仕組みによるもので、他者の行動や感情を自分も体験しているかのように感じる能力です。

この「笑いの伝染」は、集団の結束を強めるのに役立ちます。一緒に笑うことで「私たちは同じ価値観を共有している」「私たちは一つのグループだ」という無意識のメッセージを交換しているのです。

だからこそ、初対面の人と話すとき、何か面白いことを言って相手を笑わせることができると、急速に距離が縮まりますよね。それは単なる雰囲気作りではなく、社会的な絆を素早く構築するための生物学的な戦略なのです。

「笑いのツボが合う」というのも、実は深い意味があります。同じものを面白いと感じるということは、価値観や世界の見方が似ているということ。だから「笑いのツボが合う人」とは自然と親しくなりやすいのです。

4. ストレス軽減と健康効果:最高の無料健康法

「笑う門には福来る」ということわざがありますが、科学的にも笑いには多くの健康効果があることがわかっています。

まず、笑うとき、私たちの体内では「エンドルフィン」と呼ばれる脳内麻薬(天然の鎮痛剤)が分泌されます。これにより、痛みが和らぎ、幸福感が高まります。また、ストレスホルモンである「コルチゾール」のレベルが下がり、リラックス効果も得られます。

実際の研究でも、定期的に笑う人は以下のような健康上のメリットがあることが示されています:

- 免疫力の向上:体内のナチュラルキラー細胞(NK細胞)の活性が高まる

- 血圧の低下:笑いによる血管拡張効果

- 心臓病リスクの減少:血流改善効果

- 痛みの緩和:エンドルフィンの鎮痛効果

- ストレス軽減:ストレスホルモンの減少

しかも、「笑い」による健康効果は即効性があります。15分間の笑いで、最大45分間のストレス軽減効果が得られるという研究結果もあります。

さらに驚くべきことに、体は「作り笑い」と「本物の笑い」を区別できないという研究結果もあります。つまり、たとえ無理やり笑顔を作っても、脳はそれを「笑っている」と認識し、同様の健康効果を得られる可能性があるのです。

「笑いヨガ」という健康法があるのも納得ですね。笑いは文字通り「最高の薬」なのです。ただし、副作用として「腹筋痛」が発生する可能性はあります(笑)。

5. 予測を裏切るから面白い! ジョークの心理学

さて、ここまで笑いの生物学的・社会的側面について見てきましたが、そもそも「何が面白い」のかという根本的な問いについても考えてみましょう。

心理学的に見ると、「笑い」を誘発する要素にはいくつかのパターンがあります:

① 意外性・ズレ・ギャップ

予測していたものと実際に起こったことのギャップが大きいほど、面白さも増します。いわゆる「オチ」の効果です。

② 優越感

他者の失敗や不幸を見て笑う場合(いわゆる「シャーデンフロイデ」)。自分は安全な位置にいて、他者の失敗を見ることで優越感を感じます。「ドッキリ」や「失敗動画」が面白いのはこのためです。

③ 緊張からの解放

緊張状態から急に解放されると笑いが生まれます。怖い思いをした後の安堵感からくる笑い、タブーを冗談で軽く扱うブラックジョークなどがこれにあたります。

④ 共感と認知的共鳴

「あるある」ネタが笑えるのは、自分の経験と共鳴するからです。「そうそう、わかる!」という共感が笑いを生み出します。

こうしたメカニズムを理解すると、なぜ特定のコメディが面白いのかも見えてきます。

例えば、「なぜ『すべるギャグ』が逆に笑えるのか?」という現象も説明できます。本来笑うはずの場所で笑えないという「期待と現実のギャップ」、そして「滑った人」に対する優越感が合わさって、メタな笑いが生まれるのです。

また、文化によって「何が面白いか」が異なるのも、笑いの社会的側面を考えれば納得できます。ユーモアのセンスは、言語や文化的背景に大きく依存しているのです。だから日本のお笑いを翻訳しても、必ずしも海外では受けないのですね。

世界各国のコメディを見ると、イギリス人はブラックユーモアやシニカルなジョークを好み、アメリカ人は誇張やスラップスティック(派手な動きの喜劇)を好む傾向があります。日本では「ボケとツッコミ」という独特のスタイルが発展しました。

これらは全て、その文化が重視する価値観や社会規範と深く結びついているのです。「笑い」は単なる娯楽ではなく、その社会のありようを映し出す鏡とも言えるでしょう。

笑いをもっと楽しむためにできること

ここまで「笑い」の科学について探ってきましたが、では私たちの日常生活に「笑い」をもっと取り入れるには、どうすればいいのでしょうか?

日常に笑いを増やすシンプルな方法

1. コメディを意識的に取り入れる

お気に入りのお笑い番組、コメディ映画、面白い本など、笑いを誘発するコンテンツを意識的に生活に取り入れましょう。最近では各種動画配信サービスでコメディ専門のチャンネルもあります。通勤中や家事の合間に少しだけ視聴するだけでも効果的です。

2. 笑える人と過ごす時間を増やす

「一緒にいると楽しい」「笑わせてくれる」友人や同僚との時間を意識的に作りましょう。笑いは伝染するので、ユーモアのセンスがある人と過ごすだけで、あなたの「笑い量」は自然と増えます。

3. 自分の失敗を笑い飛ばす習慣をつける

完璧主義を手放し、小さな失敗や恥ずかしい瞬間を深刻に受け止めず、むしろ「面白いエピソード」として楽しむ習慣をつけましょう。自分自身の失敗談を笑い話にできる人は、ストレス耐性が高い傾向があります。

4. 「笑いのヨガ」にチャレンジ

「笑いヨガ」は、無理やり笑うことから始めて、最終的には本物の笑いを引き出す健康法です。前述のように、体は「作り笑い」も「本物の笑い」も区別できないので、健康効果は同じです。一日のはじまりに鏡の前で1分間思いっきり笑ってみるのもおすすめです。意外と気分が上がります!

5. ユーモアを意識的に探す視点を養う

日常の中の「おかしさ」「矛盾」「意外性」に気づく目を養いましょう。通勤途中の看板の文字の組み合わせ、会議でのちょっとした言い間違い、ペットの予想外の行動など、日常は実は「笑いの素材」で溢れています。それらを見つける「アンテナ」を立てておくことで、毎日が少し楽しくなるかもしれません。

「笑いのセンス」は学べるスキル

「自分は笑いのセンスがない」と思っている人もいるかもしれませんが、実は「笑いのセンス」は学習可能なスキルです。

コメディアンの多くは、実は計算し尽くされたテクニックを使っています。例えば:

- タイミングの取り方:ジョークの「間」の取り方

- ストーリーテリングの構造:起承転結の作り方

- 言葉選びの技術:同じ内容でも、言葉選びで面白さが変わる

これらは練習と経験で磨けるスキルです。

例えば、同じエピソードを友人に話すとき、少し誇張したり、テンポを調整したり、表情を豊かにしたりするだけで、反応が大きく変わることがあります。そうした小さな実験を日常会話の中で繰り返すことで、少しずつ「笑いのセンス」は磨かれていきます。

また、自分が何に笑うのかを分析することも大切です。自分が心から笑ったコンテンツについて「なぜ面白いと感じたのか?」を考えてみると、自分の「笑いのツボ」が見えてきます。それを知ることで、自分らしいユーモアのスタイルも見つかるでしょう。

重要なのは、「失敗を恐れないこと」です。全ての笑いが成功するわけではありません。プロのコメディアンでさえ、ネタの成功率は100%ではないのです。大事なのは、笑いを取ろうとする姿勢自体を楽しむことかもしれません。

まとめ:笑いは人生の調味料

ここまで「笑い」の科学について様々な角度から探ってきました。生存戦略として進化した笑い、脳内で起こる複雑な反応、社会的絆を強める機能、そして健康効果まで、「笑い」は単なる娯楽ではなく、人間という生き物の根幹に関わる重要なメカニズムだということがわかりました。

考えてみれば不思議なことです。「ハハハ」と声を出して体を震わせる、この一見奇妙な行為が、実は私たちの生存と繁栄に深く関わっていたなんて。

笑いは、人生の苦しみや困難を和らげる特効薬でもあります。どんなに辛い状況でも、笑いを見つけることができれば、少しだけ心が軽くなるものです。だからこそ、戦争や災害といった極限状況でさえ、人間はユーモアを失わないのかもしれません。

毎日の生活に「笑い」を意識的に取り入れることで、あなたの人生はきっとより豊かで、より健康で、より充実したものになるでしょう。笑いは、食事に加える調味料のようなもの。少しの工夫で、毎日の味がぐっと豊かになるのです。

では、ここまで読んでくださったあなた! この記事を読んでいて、少しでもクスッとした瞬間はありましたか? もしあれば、それは「笑いの科学」が実際に働いた証拠です。

最後に質問です。あなたはどんなタイプの笑いが好きですか? スラップスティック? ブラックジョーク? それとも「あるある」ネタ? コメント欄で教えてくださいね。あなたの「笑いのツボ」を知ることで、次回はもっと笑えるコンテンツをお届けできるかもしれません!

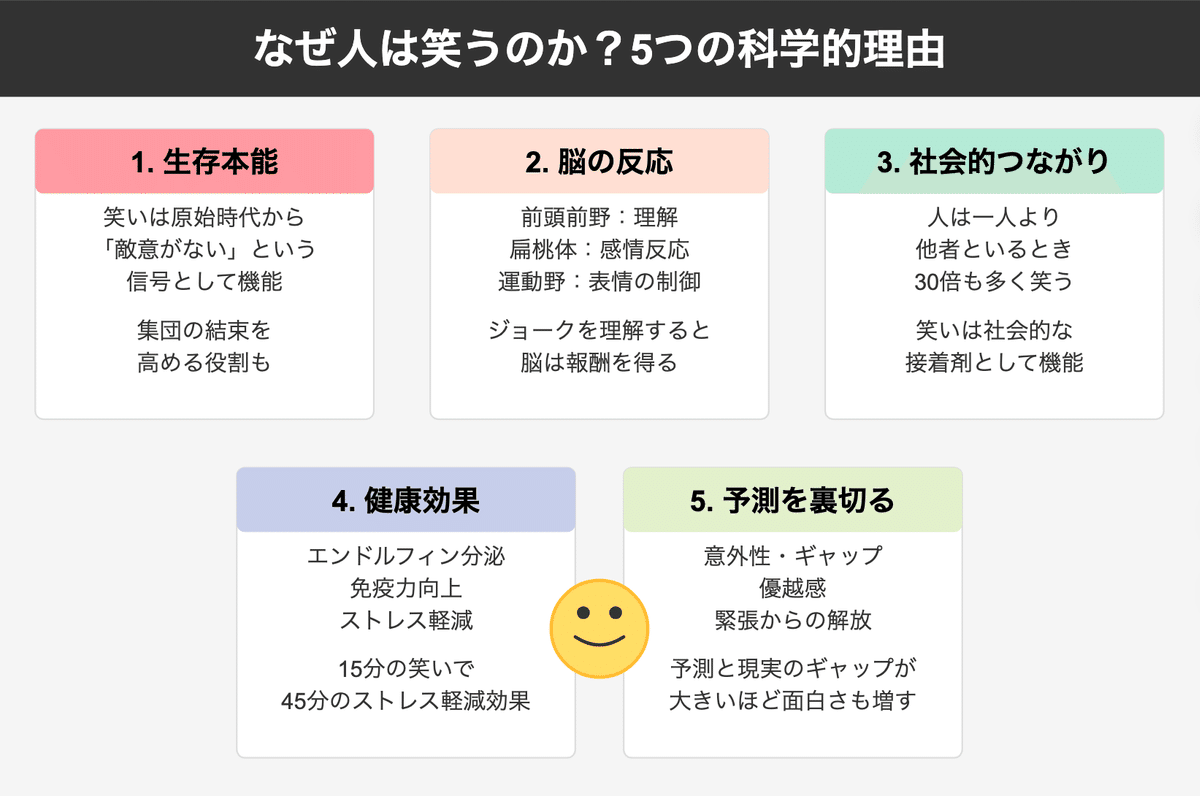

笑いのメカニズム:5つの理由

- 生存本能としての笑い

- 原始時代から「敵意がない」信号として機能

- 群れの結束を強める社会的接着剤

- 脳の反応

- 前頭前野:ジョークの「理解」

- 扁桃体:感情的反応

- 運動野:笑顔と笑い声の制御

- ジョーク理解は「謎解き」の快感!

- 社会的なつながり

- 一人より集団で30倍多く笑う

- 笑いは伝染する(ミラーニューロン)

- 「笑いのツボが合う」=価値観が似ている

- 健康効果

- エンドルフィン分泌(脳内麻薬)

- 免疫力向上

- ストレス軽減

- 心血管系の健康促進

- 予測の裏切り

- 意外性・ギャップ

- 優越感

- 緊張からの解放

- 共感と認知的共鳴

生成AIを活用して作成したマンガ、書籍と執筆した本(Kindle Unlimited ユーザーは無料で購読できます)是非、手に取ってみてもらえると。

40代から始めるキャリア・リスキリング予備校の教科書: 今からでも間に合う!人生100年時代の最強転身メソッドamzn.to

499円(2025年01月18日 06:49時点 詳しくはこちら)

500円(2024年12月05日 05:46時点 詳しくはこちら)

499円(2024年11月23日 06:10時点 詳しくはこちら)

マンガでわかる成功の方程式: キャリアと人生のバランスamzn.to

499円(2024年11月15日 06:06時点 詳しくはこちら)

399円(2025年03月15日 06:44時点 詳しくはこちら)

※出版できないなどの理由で法人、個人での電子書籍(マンガを交えるなど)、紙書籍(Kindle)の出版を行いたい方は、こちらまでご相談ください。お手伝いをいたします。

これからの生成AIを使いこなすためのスキルであるプロンプトの学習のための無料セミナーはこちら

AIに関する無料相談のご案内(会社名AIdeasHD LLC)

生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

ご興味がある方は

こちら

もしくは

aideashd@gmail.comからご相談ください。

無料でご相談いただけます。

著者紹介(橋本 正人)

著者は、AIの活用で企業業務(究極の生産性を追求した株式会社キーエンスでは営業、営業企画、生産管理、デジタルでの究極の生産性を追求したセールスフォースではCX、DXの専門家、執行役員営業本部長)に従事してきており、その後、独立しプロンプトの技術であるプロンプトエンジニアを取得し、生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

AIのことをメインにしてますが、AIにはできない想像力豊かなアイデアで独特な絵を描くGiftedなレンくん(保育園から書いていてちょっと有名?今は1年生でも展示会に出品されるなどでちょっと有名?)が書いたほのぼのとした作品をYou Tubeで公開しています。

よかったらみてみてください!

ほのぼの画家Renくん

https://www.youtube.com/@HeartwarmingPainterRen