長生きする人が毎日している9のこと

長生きする人が毎日している9のこと

長生きする人が毎日している9のこと

はじめに:親の「健康」が気になり始めたあなたへ

先日、久しぶりに実家に帰ったとき、なんとなく父が階段を上るのに息切れしているように見えました。母は最近、「ちょっと疲れやすくなった」と電話で漏らしていました。あなたも似たような経験はありませんか?

「あれ、親が歳をとってきたな…」

そう感じる瞬間は、ある日突然やってきます。健康診断の数値が気になり始めたり、薬の数が増えたり。「もっと長く元気でいてほしい」という気持ちが強くなる一方で、「どうやって健康アドバイスを伝えればいいか」に悩む方も多いのではないでしょうか。

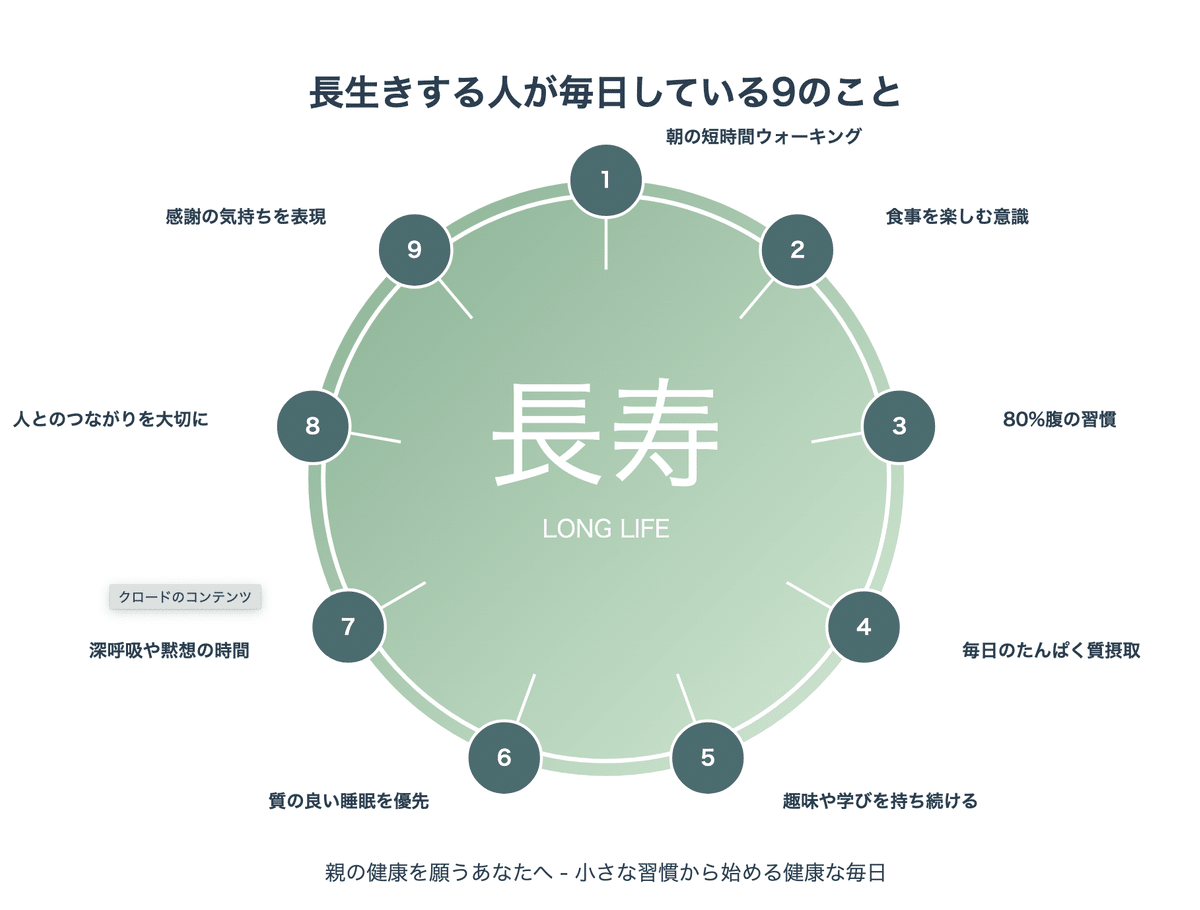

長生きする人が毎日している9つの習慣

1. 朝の短時間ウォーキングを欠かさない

科学的根拠: 朝の10〜15分程度の軽いウォーキングには、全身の血流を促進し、代謝を高める効果があります。アメリカ心臓協会の研究では、毎日15分のウォーキングだけでも、心臓病のリスクを30%減少させることがわかっています。特に朝の時間帯の運動は体内時計をリセットし、良質な睡眠にもつながります。

親への伝え方: 「無理な運動」と聞くと抵抗感を示す親も多いもの。まずは「ちょっとそこまで」という感覚で始めるのがコツです。

「お母さん、最近スマホの万歩計で歩数を記録するのが流行ってるんだよ。私も始めたんだけど、朝のほんの10分でも結構な歩数になるんだ。一緒にやってみない?」

わが家の実例: 父は元々運動嫌いでしたが、母と一緒に「近所のコンビニまでのコーヒー散歩」を日課にしたところ、半年後には血圧の数値が改善。いまでは「行かないと調子が悪い」と言うほどの習慣になりました。

2. 「食事を楽しむ」を意識している

科学的根拠: 食事を早食いすると、満腹中枢が働く前に過食してしまいがちです。一方、ゆっくり食べることで咀嚼回数が増え、消化を助け、食べ過ぎも防止できます。また「誰かと一緒に食事をする」ことは、社会的つながりを維持し、孤食によるうつ傾向を防ぐことも分かっています。世界の長寿地域では「食事は社交の場」という文化が共通しています。

親への伝え方: 食事の内容を指摘するより、食べ方や環境に焦点を当てるのがポイントです。

「最近、忙しくてバタバタ食べちゃうけど、おじいちゃんおばあちゃんの世代って、ちゃんと食事の時間を取っていたよね。その習慣、実は健康にすごく良いんだって。今度の週末、ゆっくり一緒に料理でもしない?」

わが家の実例: 母は一人暮らしの叔母を週に一度夕食に招くようにしたところ、「誰かのために作る」という目的ができ、食事内容も自然と栄養バランスを考えるようになりました。二人とも「楽しみな予定」ができて精神的にも良い影響があったようです。

3. 80%腹を習慣にしている

科学的根拠: 日本の沖縄県は世界有数の長寿地域として知られていますが、伝統的な教えに「腹八分目」の概念があります。カロリー制限は動物実験でも寿命延長効果が認められており、特に夕食を軽めにすることで、睡眠の質も向上します。

親への伝え方: 食事量を減らすことを「制限」ではなく「余裕を持たせる」というポジティブな表現に置き換えましょう。

「お父さん、この前テレビで言ってたんだけど、ちょっとお腹が空くくらいで食事を終えると、細胞の修復機能が高まるんだって。沖縄の長寿のお年寄りは皆そうしているらしいよ。」

わが家の実例: 父は食べることが大好きで、お腹いっぱい食べる習慣がありました。しかし、「最後のひと口は残す」というシンプルなルールを提案したところ、徐々に習慣化。半年後には2kg減量し、消化不良からくる胃の不調も改善しました。

4. 毎日のたんぱく質摂取を意識している

科学的根拠: 加齢とともに筋肉量は自然に減少しますが(サルコペニア)、十分なたんぱく質摂取と適度な運動によって、この減少を遅らせることができます。筋肉量の維持は基礎代謝の低下を防ぎ、転倒防止にもつながります。特に65歳以上は若い世代よりも多めのたんぱく質(体重1kgあたり1.2〜1.5g)が推奨されています。

親への伝え方: 「筋肉のために」という言い方より、「元気に動けるために」という表現の方が受け入れられやすいでしょう。

「この前、実家に来た時、お母さんが重い物を持つのを大変そうにしてたけど、年齢とともに筋肉って減っていくんだって。でも毎日のたんぱく質でだいぶ違うらしいよ。この豆腐レシピ、美味しくてたんぱく質も取れるから試してみて。」

わが家の実例: 母は「プロテイン」という言葉に抵抗がありましたが、豆乳ヨーグルトや魚料理を意識的に取り入れることから始めました。最近では納豆と卵の朝食が日課となり、「階段の上り下りが楽になった」と喜んでいます。

5. 趣味や学びを持ち続けている

科学的根拠: 認知症予防において、「認知的予備力」という概念が重要視されています。新しいことを学んだり、趣味に打ち込んだりすることで脳に新たな刺激を与え続けることが、認知機能の低下を遅らせる可能性があるというものです。特に複数の能力を使う活動(例:楽器演奏、外国語学習、ダンスなど)は効果的とされています。

親への伝え方: 「ボケ防止」という言葉は避け、「楽しみながら脳を若々しく」というポジティブな伝え方をしましょう。

「最近、スマホでできる写真加工にハマってるんだけど、お父さんの趣味の園芸の写真を素敵に加工できるアプリがあるよ。一緒にやってみない?新しいことを覚えるのって、実は脳にすごく良いんだって。」

わが家の実例: 母は退職後に「何もすることがない」と少し落ち込んでいましたが、地域の陶芸教室を紹介したところ、新しい友人もでき、作品作りに夢中になっています。「来年は展示会に出品するのが目標」と目を輝かせているのを見て、認知機能だけでなく生きがいにもつながっていると実感しています。

6. 質の良い睡眠を優先している

科学的根拠: 睡眠中は、日中に蓄積された脳内の老廃物(βアミロイドなど)が排出され、細胞の修復も行われます。質の良い睡眠は、記憶の定着、免疫機能の強化、ホルモンバランスの調整など、多くの健康効果と関連しています。特に深い睡眠(ノンレム睡眠)の時間を確保することが重要です。

親への伝え方: 睡眠の「量」より「質」に焦点を当て、環境改善を提案するのがおすすめです。

「お母さん、最近寝付きが悪いって言ってたけど、寝る1時間前のブルーライトをカットするだけでも全然違うんだって。このブルーライトカットメガネ、私も使ってるんだけど、試してみない?」

わが家の実例: 父は長年の習慣で寝る直前までテレビを見ていましたが、「ブルーライトの影響」について話したところ興味を示し、就寝1時間前には読書に切り替える習慣ができました。その結果、「朝スッキリ起きられるようになった」と喜んでいます。

7. 深呼吸や黙想の時間を持っている

科学的根拠: 慢性的なストレスは、心血管疾患、免疫機能低下、認知機能の衰えなど、様々な健康問題と関連しています。一方、意識的な深呼吸や瞑想などのリラクゼーション法は、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌を抑え、副交感神経を優位にすることがわかっています。1日10分程度の瞑想でも、血圧低下や免疫機能向上などの効果が見られるという研究結果もあります。

親への伝え方: 「瞑想」という言葉に抵抗がある場合は、「呼吸法」や「静かな時間」という言葉を使いましょう。

「仕事のストレス対策で、朝5分だけ窓の外を眺めながら深呼吸するようにしてるんだ。すごく気持ちが落ち着くよ。お父さんも血圧のこと気にしてたでしょ?お茶を飲みながらやってみると良いかも。」

わが家の実例: 母は「瞑想なんて難しそう」と最初は尻込みしていましたが、「お気に入りの音楽を聴きながら目を閉じて3分間」という簡単な方法から始めました。今では朝の日課となり、「1日の始まりが違う」と感じているようです。

8. 人とのつながりを大切にしている

科学的根拠: 社会的つながりの強さは、長寿の重要な予測因子であることが多くの研究で示されています。ハーバード大学の研究では、強い社会的結びつきを持つ人は、そうでない人に比べて早死にのリスクが50%も低いという結果も。特に高齢者の場合、社会的な孤立は認知症リスクを高めることもわかっています。

親への伝え方: デジタルツールを使った新しいコミュニケーション方法を紹介するのも一つの方法です。

「最近、LINEのグループビデオ通話で従兄弟家族と話したんだけど、子どもたちの成長とか見れて楽しかったよ。おじいちゃんおばあちゃんの時代と違って、離れていても顔を見て話せるのって素敵だよね。今度実家に行った時にセットアップするよ。」

わが家の実例: 父は退職後、同僚との交流が減り気味でしたが、地域の「男の料理教室」を紹介したところ、新しい友人ができ、毎週の楽しみになっています。「最近の料理のトレンドを教えてくれ」と話題を振ると、生き生きと教室での出来事を話してくれるようになりました。

9. 感謝の気持ちを表現している

科学的根拠: 感謝を意識的に実践することは、幸福感の向上、ストレス軽減、免疫機能の強化などと関連していることが研究で示されています。特に「感謝日記」のような習慣は、ポジティブ心理学の分野で効果的な介入方法として知られており、睡眠の質改善にも寄与するという結果も出ています。

親への伝え方: 感謝の表現は文化や世代によって異なります。特に日本の親世代は感情表現を控えめにする傾向があるため、さりげない形で提案しましょう。

「この前、友達が『今日あった良いこと3つ』を寝る前に考える習慣をつけたら、すごく前向きになれたって言ってたよ。私も試してみたら、ちょっとしたことでも意識すると嬉しいことって案外あるんだなって気づいたんだ。」

わが家の実例: 母は元々ネガティブな考え方をする傾向がありましたが、「お散歩ノート」として、散歩中に見つけた季節の花や空の色など、小さな発見を記録することを提案しました。今では「今日は八重桜が咲いていたよ」など、ポジティブな話題が増え、表情も明るくなったように感じます。

家族で取り組める!健康習慣の導入アイデア

これらの習慣を親に取り入れてもらうために、家族で一緒に楽しめるアイデアをいくつかご紹介します。

週末の「健康レシピ」チャレンジ

毎週末、家族で集まる機会に「今週のたんぱく質レシピ」などのテーマを決めて料理を一緒に作ってみましょう。競争ではなく、新しい食材や調理法を試す「探検」として楽しむのがポイントです。我が家では、「魚を使った簡単レシピ」の週に、父が考案した「サバ缶と豆腐の簡単グラタン」が家族の定番メニューになりました。

家族LINEグループの活用

「今日の歩数」や「今日の発見」など、日々の小さな健康習慣をシェアするグループを作るのも効果的です。特にお孫さんがいる家庭では、孫の写真と一緒に健康情報を送ると、自然と会話が生まれやすくなります。

「感謝ポスト」の設置

実家に小さなノートやメモボックスを置いて、訪問するたびに家族全員が「最近あった嬉しいこと」や「感謝していること」を書き込む習慣を作るのもおすすめです。数ヶ月後に見返すと、小さな幸せの積み重ねに気づくきっかけになります。

まとめ:健康は会話から始まる

「親の健康が気になる」という思いは、親への愛情の現れです。しかし、直接的なアドバイスは時に反発を招きがちです。この記事でご紹介した9つの習慣を、ぜひあなた自身も実践しながら、さりげなく親との会話に取り入れてみてください。

最も効果的なのは、「これ、一緒にやってみない?」というアプローチです。「あなたのため」という言葉を使わず、「一緒に」「家族で」という視点で提案すると、自然な形で健康習慣が共有できるでしょう。

また、小さな変化を見逃さず、素直に喜びや感謝を伝えることも大切です。「最近、お父さん顔色良くなったね」「その料理、すごく美味しい!レシピ教えてほしい」など、ポジティブなフィードバックは、新しい習慣を続ける大きなモチベーションになります。

健康寿命を延ばすための秘訣は、実は複雑な医学的知識ではなく、日々の小さな習慣と、それを支える家族の絆にあるのかもしれません。

この記事が、あなたと大切な人との健康的な対話のきっかけになることを願っています。

生成AIを活用して作成したマンガ、書籍と執筆した本(Kindle Unlimited ユーザーは無料で購読できます)是非、手に取ってみてもらえると。

40代から始めるキャリア・リスキリング予備校の教科書: 今からでも間に合う!人生100年時代の最強転身メソッドamzn.to

499円(2025年01月18日 06:49時点 詳しくはこちら)

500円(2024年12月05日 05:46時点 詳しくはこちら)

499円(2024年11月23日 06:10時点 詳しくはこちら)

マンガでわかる成功の方程式: キャリアと人生のバランスamzn.to

499円(2024年11月15日 06:06時点 詳しくはこちら)

399円(2025年04月01日 11:32時点 詳しくはこちら)

※出版できないなどの理由で法人、個人での電子書籍(マンガを交えるなど)、紙書籍(Kindle)の出版を行いたい方は、こちらまでご相談ください。お手伝いをいたします。

これからの生成AIを使いこなすためのスキルであるプロンプトの学習のための無料セミナーはこちら

AIに関する無料相談のご案内(会社名AIdeasHD LLC)

生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

ご興味がある方は

こちら

もしくは

aideashd@gmail.comからご相談ください。

無料でご相談いただけます。

著者紹介(橋本 正人)

著者は、AIの活用で企業業務(究極の生産性を追求した株式会社キーエンスでは営業、営業企画、生産管理、デジタルでの究極の生産性を追求したセールスフォースではCX、DXの専門家、執行役員営業本部長)に従事してきており、その後、独立しプロンプトの技術であるプロンプトエンジニアを取得し、生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

AIのことをメインにしてますが、AIにはできない想像力豊かなアイデアで独特な絵を描くGiftedなレンくん(保育園から書いていてちょっと有名?今は1年生でも展示会に出品されるなどでちょっと有名?)が書いたほのぼのとした作品をYou Tubeで公開しています。

よかったらみてみてください!

ほのぼの画家Renくん

https://www.youtube.com/@HeartwarmingPainterRen