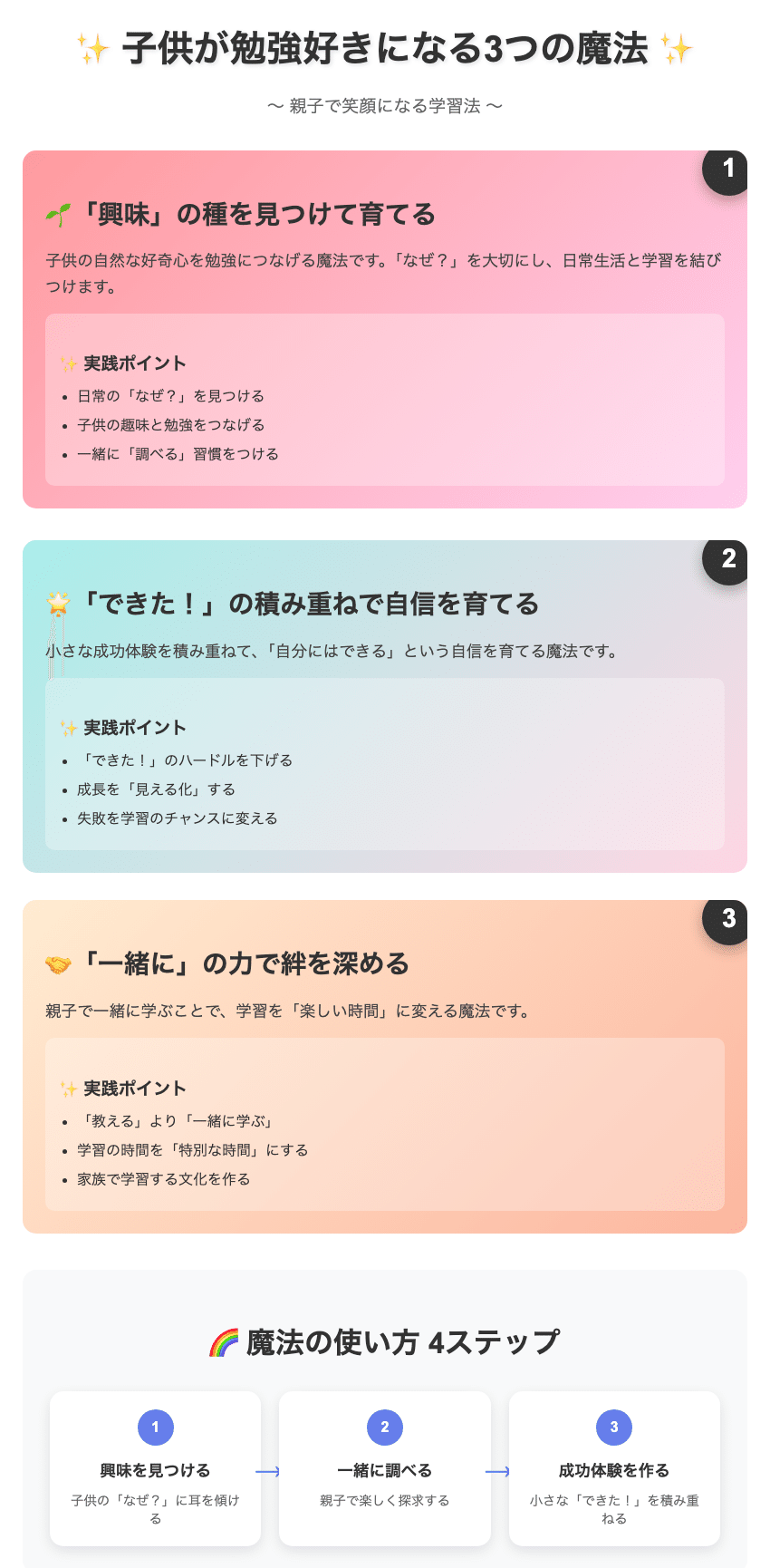

子供が勉強好きになる3つの魔法

子供が勉強好きになる3つの魔法

子供が勉強好きになる3つの魔法

はじめに

「また宿題やってないの?」「勉強しなさい!」

毎日のように子供に言っている言葉ではありませんか?私も2人の小学生の母として、この言葉を何回言ったか分からないほどです。

でも、ある日気づいたんです。私が子供の頃も、勉強は「やらされるもの」でした。でも今の時代、子供たちには「勉強って楽しい!」と思ってもらえたら、親も子供も、もっと笑顔で過ごせるはずです。

実は、勉強嫌いの子供を勉強好きに変える「3つの魔法」があるんです。今日は、教育心理学の研究結果と実際の成功事例を交えながら、その魔法をお伝えします。

勉強しない子供の気持ち、本当に分かっていますか?

子供が勉強を嫌がる本当の理由

「うちの子は勉強が嫌いで困る」という前に、なぜ子供が勉強を嫌がるのか、その心理を理解してみましょう。

実は、人間の脳は生まれたときから「学習したい」という欲求を持っています。赤ちゃんが言葉を覚えたり、歩けるようになったりするのも、この学習欲求があるからです。

では、なぜ小学生になると勉強を嫌がるようになるのでしょうか?

教育心理学者のエドワード・デシ博士の研究によると、子供が勉強を嫌がる主な理由は以下の3つです:

- 自分でコントロールできない感覚:「やらされている」と感じる

- 達成感の欠如:「できた!」という喜びを感じられない

- つながりの不足:勉強と自分の興味や将来がつながらない

つまり、子供は勉強そのものが嫌いなのではなく、「勉強のやり方」や「勉強に対する環境」が嫌いなのです。

親の「当たり前」が子供にプレッシャーを与えている

私たち親世代は「勉強は義務」として育てられました。でも、それを子供にそのまま伝えてしまうと、子供は勉強を「楽しいもの」ではなく「やらなければいけないもの」として認識してしまいます。

実際に、文部科学省の調査では、小学1年生の約85%が「勉強は楽しい」と答えるのに対し、小学6年生では約60%まで下がってしまいます。

これは、年齢とともに勉強が難しくなるからではなく、「勉強は楽しむものではない」という認識が植え付けられてしまうからなのです。

魔法その1:「興味」の種を見つけて育てる

子供の「なぜ?」を大切にする

最初の魔法は、子供の自然な好奇心を勉強につなげることです。

例えば、子供が「なんで空は青いの?」と聞いてきたとき、「そんなことより宿題やりなさい」と言っていませんか?実は、この「なぜ?」こそが、勉強好きになる最大のチャンスなんです。

東京大学の教育学部が行った研究では、親が子供の質問に丁寧に答えたり、一緒に調べたりする家庭の子供は、学習意欲が2.3倍高いという結果が出ています。

成功事例:算数嫌いから算数好きへ

実際の成功事例をご紹介します。

田中さん(仮名)の息子さんは小学3年生。算数が大嫌いで、宿題をやるのに毎日2時間もかかっていました。

ある日、息子さんが「なんでお釣りってすぐ計算できるの?」と聞いてきました。田中さんは、一緒にお買い物に行って、実際にお釣りの計算をゲーム感覚で行うことにしました。

「100円のお菓子を500円で買ったら、お釣りはいくら?」 「今度は150円のジュースを500円で買ったら?」

最初は指で数えていた息子さんも、だんだん頭の中で計算できるようになりました。そして何より、「算数って生活で使うんだ!」ということに気づいたのです。

その後、田中さんは料理の時間に「このレシピは4人分だけど、3人分にするにはどうしたらいい?」といった質問を投げかけるようになりました。

結果的に、息子さんは算数を「生活に役立つ楽しいもの」として捉えるようになり、宿題の時間も30分に短縮されました。

具体的な実践方法

1. 日常の中で「なぜ?」を見つける

- 料理:「なぜ砂糖を入れると甘くなるの?」→化学への興味

- 散歩:「なぜ葉っぱは緑色なの?」→理科への興味

- 買い物:「なぜ値段が違うの?」→社会・算数への興味

2. 子供の趣味と勉強をつなげる

- ゲーム好き→プログラミング、論理思考

- 絵を描くのが好き→図形、美術史

- スポーツ好き→体の仕組み、データ分析

3. 「調べる」習慣をつける

- 分からないことがあったら一緒に図書館に行く

- インターネットで調べる時間を作る

- 博物館や科学館に足を運ぶ

魔法その2:「できた!」の積み重ねで自信を育てる

小さな成功体験が大きな変化を生む

2つ目の魔法は、子供に「できた!」という成功体験を積み重ねてもらうことです。

心理学者のアルバート・バンデューラが提唱した「自己効力感理論」によると、「自分にはできる」という感覚(自己効力感)が高い子供ほど、困難な課題にも積極的に取り組む傾向があります。

逆に、「どうせできない」と思っている子供は、最初から諦めてしまいがちです。

成功事例:国語嫌いから読書好きへ

佐藤さん(仮名)の娘さんは小学4年生。国語が苦手で、特に読書感想文が大嫌いでした。

佐藤さんは、まず娘さんが好きなマンガから始めることにしました。「このマンガのどこが面白かった?」「主人公のどんなところが好き?」といった簡単な質問から始めました。

娘さんは、好きなことについて話すのは楽しいので、どんどん答えてくれました。その会話を佐藤さんがメモに書いて、「これが読書感想文の基本だよ」と教えました。

次に、娘さんの好きなキャラクターが出てくる小説を一緒に選んで、まず10ページだけ読むことから始めました。読んだ後に、またマンガの時と同じように感想を聞きました。

「できた!」という感覚を味わった娘さんは、だんだん読書に興味を持つようになり、今では月に3冊は本を読むようになりました。

具体的な実践方法

1. 「できた!」のハードルを下げる

- 宿題を一気にやらせようとしない

- 10分だけ、1問だけから始める

- 「今日は計算問題を3問やったね、すごい!」と具体的に褒める

2. 成長を「見える化」する

- 勉強時間を記録するグラフを作る

- できるようになったことをリストアップする

- テストの点数より、「前回よりできた問題の数」に注目する

3. 失敗を学習のチャンスに変える

- 「間違えた」ではなく「発見した」と伝える

- 「なぜ間違えたのか」を一緒に考える

- 「次はどうしたらいいか」を子供に考えさせる

魔法その3:「一緒に」の力で絆を深める

親子の絆が学習意欲を高める

3つ目の魔法は、親子で一緒に学ぶことです。

ハーバード大学の研究によると、親が子供の学習に積極的に関わる家庭の子供は、学業成績が良いだけでなく、学習に対する内発的動機(自分から学びたいという気持ち)も高いことが分かっています。

ただし、ここで重要なのは「監視する」のではなく「一緒に楽しむ」ということです。

成功事例:親子で英語チャレンジ

山田さん(仮名)は、息子さんが英語を苦手にしていることに気づきました。でも、山田さん自身も英語が得意ではありません。

そこで、山田さんは思い切って「一緒に英語を勉強しよう」と提案しました。

毎日夕食後の15分間を「英語タイム」として、親子で英語のアプリを使って勉強することにしました。最初は簡単な単語から始めて、お互いに分からない単語があったら一緒に調べました。

「お母さんも分からないんだ」と知った息子さんは、プレッシャーを感じることなく、むしろ「一緒に頑張ろう」という気持ちになりました。

そして、お互いに「今日覚えた単語」を発表し合ったり、英語でちょっとした会話をしたりするようになりました。

結果的に、息子さんは英語に対する苦手意識がなくなり、山田さんも「子供と一緒に成長できる喜び」を感じるようになりました。

具体的な実践方法

1. 「教える」より「一緒に学ぶ」

- 「これ、お母さんも分からないから一緒に調べよう」

- 「お父さんも昔、この問題で困ったことがあるんだ」

- 子供に教えてもらうことも大切

2. 学習の時間を「特別な時間」にする

- 勉強の時間は携帯電話を触らない

- 子供だけでなく、親も一緒に何かを学ぶ

- 終わった後には「今日の学習で面白かったこと」を共有する

3. 家族で学習する文化を作る

- 家族で博物館や図書館に行く

- ニュースを見ながら「なぜだろう?」を考える

- 家族それぞれの「今日学んだこと」を発表する時間を作る

3つの魔法を組み合わせる相乗効果

魔法の相乗効果を生む実践例

これら3つの魔法は、別々に使うよりも組み合わせることで、より大きな効果を発揮します。

例えば、こんな流れで実践してみてください:

ステップ1:興味を見つける 子供が「なぜ恐竜は絶滅したの?」と聞いてきたら

ステップ2:一緒に調べる 「面白い質問だね!一緒に調べてみよう」と言って図書館に行く

ステップ3:小さな成功体験を作る 「恐竜の名前を5個覚えられたね!」「この本の内容を教えてくれてありがとう」

ステップ4:学習につなげる 「恐竜の時代について、もっと詳しく調べて家族に発表してみる?」

継続のコツ

これらの魔法を継続するためのコツは以下の通りです:

- 完璧を求めない:毎日続けなくても大丈夫

- 子供のペースに合わせる:親の都合を押し付けない

- 楽しさを優先する:勉強が「楽しい時間」になるように

- 成長を記録する:小さな変化も見逃さない

実践する前に知っておきたい注意点

やってはいけないこと

魔法を使う前に、以下のことは避けてください:

1. 他の子供と比較する

- 「お隣の○○ちゃんは勉強ができるのに」は絶対にNG

- 子供の個性と成長速度を尊重する

2. 結果だけを評価する

- テストの点数だけで判断しない

- 過程や努力を認めることが大切

3. 親の理想を押し付ける

- 子供の興味や適性を無視しない

- 「将来のため」という理由で嫌いなことを強制しない

効果が出るまでの期間

これらの魔法の効果は、すぐには現れないかもしれません。一般的に、子供の学習に対する態度が変わるまでには3ヶ月から半年程度かかると言われています。

でも、小さな変化は1週間程度で現れることも多いので、焦らず続けてみてください。

魔法を使った親たちの声

実際に3つの魔法を実践した親御さんたちの声をご紹介します:

Aさん(小学2年生の母) 「息子が算数を嫌がっていましたが、お買い物の時に一緒に計算するようになったら、『算数って便利だね』と言うようになりました。宿題の時間も半分になりました。」

Bさん(小学5年生の父) 「娘と一緒に理科の実験をするようになったら、『今度は違う実験もやりたい』と言うようになりました。親子の会話も増えて、一石二鳥です。」

Cさん(小学3年生の母) 「読書感想文が大嫌いだった息子が、今では『この本、面白かったから感想書きたい』と言うようになりました。小さな成功体験の積み重ねって本当に大切ですね。」

まとめ:今日から始められる小さな一歩

子供が勉強好きになる3つの魔法をまとめると:

- 「興味」の種を見つけて育てる:子供の「なぜ?」を大切にし、日常と勉強をつなげる

- 「できた!」の積み重ねで自信を育てる:小さな成功体験を積み重ね、自己効力感を高める

- 「一緒に」の力で絆を深める:親子で一緒に学び、楽しい時間を共有する

これらの魔法に共通するのは、子供を一人の人間として尊重し、学習を「楽しい体験」に変えるということです。

勉強は「やらされるもの」ではなく「自分を成長させる楽しいもの」だと子供が感じられるようになれば、親も子供もきっと笑顔が増えるはずです。

今日から、小さな一歩を始めてみませんか?

明日、子供が何かに興味を示したら、「そんなことより宿題」と言う代わりに、「面白いね、一緒に調べてみよう」と言ってみてください。きっと、子供の目が輝くはずです。

そして、その輝きこそが、子供が勉強好きになる第一歩なのです。

生成AIを活用して作成したマンガ、書籍と執筆した本(Kindle Unlimited ユーザーは無料で購読できます)是非、手に取ってみてもらえると。

40代から始めるキャリア・リスキリング予備校の教科書: 今からでも間に合う!人生100年時代の最強転身メソッドamzn.to

499円(2025年01月18日 06:49時点 詳しくはこちら)

500円(2024年12月05日 05:46時点 詳しくはこちら)

499円(2024年11月23日 06:10時点 詳しくはこちら)

マンガでわかる成功の方程式: キャリアと人生のバランスamzn.to

499円(2024年11月15日 06:06時点 詳しくはこちら)

399円(2025年07月05日 10:41時点 詳しくはこちら)

※出版できないなどの理由で法人、個人での電子書籍(マンガを交えるなど)、紙書籍(Kindle)の出版を行いたい方は、こちらまでご相談ください。お手伝いをいたします。

これからの生成AIを使いこなすためのスキルであるプロンプトの学習のための無料セミナーはこちら

AIに関する無料相談のご案内(会社名AIdeasHD LLC)

生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

ご興味がある方は

こちら

もしくは

aideashd@gmail.comからご相談ください。

無料でご相談いただけます。

著者紹介(橋本 正人)

著者は、AIの活用で企業業務(究極の生産性を追求した株式会社キーエンスでは営業、営業企画、生産管理、デジタルでの究極の生産性を追求したセールスフォースではCX、DXの専門家、執行役員営業本部長)に従事してきており、その後、独立しプロンプトの技術であるプロンプトエンジニアを取得し、生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

AIのことをメインにしてますが、AIにはできない想像力豊かなアイデアで独特な絵を描くGiftedなレンくん(保育園から書いていてちょっと有名?今は1年生でも展示会に出品されるなどでちょっと有名?)が書いたほのぼのとした作品をYou Tubeで公開しています。

よかったらみてみてください!

ほのぼの画家Renくん

https://www.youtube.com/@HeartwarmingPainterRen