SNSで増幅する欲望10選

SNSで増幅する欲望10選

SNSで増幅する欲望10選

スマホの中に潜む、あなたの「本当の声」

スマホを開くたび、心が揺さぶられていませんか?

「いいねが少ない…」

「あの人はなんであんなに人気なの?」

「自分も発信したいけど、怖い」

朝起きてスマホをチェックし、通勤中もタイムラインをスクロールし、夜寝る前にもう一度確認する。私たちの日常に完全に溶け込んだSNS。

でも、気づいていますか?

SNSは便利なツールである一方で、私たちの内に秘めた欲望を静かに、そして大胆に増幅しているということに。

本記事では、SNS上で自然と誘発される”10の欲望”を暴きながら、その背景にある心理と、私たちがどう付き合うべきかを掘り下げていきます。

「そうそう、これ私かも…」

どこかでドキッとしてしまう10の欲望。さあ、自分の中の”欲望スイッチ”をのぞいてみましょう。

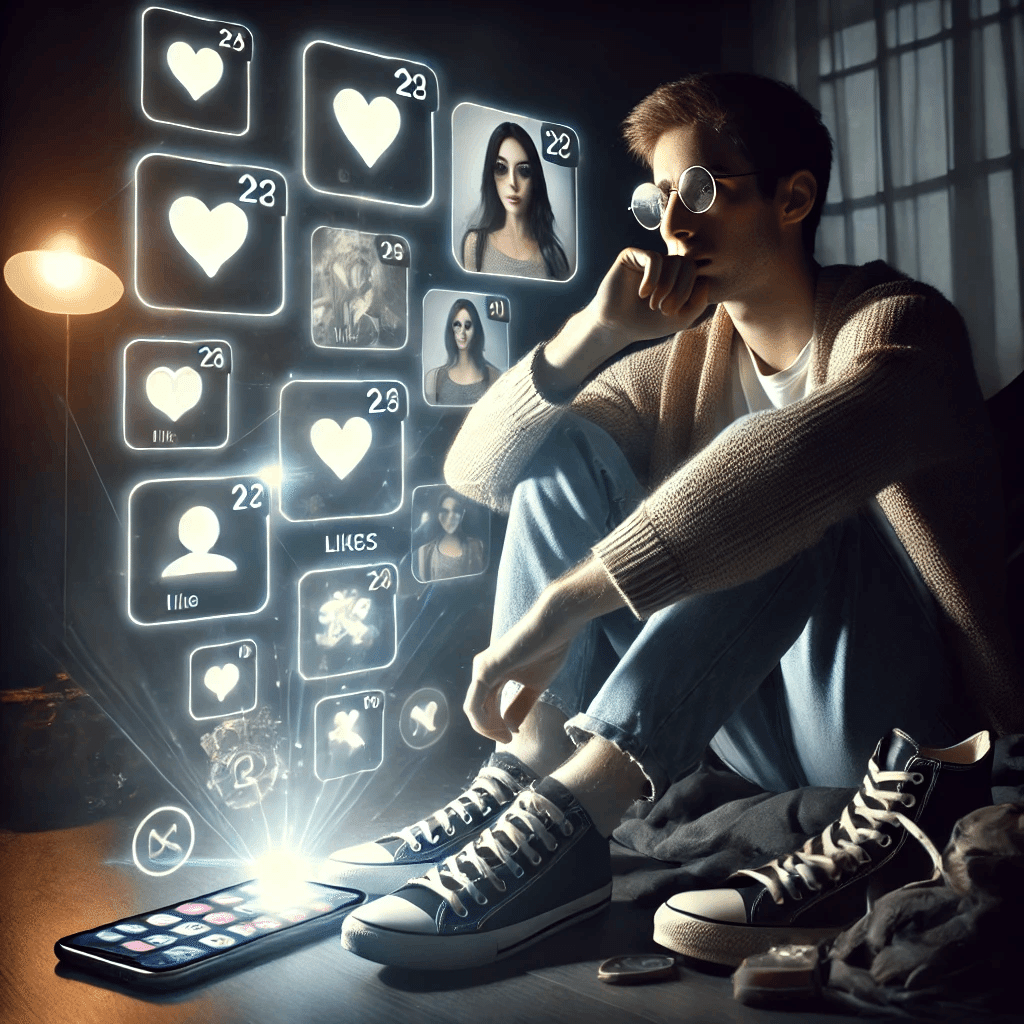

1. 承認欲求:「いいね」ひとつで自分の価値が決まる?

なぜ”数字”に一喜一憂してしまうのか?

投稿してから5分。10分。30分…。

通知が来るたびに心臓がドキッとする。いいねが10を超えたら少しホッとして、100を超えたら「やった!」と小さくガッツポーズ。でも、次の日には「前の投稿より少ない…」と落ち込む。

これ、あなただけじゃありません。

人間には生まれつき「認められたい」という欲求があります。心理学者マズローの欲求階層説でも、承認欲求は人間の基本的な欲求の一つとされています。

でも問題は、SNSがこの欲求を「数値化」してしまったこと。

アルゴリズムが煽る「可視化された承認」

従来、誰かに認められるかどうかは曖昧でした。「あの人、私のこと認めてくれてるのかな?」という不確かさの中で生きていた。

ところがSNSは違います。

- いいね数

- フォロワー数

- リポスト数

- 保存数

すべてが数字で表示される。

そして恐ろしいことに、この数字は他人と比較可能です。アルゴリズムは「人気の投稿」を優先的に表示し、「バズっている人」を目立たせます。

実例:フォロワー1万人越えでも満たされないインフルエンサーの告白

あるインフルエンサーの方が、こんな告白をしていました。

「フォロワーが1万人を超えた時、やっと認められたと思いました。でも数日後には『次は10万人だ』と思っている自分がいた。10万人になっても、今度は『100万人のあの人はすごい』と思ってしまう。結局、どこまで行っても満たされないんです」

承認欲求には、終わりがありません。

SNSは、その欲求を満たすどころか、より大きく膨らませているのです。

2. 優越欲求:あの人より「上」でいたいという誘惑

比較が止まらないSNSの世界

タイムラインを見ていると、次々と流れてくる他人の生活。

- 海外旅行の写真

- おしゃれなカフェでのランチ

- 素敵な恋人との2ショット

- 新しく買ったブランド品

- 仕事の成功報告

最初は「いいね」を押してあげる。でも、何枚も何枚も見ているうちに、心の中で小さな声がささやきます。

「いいなぁ…」

「私も負けてられない」

「次は私がもっとすごいの投稿しよう」

インスタで起きる”勝手な劣等感”

心理学の研究では、SNSの利用時間が長い人ほど、**上方比較(自分より上の人と比べること)**をしやすく、劣等感を感じやすいことが分かっています。

特にInstagramは「見栄えの良い瞬間」だけを切り取って投稿するプラットフォーム。みんな自分の「ベストショット」しか載せません。

でも、見ている側は無意識にそれを「あの人の日常」だと思い込んでしまう。

誰もが編集された「ハイライト」を見せ合っている。

それなのに、私たちは「リアル」だと錯覚して比較してしまう。

実例:旅先・食事・ライフスタイル、すべてが競争材料に?

ある30代女性はこう話します。

「友達がハワイ旅行の写真を載せたら、私も負けじとバリ島の写真を載せました。でも、別の友達がモルディブに行ったのを見て、『次はどこに行けばいいんだろう』って焦ってる自分がいて…。旅行が楽しいんじゃなくて、『見せるため』に旅行してる気がして、バカバカしくなりました」

旅行そのものより、「どう見えるか」が目的になってしまう。

これが、SNSが増幅する優越欲求の恐ろしさです。

3. 所有欲:「あれ欲しい!」を作る投稿の罠

商品紹介・ブランドタグが欲望を刺激

「#PR」「#提供」というタグとともに流れてくるインフルエンサーの投稿。

美しい写真、魅力的な説明、そして決まり文句の「リンクは概要欄に!」。

気づけば、その商品のページを開いている自分がいる。

本当に欲しかったのか?それとも「見せられた」から欲しくなったのか?

SNSは現代最強のマーケティングツールです。企業は何千万円も使って、インフルエンサーに商品を紹介させます。なぜなら、効果があるから。

「見せびらかし」と「本当に必要」の境界線

心理学には「所有効果」というものがあります。人は、すでに持っているものに対して高い価値を感じる傾向があります。

でもSNSは逆のことをします。

「持っていないもの」に価値を感じさせるのです。

- あのバッグを持っている人は素敵に見える

- あのスニーカーを履いている人はおしゃれに見える

- あのガジェットを使っている人は仕事ができそうに見える

「自分も手に入れれば、あんな風になれるかも」

でも、本当にそれが必要ですか?

ある調査によると、SNSを頻繁に見る人は、見ない人に比べて衝動買いが40%多いというデータもあります。

4. 美的欲望:見た目への執着と「盛り文化」

加工アプリが作る”理想の自分”像

自撮りをする。

顔認証で自動的に補正がかかる。

さらにフィルターを選ぶ。

目を大きく、鼻を高く、肌を滑らかに。

10秒で「別人」が完成。

加工アプリの技術は年々進化し、今や誰でも簡単に「理想の顔」を作れます。

でも、問題はここから。

その「加工された自分」を何度も見ているうちに、それが自分の基準になってしまう。鏡を見ると「あれ、私ってこんな顔だっけ?」と違和感を覚える。

加工された自分が「本来の自分」になり、現実の自分が「劣化版」に見えてしまう。

見た目に全てをかける若者たちの葛藤

韓国では「ルッキズム(外見至上主義)」が深刻な社会問題になっています。SNSで「完璧な美」が当たり前のように表示される中、多くの若者が美容整形を選択しています。

ある10代の女の子は言います。

「インスタを見てると、みんな可愛い。私だけブスに見える。フィルターなしの自分なんて、誰も見たくないと思う」

SNSは「見た目こそすべて」というメッセージを、毎日何百回も私たちに送り続けています。

でも、本当にそうでしょうか?

5. 情報欲:誰よりも早く”知っていたい”心理

トレンドへの敏感さ=安心感?

「え、それ知らないの?」

この一言が怖くて、常にSNSをチェックしてしまう。

- 最新のニュース

- バズっている投稿

- 流行りのミーム

- 話題の新商品

「知らない」ことが、まるで取り残されているように感じる。

心理学では、これを「FOMO(Fear of Missing Out:取り残される恐怖)」と呼びます。

「知ってる感」でつながりを得る人々

SNSでは「情報を持っている人」が価値を持ちます。

「あ、それもう見た」

「それ、昨日バズってたやつだよね」

「次はこれが来るらしいよ」

情報を持っていることで、会話に入れる。コミュニティに属せる。

でも、考えてみてください。

その情報、本当に必要でしたか?

それを知ったことで、あなたの人生は豊かになりましたか?

情報過多の時代。私たちは「知る」ことに依存し、「考える」時間を失っています。

6. 発信欲:声を届けたい、注目されたい

誰もがメディア時代の自己演出

昔、自分の意見を世界に発信できるのは、一部の人だけでした。

新聞記者、テレビキャスター、作家、芸能人…。

でも今は違います。誰でも、今すぐ、無料で、世界中に発信できます。

これは素晴らしいこと。でも同時に、新たな欲望を生み出しました。

「自分も注目されたい」

「自分の声を届けたい」

「自分も影響力を持ちたい」

実例:毎日投稿しないと不安になる心理とは?

あるブロガーはこう語ります。

「最初は楽しくて始めたブログでした。でも、フォロワーが増えるにつれて、『毎日投稿しないとフォロワーが減る』『トレンドに乗らないと埋もれる』と思うようになりました。気づけば、発信することが義務になっていた」

発信欲そのものは悪いことではありません。

でも、「注目されるため」だけに発信している時、それは本当にあなたの声でしょうか?

アルゴリズムに最適化された投稿。バズるための計算された言葉。

それは、あなたの本当の声ですか?

7. 共感欲:誰かと「わかり合いたい」という渇望

コメント欄の反応に頼る自我

投稿した後、コメント欄をチェックする。

「わかります!」

「私もです!」

「めっちゃ共感」

こういったコメントが来ると、心が満たされる。

「ああ、自分は一人じゃないんだ」

「誰かがわかってくれた」

人間は社会的動物です。「誰かとつながっている」という感覚は、生存に必要な感覚でした。

SNSが”つながり幻想”を作る仕組み

でも、SNSでの「共感」は本物でしょうか?

オックスフォード大学の研究によると、人間が深い関係を維持できるのは平均150人まで(ダンバー数)。

でも、SNSでは何千人、何万人とつながっています。

量は増えたけど、質は下がっていませんか?

あるTwitterユーザーはこう言います。

「1万人のフォロワーがいるけど、本当に悩みを打ち明けられる人は誰もいない。みんな『共感してくれる』けど、誰も『本当には理解してくれない』」

SNSは「つながっている錯覚」を作り出しますが、本当の孤独は癒してくれません。

8. 自己顕示欲:「私は特別」と思いたい

ハッシュタグで自分を飾る理由

「#丁寧な暮らし」

「#自分磨き」

「#ミニマリスト」

「#副業で月30万」

私たちは、ハッシュタグで自分を定義します。

「私はこういう人間です」と、世界に宣言しているのです。

心理学では、これを「アイデンティティの外在化」と言います。

バズりたいという無意識な演出

「バズりたい」

誰もが一度は思うこと。

でも、なぜバズりたいのでしょう?

「自分は特別だと証明したいから」

「大勢の人に認められたいから」

「埋もれたくないから」

自己顕示欲は、承認欲求の延長線上にあります。

ただ認められるだけじゃ足りない。「特別に」認められたい。

でも、バズった後はどうなるでしょう?

多くの人が言います。「一瞬だけ注目されて、あとは虚しさが残った」と。

特別であろうとすることに疲れていませんか?

9. 絶対評価欲:誰かに”決めて”ほしいという願望

ランキングやバズ投稿にすがるメンタル

「みんなが良いって言ってるから、きっと良いはず」

SNSには、様々な「絶対的評価」が存在します。

- トレンドランキング

- いいね数順

- 再生回数順

- フォロワー数ランキング

数字が大きい=正しい、という錯覚。

でも、本当にそうでしょうか?

“他人軸”で生きてしまうSNS世代

ある心理カウンセラーは言います。

「最近のクライアントの多くが『自分で決められない』と悩んでいます。何を食べるか、何を着るか、どう生きるか。すべて『みんなはどうしてる?』『正解は何?』と聞いてくる」

SNSは、無数の選択肢を見せつけます。

でも同時に、『自分で決める力』を奪っていきます。

「みんながやってるから」

「人気があるから」

「バズってるから」

それは、あなた自身の基準ですか?

10. 不在恐怖(FOMO):自分だけ取り残される不安

「知らないと損」「乗り遅れたくない」の正体

通知をオフにできない。

スマホを見ないと落ち着かない。

数時間チェックしないと、何か重要なことを見逃している気がする。

これが、FOMO(Fear of Missing Out)です。

心理学の研究では、FOMOが高い人ほど:

- 不安が強い

- 睡眠の質が低い

- 幸福度が低い

- SNS依存が強い

ことが分かっています。

SNS疲れを感じる瞬間とその抜け道

「もう疲れた…」

そう感じる瞬間はありませんか?

でも、それでもSNSをやめられない。

なぜなら、「やめたら取り残される」という恐怖があるから。

ある実験があります。大学生に1週間SNSを使わせない実験。

最初の2日間は不安でソワソワ。

でも3日目から変化が起きました。

「なんか、頭がスッキリした」

「久しぶりに本を読んだ」

「友達と直接話す時間が増えた」

SNSがない生活も、意外と悪くないことに気づいたのです。

まとめ:欲望を知ることが、自由への第一歩

ここまで、SNSが増幅する10の欲望を見てきました。

- 承認欲求

- 優越欲求

- 所有欲

- 美的欲望

- 情報欲

- 発信欲

- 共感欲

- 自己顕示欲

- 絶対評価欲

- 不在恐怖(FOMO)

これらは、すべて人間が元々持っている欲求です。

悪いものではありません。

でも、SNSはこれらの欲求を「過剰に」刺激します。

SNSは、ただのツールではなく「欲望を映す鏡」

私たちは、知らず知らずのうちに、その鏡の前で:

- 自分を盛り

- 他人と比べ

- 誰かと競い

- 何かを求めている

でも、それに気づくことができれば、SNSとの付き合い方は変えられます。

あなたの欲望を知ることは、あなたの”本当の価値”を取り戻す第一歩

今日から、こんな問いを自分に投げかけてみてください。

「この投稿は、本当に私がしたいことか?」

「このいいねは、私の価値を決めるものか?」

「この情報は、私の人生に本当に必要か?」

フォロワー数じゃない。

いいね数じゃない。

自分の満足度で生きていこう。

SNSは便利なツール。でも、あなたの人生を決めるものではありません。

主導権を取り戻すのは、今です。

この記事が、そう思える小さなきっかけになれば嬉しいです。

あなたは、今日、どんな投稿をしますか?

それとも、今日は投稿しないことを選びますか?

どちらも、正しい選択です。

なぜなら、それがあなた自身が決めたことだから。

✨ 明日からのSNSライフが、少しだけ楽になりますように。

生成AIを活用して作成したマンガ、書籍と執筆した本(Kindle Unlimited ユーザーは無料で購読できます)是非、手に取ってみてもらえると。

40代から始めるキャリア・リスキリング予備校の教科書: 今からでも間に合う!人生100年時代の最強転身メソッドamzn.to

499円(2025年01月18日 06:49時点 詳しくはこちら)

500円(2024年12月05日 05:46時点 詳しくはこちら)

499円(2024年11月23日 06:10時点 詳しくはこちら)

マンガでわかる成功の方程式: キャリアと人生のバランスamzn.to

499円(2024年11月15日 06:06時点 詳しくはこちら)

399円(2025年10月23日 05:53時点 詳しくはこちら)

※出版できないなどの理由で法人、個人での電子書籍(マンガを交えるなど)、紙書籍(Kindle)の出版を行いたい方は、こちらまでご相談ください。お手伝いをいたします。

これからの生成AIを使いこなすためのスキルであるプロンプトの学習のための無料セミナーはこちら

AIに関する無料相談のご案内(会社名AIdeasHD LLC)

生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

ご興味がある方は

こちら

もしくは

aideashd@gmail.comからご相談ください。

無料でご相談いただけます。

著者紹介(橋本 正人)

著者は、AIの活用で企業業務(究極の生産性を追求した株式会社キーエンスでは営業、営業企画、生産管理、デジタルでの究極の生産性を追求したセールスフォースではCX、DXの専門家、執行役員営業本部長)に従事してきており、その後、独立しプロンプトの技術であるプロンプトエンジニアを取得し、生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

AIのことをメインにしてますが、AIにはできない想像力豊かなアイデアで独特な絵を描くGiftedなレンくん(保育園から書いていてちょっと有名?今は1年生でも展示会に出品されるなどでちょっと有名?)が書いたほのぼのとした作品をYou Tubeで公開しています。

よかったらみてみてください!

ほのぼの画家Renくん

https://www.youtube.com/@HeartwarmingPainterRen