5ステップで育てる問題解決脳

5ステップで育てる問題解決脳

5ステップで育てる問題解決脳

はじめに

「我が子には賢く、そして逞しく生きてほしい。」 これは30代〜40代の保護者の皆さまが心の奥で抱く共通の願いではないでしょうか。

私も小学生の娘を持つ母親として、毎日のように考えています。テストの点数が気になる一方で、「本当の意味で子どもの将来につながる力って何だろう?」と。

グローバル化が進み、AI技術が発達する現代社会において、「思考力」や「問題解決能力」を身につけることの重要性がますます注目されています。実際に、慶應義塾大学の今井むつみ教授の研究では、「言葉の力」は、「思考力」「問題解決能力」に直結することが明らかになっています。

今回は、子供の問題解決脳を効果的に育てるための「5つのステップ」について、具体的な実践方法とともにご紹介します。忙しい日常の中でも、親子で楽しみながら取り組める内容をお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。

問題解決能力とは何か?

まず、「問題解決能力」について明確にしましょう。問題解決能力とは、目の前に何かしらの問題が立ちはだかった時、その状況を正確に把握して情報を集め、自分の力で解決方法を考えて実行していく能力のことです。

この能力は決して「お勉強」だけに必要なものではありません。友達とのケンカ、部屋の片付け、宿題への取り組み方、習い事での課題克服など、子どもの日常生活のあらゆる場面で活用される重要なスキルなのです。

問題解決能力が高い子どもの特徴

問題解決能力が高い子どもには、以下のような特徴があります:

冷静な分析力 何が起きているのかを客観的に見つめ、感情的にならずに状況を整理できる

論理的思考力 「なぜだろう」「どうしてだろう」と原因を追求して、「だったらこうしてみよう」「こうすればいいんだ」と、決まった答えのない問題の解決策を考える力

主体性と実行力 自分で考えた解決策を、実際に行動に移すことができる

柔軟性 一つの方法がうまくいかなくても、別のアプローチを試すことができる

これらの特徴を見ると、まさに現代社会で求められる「生きる力」そのものだと感じませんか?

なぜ今、問題解決能力が重要なのか

現代の子どもたちは、私たちが子どもの頃とは全く異なる環境で成長しています。情報化社会の進展により、正解のない問題に直面する機会が格段に増えているのです。

変化する社会と教育観

従来の教育では「正しい答えを覚えること」が重視されてきました。しかし、OECDが3年ごとに15歳を対象に行っている国際的な学習到達度調査(PISA)の結果を見ると、日本の子どもたちは数学的・科学的リテラシーでは世界トップレベルを維持している一方で、読解力の順位を下げているという現実があります。

この「読解力」は単なる文字の理解ではなく、問題解決能力は言語能力や情報活用能力とともに教科の枠を超えたすべての基盤となる重要な能力なのです。

家庭教育の重要性

グローバル化で多様化していく世の中を生き抜くためにも、将来的に問題解決能力は必須の能力になります。学校だけで養える能力かというと難しい問題。小さいうちから習慣化し、身につけていくことが大切です。

つまり、家庭での取り組みが子どもの将来を大きく左右するのです。

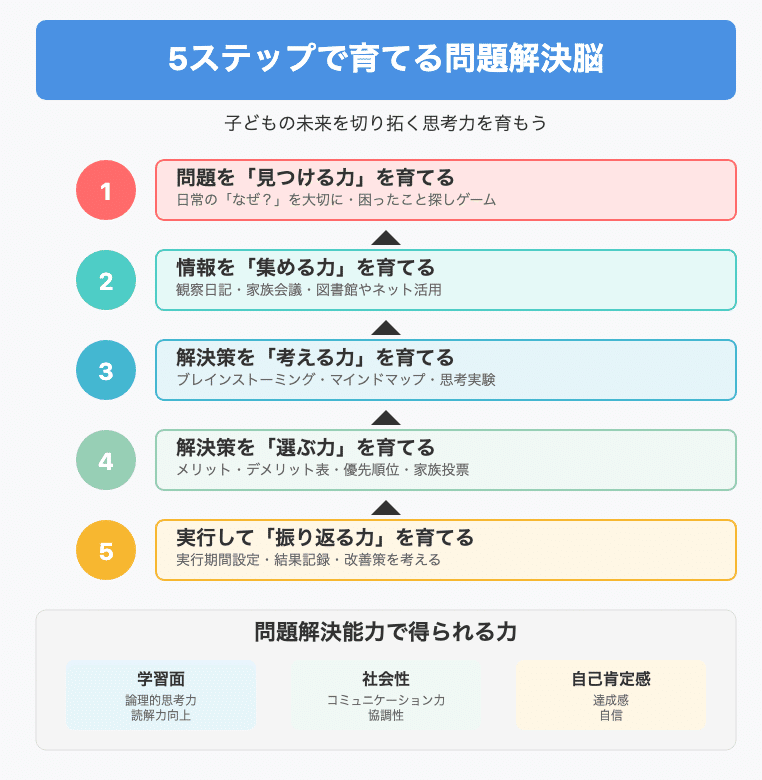

5ステップで育てる問題解決脳

それでは、具体的に問題解決能力を育てる5つのステップをご紹介します。

ステップ1:問題を「見つける力」を育てる

問題解決の第一歩は、「何が問題なのか」を正確に把握することです。

具体的な実践方法

日常の「なぜ?」を大切にする 子どもが「なんで雨が降るの?」「どうして野菜を食べなきゃいけないの?」といった疑問を持った時、すぐに答えを教えるのではなく、まず「なぜそう思ったの?」「何が不思議だと感じたの?」と問い返してみましょう。

「困ったこと探し」ゲーム 家族で「今日困ったことはある?」「もっと良くなったらいいなと思うことは?」といった会話を習慣化します。例えば、「靴下がなかなか見つからない」「宿題をやる場所が決まっていない」など、小さな問題でも大丈夫です。

実際の事例 我が家では、息子が「朝の支度に時間がかかって困る」という問題を自分で見つけました。最初は「時間がない」とだけ言っていましたが、「具体的にどの部分で時間がかかってるのかな?」と聞くことで、「制服を探すのに時間がかかる」という具体的な問題を発見できました。

ステップ2:情報を「集める力」を育てる

問題が見つかったら、解決に必要な情報を集める力を育てましょう。

具体的な実践方法

観察日記をつける 気になったことや問題について、1週間程度観察して記録をつけてみます。「いつ」「どこで」「どんな時に」その問題が起きるのかを具体的に記録することで、パターンが見えてきます。

家族会議で情報共有 週に一度、家族で情報を共有する時間を作ります。子どもが困っていることについて、他の家族はどう感じているか、似たような経験があるかなどを話し合います。

図書館やインターネットの活用 子どもの疑問に対して、一緒に本を調べたり、年齢に適したサイトで情報を探したりします。ただし、情報の信頼性についても一緒に考えることが大切です。

ステップ3:解決策を「考える力」を育てる

情報が集まったら、複数の解決策を考える力を身につけましょう。

具体的な実践方法

ブレインストーミング 「とにかくたくさんのアイデアを出してみよう」という姿勢で、実現可能性は考えずに自由に発想させます。子どもが突拍子もないアイデアを出しても、「面白いね!」と受け止めることが重要です。

マインドマップの活用 問題を中心に書いて、そこから放射状に解決策のアイデアを広げていきます。視覚的に整理することで、子どもでも思考を整理しやすくなります。

「もしも」の思考実験 「もしも魔法が使えたら、どう解決する?」「もしもお金がいくらでもあったら?」など、制約を取り払った思考実験をすることで、創造性を刺激します。

実際の事例 朝の支度の問題について、息子と一緒に解決策を考えた時に出たアイデア:

- 前の晩に制服を準備する

- 制服専用の場所を作る

- お母さんに準備してもらう

- 制服を2着買って、1着は学校に置いておく

- 私服で学校に行く(実現不可能ですが、面白いアイデアとして受け入れました)

ステップ4:解決策を「選ぶ力」を育てる

たくさんのアイデアの中から、最適な解決策を選択する判断力を身につけます。

具体的な実践方法

メリット・デメリット表の作成 各解決策について、良い点と悪い点を書き出してみます。子どもでも理解しやすいように、○×△などの記号を使っても良いでしょう。

優先順位をつける 「簡単にできるもの」「お金がかからないもの」「効果が高そうなもの」など、判断基準を明確にして優先順位をつけます。

家族投票 複数の案について家族で投票し、民主的に決定する経験をさせます。ただし、なぜその案を選んだかの理由も一緒に話し合います。

ステップ5:実行して「振り返る力」を育てる

選んだ解決策を実際に試し、結果を振り返る力を身につけます。これが最も重要なステップです。

具体的な実践方法

実行期間を決める 「1週間やってみよう」「1ヶ月続けてみよう」など、明確な期間を設定します。子どもにとって見通しが立ちやすくなります。

結果の記録 解決策を実行した結果を記録します。うまくいったこと、うまくいかなかったこと、新たに分かったことなどを具体的に書き出します。

改善策を考える 結果を踏まえて、「次はどうしたらもっと良くなるか」を一緒に考えます。完璧でなくても、「少しずつ良くなっている」ことを認めることが大切です。

実際の事例の続き 息子は「前の晩に制服を準備する」案を選択しました。1週間実行した結果、朝の支度時間が10分短縮されましたが、夜に準備を忘れる日もありました。そこで、「お風呂から出たら制服準備」という新たなルールを追加し、さらに改善されました。

年齢別実践ガイド

幼稚園年少〜年中(3〜4歳)

この時期は、問題解決の基礎となる「観察力」と「語彙力」を育てることが重要です。

おすすめの取り組み

- 絵本の読み聞かせで「どうして〇〇は△△したのかな?」と問いかける

- お散歩中に「不思議だな」と思うことを一緒に見つける

- 簡単なお手伝いを通じて「どうやったらうまくできるかな?」と考えさせる

幼稚園年長〜小学校低学年(5〜7歳)

「言葉の力」を育むことがさまざまな概念の理解、さらには「思考力」や「問題解決能力」につながる重要な時期です。

おすすめの取り組み

- 複数の解決策を考える習慣をつける

- 「なぜそう思ったの?」という質問を多用する

- 失敗を恐れず、「実験してみよう」という姿勢を大切にする

小学校中学年以降(8歳〜)

論理的思考が発達してくる時期です。より複雑な問題解決にチャレンジできます。

おすすめの取り組み

- 長期的な計画を立てる経験をさせる

- データや根拠に基づいて判断する習慣をつける

- 他者の視点を考慮した解決策を考える

親ができるサポート方法

環境づくり

安心して失敗できる環境 子どもが思い切ってチャレンジできるよう、失敗を責めるのではなく「いい経験ができたね」と受け止める姿勢が大切です。

考える時間の確保 忙しい現代社会ですが、子どもがじっくり考える時間を意識的に作りましょう。「急がなくていいよ、ゆっくり考えてみて」という言葉かけが効果的です。

効果的な質問の仕方

オープンエンドな質問 「はい/いいえ」で答えられる質問ではなく、「どう思う?」「なぜそう考えたの?」など、考えを引き出す質問を心がけましょう。

具体的な質問 「どうだった?」ではなく、「一番大変だったのはどの部分?」「何が一番うまくいった?」など、具体的に聞くことで深い思考を促します。

褒め方のコツ

プロセスを褒める 結果だけでなく、「よく考えたね」「いろんなアイデアを出せたね」「最後まであきらめなかったね」など、取り組む過程を評価しましょう。

成長を認める 「前回より○○が上手になったね」「新しいことに気づけたね」など、子どもの成長を具体的に伝えることで自信につながります。

問題解決能力がもたらす効果

学習面での効果

問題解決能力を高めるメリットとして、論理的な思考能力が高まることが挙げられます。これにより、算数の文章題が理解しやすくなったり、国語の読解力が向上したりします。

また、広い視野を持って、なぜそれが問題なのかを深堀りする習慣は、単純な学びだけでは補えない豊かな思考能力を育てることにも繋がります。

社会性の向上

問題解決能力が身につくと、友達との関係性でトラブルが起きた時も、感情的にならずに建設的な解決策を考えられるようになります。これは将来のコミュニケーション能力にも大きく影響します。

自己肯定感の向上

自分の力で問題を解決できた経験は、子どもの自信につながります。「自分でできる」という実感が、新たな挑戦への意欲を生み出します。

具体的な成功事例

事例1:片付けが苦手だった小学2年生のAちゃん

問題:自分の部屋がいつも散らかっていて、必要なものが見つからない

解決プロセス:

- 問題の特定:「なぜ片付けが大変なのか」を観察

- 情報収集:いつ、どんなものが散らかるかを1週間記録

- 解決策の検討:収納方法、片付けのタイミング、家族の協力方法を検討

- 実行:「使ったら元の場所に戻す」「1日1回5分片付けタイム」を実施

- 振り返り:1ヶ月後、部屋がきれいに保てるようになり、朝の準備時間も短縮

事例2:友達関係で悩んでいた小学4年生のB君

問題:仲の良い友達とケンカしてしまい、関係がぎくしゃくしている

解決プロセス:

- 問題の特定:ケンカの原因と自分の気持ちを整理

- 情報収集:友達の立場や気持ちを想像、似たような経験のある人に相談

- 解決策の検討:謝る、話し合う、時間を置く、仲直りの方法を考える

- 実行:手紙で気持ちを伝え、直接話し合う時間を作った

- 振り返り:仲直りできただけでなく、以前より深い友情を築けた

よくある質問と回答

Q: うちの子はあまり話したがらないのですが、どうすればいいですか?

A: 無理に話させようとせず、まずは親が日常の小さな問題について考える姿を見せましょう。「お母さん、今日こんなことで困ったんだけど、どうしたらいいと思う?」など、子どもに相談する形で始めてみてください。

Q: 子どもの解決策が非現実的すぎる時はどうすればいいですか?

A: まずはそのアイデアを受け入れ、「面白いね!」と認めてから、「それを実際にやるためには何が必要かな?」と一緒に考えてみましょう。非現実的なアイデアから現実的な解決策に発展させることができます。

Q: 問題解決に時間がかかりすぎて、親の方がイライラしてしまいます。

A: 子どもの思考スピードは大人と異なります。時間に余裕のある時に取り組むか、「今日は時間がないから、お母さんが決めるね。でも今度一緒に考えよう」と使い分けることが大切です。

まとめ

子どもの問題解決能力を育てることは、一朝一夕にはできません。しかし、日常生活の中で意識的に取り組むことで、確実に子どもの「生きる力」を育てることができます。

重要なのは、完璧を求めるのではなく、「考える習慣」を身につけることです。小さな問題から始めて、少しずつ複雑な問題にもチャレンジしていけば、子どもは必ず成長します。

忙しい毎日の中でも、子どもの「なぜ?」「どうして?」という疑問を大切にし、一緒に考える時間を作ってみてください。その積み重ねが、お子さんの明るい未来につながっていくはずです。

最後に、この記事でご紹介した5つのステップを実践される際は、お子さんのペースに合わせて無理なく進めることが何より大切です。親子で楽しみながら、問題解決能力という貴重な財産を一緒に育んでいきましょう。

この記事が、お子さんの成長に少しでもお役に立てれば幸いです。

実際に取り組まれた体験や疑問などがございましたら、ぜひコメントでお聞かせください。

みなさんで子育ての知恵を共有していきましょう。

生成AIを活用して作成したマンガ、書籍と執筆した本(Kindle Unlimited ユーザーは無料で購読できます)是非、手に取ってみてもらえると。

40代から始めるキャリア・リスキリング予備校の教科書: 今からでも間に合う!人生100年時代の最強転身メソッドamzn.to

499円(2025年01月18日 06:49時点 詳しくはこちら)

500円(2024年12月05日 05:46時点 詳しくはこちら)

499円(2024年11月23日 06:10時点 詳しくはこちら)

マンガでわかる成功の方程式: キャリアと人生のバランスamzn.to

499円(2024年11月15日 06:06時点 詳しくはこちら)

399円(2025年07月05日 10:41時点 詳しくはこちら)

※出版できないなどの理由で法人、個人での電子書籍(マンガを交えるなど)、紙書籍(Kindle)の出版を行いたい方は、こちらまでご相談ください。お手伝いをいたします。

これからの生成AIを使いこなすためのスキルであるプロンプトの学習のための無料セミナーはこちら

AIに関する無料相談のご案内(会社名AIdeasHD LLC)

生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

ご興味がある方は

こちら

もしくは

aideashd@gmail.comからご相談ください。

無料でご相談いただけます。

著者紹介(橋本 正人)

著者は、AIの活用で企業業務(究極の生産性を追求した株式会社キーエンスでは営業、営業企画、生産管理、デジタルでの究極の生産性を追求したセールスフォースではCX、DXの専門家、執行役員営業本部長)に従事してきており、その後、独立しプロンプトの技術であるプロンプトエンジニアを取得し、生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

AIのことをメインにしてますが、AIにはできない想像力豊かなアイデアで独特な絵を描くGiftedなレンくん(保育園から書いていてちょっと有名?今は1年生でも展示会に出品されるなどでちょっと有名?)が書いたほのぼのとした作品をYou Tubeで公開しています。

よかったらみてみてください!

ほのぼの画家Renくん

https://www.youtube.com/@HeartwarmingPainterRen