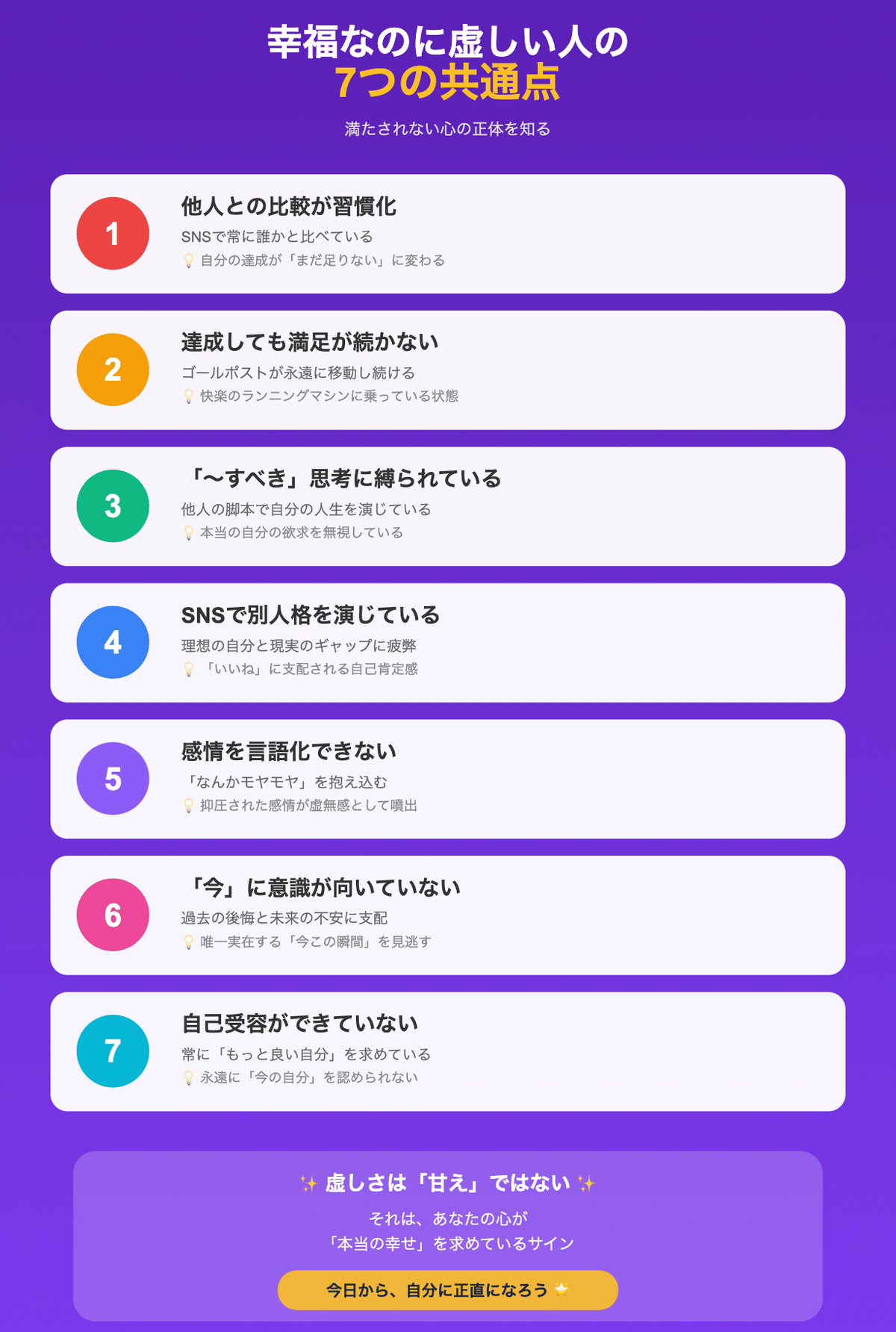

幸福なのに虚しい人の7つの共通点

幸福なのに虚しい人の7つの共通点

幸福なのに虚しい人の7つの共通点

はじめに:満たされているはずなのに、心が空っぽなあなたへ

安定した仕事、優しいパートナー、趣味の時間、そして週末の楽しみ。

客観的に見れば「幸せな生活」のはずなのに、ふとした瞬間に襲ってくる虚無感。夜、ベッドに入る前に感じる「これでいいのか?」という問い。SNSで友人の投稿を見ながら、理由もなく感じる焦燥感。

もしあなたがこんな感覚を抱えているなら、あなたは決して一人ではありません。

実は、現代社会では「幸福と虚しさの同居」という矛盾した状態を抱える人が急増しています。心理学の世界では、この現象を「ヘドニック・アダプテーション(快楽適応)」や「意味の危機」として研究されており、特に都市部に住む20代後半から40代に顕著に見られます。

表面的には順調な人生を送っているのに、心のどこかが常に満たされない。この感覚は、決してあなたの「わがまま」でも「贅沢な悩み」でもありません。むしろ、それはあなたの心が本当の幸福を求めているサインなのです。

本記事では、幸福なのに虚しさを感じる人に共通する7つの心理パターンを、最新の心理学研究と実例を交えて解説します。そして最後に、あなたが「納得のいく幸福感」を見つけるための具体的なヒントをお届けします。

1. 他人との比較が無意識の習慣になっている

比較の罠:SNS時代の幸福感の歪み

「友人が昇進した」「同期が結婚した」「あの人は毎週末充実している」——。

スマートフォンを開くたびに、私たちは無意識のうちに自分の人生を他人と比較しています。心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した「社会的比較理論」によれば、人間は自己評価を行う際、必ず他者を基準にする傾向があります。

しかし、SNSが普及した現代では、この比較対象が爆発的に増加しました。Instagramのフォロワー数、LinkedInでのキャリアアップ投稿、Facebookでの幸せそうな家族写真——これらは全て「編集された最高の瞬間」であるにもかかわらず、私たちはそれを「他人の日常」として認識してしまうのです。

比較疲れがもたらす虚無感

ある調査によると、SNSの利用時間が1日2時間を超える人は、そうでない人に比べて「人生への満足度」が平均30%低いという結果が出ています。理由は明確です——比較する対象が多すぎて、自分の達成が常に「まだ足りない」と感じられてしまうからです。

たとえば、あなたが昇進したとしても、SNS上には「起業して成功した友人」がいます。素敵なレストランに行っても、「もっとインスタ映えする場所」が目に入ります。この「上には上がいる」という感覚が、せっかくの幸福感を打ち消してしまうのです。

実例: 都内の大手IT企業に勤める32歳の女性Aさんは、年収800万円、素敵なマンションに住み、客観的には「成功している」と言える生活を送っていました。しかし彼女は毎晩、LinkedInで元同僚の「海外赴任」や「役員昇格」の投稿を見ては、自分の人生が「平凡すぎる」と感じていたのです。カウンセリングを受けた際、彼女は「比較をやめたら、実は今の生活が十分幸せだと気づいた」と語りました。

今日からできる対策

- SNSを「観察モード」で使う:投稿を見る時、「これは編集された一瞬であり、その人の全てではない」と意識する

- 比較日記をつける:比較している自分に気づいたら、その瞬間を記録する。パターンが見えてくる

- 自分基準の幸福を定義する:「私にとっての成功とは?」を紙に書き出す

2. 達成しても満足が3日で消える「ゴールポストのジレンマ」

次々と移動するゴールポスト

昇進した、結婚した、マイホームを買った——人生の大きな目標を達成した瞬間は、確かに幸せです。しかし、その喜びは驚くほど短命です。心理学では、この現象を「ヘドニック・トレッドミル(快楽のランニングマシン)」と呼びます。

ハーバード大学の心理学者ダニエル・ギルバートの研究によれば、宝くじに当選した人と、重大な事故で身体障害を負った人の幸福度は、1年後にはほぼ同じレベルに戻るという驚くべき結果が出ています。人間の脳は、どんな状況にも「適応」してしまうのです。

なぜ達成感は続かないのか?

問題は、私たちが「達成そのもの」ではなく「達成した後の状態」に幸せを求めていることです。「昇進したら幸せになれる」「結婚したら満たされる」——しかし実際には、昇進した翌日からまた普通の日常が始まり、結婚生活も日々の積み重ねになります。

そして人間の脳は、すぐに次の目標を設定します。「次は部長になりたい」「もっと広い家が欲しい」。ゴールポストは永遠に先に移動し続け、私たちは永遠に「まだ足りない」という感覚から逃れられないのです。

実例: 外資系コンサルティング会社で働く35歳の男性Bさんは、念願のマネージャー昇格を果たしました。祝賀会では心から喜んでいた彼ですが、わずか1週間後には「次はシニアマネージャーを目指さないと」と考えている自分に気づき、愕然としました。「自分は一体何のために頑張っているのか」という虚無感が、初めて彼を襲ったのです。

プロセスに幸福を見出す思考法

- 「なる」より「いる」を大切にする:「成功者になる」ではなく「今、成長している自分でいる」ことに意識を向ける

- 小さな達成を日々祝う:大きな目標だけでなく、今日できたことを認める習慣をつける

- 過程の日記:目標達成の「過程」で何を学び、どう成長したかを記録する

3. 「〜すべき」思考の檻に閉じ込められている

見えない脚本に従う人生

「30歳までに結婚すべき」「管理職になるべき」「週末は充実させるべき」「親孝行すべき」——。

私たちの頭の中には、いつの間にか「〜すべき」というルールブックが作られています。心理学者アルバート・エリスは、この思考パターンを「不合理な信念」と呼び、多くの精神的苦痛の原因だと指摘しました。

問題は、これらの「すべき」の多くが、実は自分で選んだものではないということです。親から受け継いだ価値観、社会が押し付けるテンプレート、メディアが作り出した「理想像」——私たちは知らないうちに、他人の脚本で自分の人生を演じているのです。

「すべき」に従っても満たされない理由

客観的には「やるべきこと」をすべてクリアしているのに虚しい人は、実は自分の本当の欲求を無視している可能性が高いのです。

例えば、社会的には「良い仕事」に就いているのに満たされないのは、その仕事が本当はあなたの価値観に合っていないからかもしれません。結婚しているのに虚しいのは、「結婚すべき」という外圧に従っただけで、本当にその人と人生を共にしたかったわけではないのかもしれません。

実例: 教育関係の仕事に就く29歳の女性Cさんは、「安定した公務員になるべき」という親の期待に応えて教員になりました。給与も安定し、周囲からは「立派な仕事」と評価されていましたが、彼女の心は常に空虚でした。カウンセリングで「本当は何をしたい?」と問われた時、彼女は初めて「デザインの仕事がしたかった」と気づき、涙が止まらなくなったそうです。

「したい」を取り戻すワーク

- 「すべき」リストを作る:自分が従っている「すべき」をすべて書き出す

- 出どころを問う:それぞれの「すべき」は誰が決めたもの? 親? 社会? メディア?

- 「したい」に置き換える:「〜すべき」を「〜したい」に変えてみて、違和感を確認する

4. SNSの中の「別人格」を演じ続けている

二重生活がもたらす疲労感

朝、会社に行く前に「充実した朝活」をストーリーに投稿。ランチは「おしゃれなカフェ」での写真。夜は「自己啓発本を読む意識高い自分」を演出——。

しかし実際には、朝は二度寝してギリギリに起き、ランチはコンビニで済ませ、夜はNetflixをダラダラ見ている。この「リアルな自分」と「SNS上の自分」のギャップが、虚しさを生み出す大きな要因になっています。

心理学では、この現象を「自己不一致」と呼びます。スタンフォード大学の研究によれば、SNS上で「理想の自分」を演じ続ける人は、そうでない人に比べて抑うつ傾向が2.5倍高いという結果が出ています。

「いいね」に支配される自己肯定感

さらに問題なのは、SNS上の自分への反応(いいね、コメント)が、自己肯定感の基準になってしまうことです。投稿が思ったより反応が少ないと落ち込み、多いと一時的に高揚する——この不安定な感情の波が、心の安定を奪います。

本来、自己肯定感は「他人の評価」ではなく「自分が自分をどう見るか」によって決まるべきです。しかし、SNS時代の私たちは、自分の価値を「フォロワー数」や「いいね数」という外部指標で測るようになってしまったのです。

実例: フリーランスのデザイナーとして働く27歳の男性Dさんは、Instagramで「成功しているクリエイター」を演じていました。実際には締め切りに追われ、収入も不安定でしたが、SNS上では「自由で創造的な生活」を投稿し続けました。ある日、投稿が全く反応されなかった時、彼は初めて「この虚像を維持するために、本当の自分を犠牲にしている」と気づいたそうです。

本当の自分を取り戻す

- SNSデトックス:週に1日、SNSを完全に見ない日を作る

- 「ありのまま投稿」を試す:完璧でない日常をあえて投稿してみる

- 反応を期待しない練習:「記録のため」だけに投稿し、いいね数を見ない

5. 感情を言語化できず、モヤモヤを抱え込んでいる

感情の名前を知らない現代人

「なんか嫌」「モヤモヤする」「よくわからないけど辛い」——。

多くの人が、自分の感情を明確に言語化できずにいます。心理学では、この現象を「アレキシサイミア(失感情症)」と呼びます。感情を認識し、それに名前をつけ、適切に表現する能力が低下している状態です。

カリフォルニア大学の研究では、自分の感情を細かく言語化できる人ほど、ストレス耐性が高く、心理的健康度も高いことが分かっています。逆に、「なんか辛い」としか言えない人は、その感情を適切に処理できず、慢性的な不安や虚無感を抱えやすいのです。

感情を抑圧する文化

日本社会では特に「感情を表に出さない」ことが美徳とされてきました。「我慢が大切」「愚痴を言うのはみっともない」「ポジティブでいるべき」——こうした文化的背景が、私たちの感情表現能力を奪ってきたのです。

しかし、感情は「抑圧」しても消えません。むしろ、言葉にされなかった感情は心の奥底に溜まり続け、ある日突然「原因不明の虚しさ」として噴出します。

実例: 大手商社で営業職を務める38歳の男性Eさんは、常に「大丈夫です」と答える人でした。上司からの無理な要求も、同僚との不和も、家庭での孤独感も、すべて「仕方ない」と飲み込んでいました。しかしある日、何の前触れもなく涙が止まらなくなり、会社を休職。心療内科で「あなたは長年、自分の感情を無視し続けてきた」と指摘され、初めて自分が「悲しかった」「孤独だった」「認められたかった」という感情を抱えていたことに気づいたそうです。

感情を取り戻すトレーニング

- 感情の語彙を増やす:「嬉しい」「悲しい」だけでなく、「ほっとした」「もどかしい」「心細い」など、細かい感情の言葉を学ぶ

- 感情日記をつける:今日感じた感情を3つ、その理由と共に書く

- 「〜べき」ではなく「〜と感じた」で語る:「怒るべきではない」→「私は怒りを感じた」と認める

6. 「今この瞬間」ではなく「過去」と「未来」に生きている

マインドレスな日々

朝、シャワーを浴びながら今日の予定を考え、通勤中は昨日の失敗を反芻し、ランチを食べながら午後の会議のことを心配し、夜ベッドに入ってから明日の不安に襲われる——。

私たちの意識は、ほとんど「今ここ」にありません。ハーバード大学の研究によれば、人間は起きている時間の47%を「今以外のこと」を考えて過ごしており、その状態の時ほど幸福度が低いことが分かっています。

「今」を味わえない心理的背景

なぜ私たちは「今」に集中できないのでしょうか? 理由の一つは、過去への後悔と未来への不安に支配されているからです。

「あの時こうしていれば」という後悔は、過去にタイムスリップすることはできないのに、脳内で何度もそのシーンを再生させます。「これからどうなるんだろう」という不安は、まだ起きていない未来を恐れさせます。そして、唯一実在する「今この瞬間」は、素通りされてしまうのです。

実例: ヨガインストラクターとして働く33歳の女性Fさんは、皮肉にも「マインドフルネス」を教える立場でありながら、自分自身は常に頭の中が忙しい状態でした。生徒にポーズを教えている時も「来月の家賃は払えるか」「元彼からの連絡がないのはなぜか」と考えていたのです。ある日、生徒から「先生、今日は心ここにあらずですね」と指摘され、ハッとしました。彼女は「私は『今』を生きていない」と初めて自覚したそうです。

「今」を取り戻す実践

- 5感を使ったグラウンディング:今、目に見えるもの5つ、聞こえる音4つ、触れているもの3つ、匂い2つ、味1つを意識する

- 食事瞑想:スマホを見ずに、一口一口の味と食感に集中して食べる

- 散歩の習慣:ただ歩くことだけに集中し、足の感覚、風の音、景色に意識を向ける

7. 自己受容ができず、常に「もっと良い自分」を求めている

終わりなき自己改善の罠

自己啓発本を読み、セミナーに参加し、コーチングを受け、瞑想を始め、運動習慣をつける——。

「より良い自分になりたい」という欲求は素晴らしいものです。しかし、それが**「今の自分はダメだ」という前提**から始まっている場合、どれだけ努力しても満たされることはありません。

心理学者カール・ロジャーズは、「無条件の肯定的関心」という概念を提唱しました。これは、「〜だから価値がある」ではなく、「存在そのものに価値がある」という考え方です。しかし現代社会、特に競争的な都市部では、私たちは常に「条件付きの価値」を求められます。

完璧主義がもたらす空虚感

「もっと頑張らないと」「まだ足りない」「このままじゃダメだ」——こうした思考は、一見向上心のように見えますが、実は自分への暴力です。

完璧主義の人は、常に「理想の自分」と「現実の自分」のギャップに苦しみます。そして、どれだけ成長しても、理想のハードルはその都度上がっていくため、永遠に「今の自分」を認めることができないのです。

実例: 広告代理店のクリエイティブディレクターとして成功している40歳の女性Gさんは、客観的には「誰もが羨む」キャリアを築いていました。しかし彼女は毎日、「もっとクリエイティブにならないと」「もっと若い感性を持たないと」と自分を追い込んでいました。心理カウンセリングで「今のあなたを100点満点で評価すると?」と聞かれた時、彼女は迷わず「50点」と答えました。「どうすれば100点になる?」と問われると、「100点の自分は想像できない」と気づき、自分がずっと自分を否定し続けてきたことに初めて向き合ったそうです。

自己受容への第一歩

- 「今の自分でOK」を毎朝言う:完璧でなくていい、今日の自分を受け入れる宣言

- 比較対象を「昨日の自分」にする:他人ではなく、過去の自分と比べて成長を確認

- 完璧でない自分を許す練習:小さな失敗をした時、「それでも私には価値がある」と唱える

まとめ:虚しさは、あなたの心が本当の幸せを求めているサイン

ここまで、幸福なのに虚しい人の7つの共通点を見てきました。

- 他人との比較が習慣化している

- 達成しても満足が持続しない

- 「〜すべき」思考に縛られている

- SNSの中の別人格を演じている

- 感情を言語化できていない

- 「今この瞬間」に意識が向いていない

- 自己受容ができていない

もしあなたがこれらの項目に複数当てはまるなら、その虚しさは決して「甘え」でも「贅沢な悩み」でもありません。それはあなたの心が発している、とても大切なメッセージなのです。

「このままでいいのか?」という問いは、「本当はどう生きたいのか?」という問いに変換できます。

本当の幸福とは何か?

心理学者マーティン・セリグマンは、持続的な幸福には5つの要素が必要だと提唱しました(PERMA理論):

- P (Positive Emotion): ポジティブな感情

- E (Engagement): 何かに没頭する体験

- R (Relationships): 良好な人間関係

- M (Meaning): 人生の意味や目的

- A (Accomplishment): 達成感

注目すべきは、「高収入」も「地位」も「容姿」もこのリストには入っていないことです。本当の幸福は、外的な条件ではなく、内的な充足感から生まれるのです。

今日から始められる3つのアクション

1. 感謝の実践(記録ではなく、行動) 寝る前に「今日良かったこと3つ」を思い浮かべるだけでなく、誰かに直接「ありがとう」と伝える。感謝を表現することで、人間関係も改善され、幸福感も高まります。

2. デジタルデトックスの日を設ける 週に1日、SNSを完全に見ない日を作る。他人と比較しない時間を持つことで、自分の内側の声に耳を傾けられます。

3. 「私の幸せの定義」を書き出す 他人の基準ではなく、「私にとっての幸せとは?」を紙に書く。それが見えた時、あなたの人生は本当に動き始めます。

最後に:完璧な幸せなど、存在しない

虚しさを感じる自分を責める必要はありません。むしろ、その感覚はあなたが成長しようとしている証拠です。

完璧に幸せな人など、この世に一人もいません。大切なのは、「幸せのフリ」をやめて、「今の自分の本当の気持ち」に正直になることです。

そして、虚しさの原因に気づいた今、あなたはもう一歩前に進んでいます。

本当の幸せは、遠くにあるゴールではなく、「今この瞬間」をどう生きるかの中にあるのです。

生成AIを活用して作成したマンガ、書籍と執筆した本(Kindle Unlimited ユーザーは無料で購読できます)是非、手に取ってみてもらえると。

40代から始めるキャリア・リスキリング予備校の教科書: 今からでも間に合う!人生100年時代の最強転身メソッドamzn.to

499円(2025年01月18日 06:49時点 詳しくはこちら)

500円(2024年12月05日 05:46時点 詳しくはこちら)

499円(2024年11月23日 06:10時点 詳しくはこちら)

マンガでわかる成功の方程式: キャリアと人生のバランスamzn.to

499円(2024年11月15日 06:06時点 詳しくはこちら)

399円(2025年10月23日 05:53時点 詳しくはこちら)

※出版できないなどの理由で法人、個人での電子書籍(マンガを交えるなど)、紙書籍(Kindle)の出版を行いたい方は、こちらまでご相談ください。お手伝いをいたします。

これからの生成AIを使いこなすためのスキルであるプロンプトの学習のための無料セミナーはこちら

AIに関する無料相談のご案内(会社名AIdeasHD LLC)

生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

ご興味がある方は

こちら

もしくは

aideashd@gmail.comからご相談ください。

無料でご相談いただけます。

著者紹介(橋本 正人)

著者は、AIの活用で企業業務(究極の生産性を追求した株式会社キーエンスでは営業、営業企画、生産管理、デジタルでの究極の生産性を追求したセールスフォースではCX、DXの専門家、執行役員営業本部長)に従事してきており、その後、独立しプロンプトの技術であるプロンプトエンジニアを取得し、生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。

AIのことをメインにしてますが、AIにはできない想像力豊かなアイデアで独特な絵を描くGiftedなレンくん(保育園から書いていてちょっと有名?今は1年生でも展示会に出品されるなどでちょっと有名?)が書いたほのぼのとした作品をYou Tubeで公開しています。

よかったらみてみてください!

ほのぼの画家Renくん

https://www.youtube.com/@HeartwarmingPainterRen